Получив эти материалы, мы приступали к допросу арестованного. Первый протокол допроса всегда составлялся допрашивавшим от руки. Когда арестованный отрицал свою антисоветскую деятельность, мы уличали его имевшимися в нашем распоряжении материалами, т. е. показаниями лиц, копии протоколов допроса которых у нас были. Перерывы в допросах арестованных были в ряде случаев потому, что допросы арестованных, во время которых они не признавали себя виновными, протоколами не оформлялись. Когда арестованный после определенного времени начинал давать показания о своей контрреволюционной деятельности, ему предоставлялась возможность собственноручно написать о проведенной им антисоветской деятельности. Впоследствии на основании собственноручных записей арестованного и других черновых записей составлялся обобщенный протокол допроса. Этот протокол после составления лицом, ведущим следствие, передавался для корректирования начальнику отделения, а в некоторых случаях и более старшим начальникам. Они производили так называемую литературную обработку протоколов допроса, но в основном содержание протокола оставалось таким, как составлял его работник, проводящий следствие. После отработки протокол допроса печатался на машинке и давался на подпись подследственному. Когда подследственный по тем или иным мотивам отказывался подписывать обобщенный протокол, он уличался его же собственноручно написанными показаниями, тогда он протокол подписывал. После этого черновые материалы уничтожались. …В тот период существовал такой порядок, что если протокол подписывался двумя лицами, равными по занимаемой должности, то первая подпись была того работника, который проводил допрос и составлял протокол допроса, а второй работник, подписавший протокол, только присутствовал. При подписании протокола допроса арестованных в тех случаях, когда в допросах принимали участие старшие начальники, их подписи ставились первыми, а подпись работника, проводившего допрос, последней. …В то время в Управлении НКВД ЛО знали, что работники нашего отдела КУЗНЕЦОВ Петр и ПАВЛОВ Иван били арестованных, их и звали молотобойцами. …Я физических методов воздействия к арестованным не применял. Что касается длительных ночных допросов арестованных, то такие случаи имели место, имели место и допросы со стойками». [145]

В Москве репутацией «молотобойца» пользовался следователь Г. С. Павловский. А может быть, и мандельштамовский следователь, Шилкин, тоже был из таких же? Может, Осипа Эмильевича били, мучили, опускали, требовали, чтобы он назвал сообщников? Ведь появилась же откуда-то в обвинении запись «эсер», как появились у него самого боязнь быть отравленным и другие признаки явного обострения психического расстройства на этапе и в лагере? И что означают сведения Домбровского о роли бухаринских записочек в судьбе О. М.? В свете мартовского процесса над Бухариным в этом, кажется, есть своя логика [146].

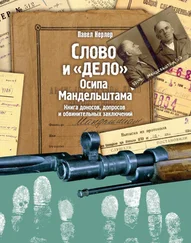

Теперь, когда следственное дело стало доступно и введено в научный оборот [147], многое, даже очень многое прояснилось; многое — но не всё.

Через три дня после снятия отпечатков пальцев — 17 мая — состоялся единственный запротоколированный в деле допрос. Следователь — младший лейтенант гб П. Шилкин — особенно интересовался не столько нарушениями административного режима, сколько тем, кто из писателей в Москве и Ленинграде поддерживал О. М., но в особенности знакомством О. М. с Виктором-Сержем, что являлось явным отголоском ленинградских дознаний. Там же, видимо, и источники других полуфантастических сведений и анахронизмов: несколько лет в Париже, якшание с анархистами, отъезд в Киев в 1919 году из Ленинграда (sic!), горячие симпатии к троцкизму в 1927 году. Интересно, что к числу поэтических вещдоков впервые попали стихи 1917 года — «Керенский» и «Кассандра».

Допросом чекистская пытливость не ограничилась. Искали рукописи, посылали запрос в Калинин, поручая обыскать квартиру, где жил О. М. (в сочетании с путаницей с адресами ушло у них на это двадцать дней — от 20 мая до 9 июня [148]). Но там ничего уже не было: Надежда Яковлевна опередила оперативников и прибрала заветную корзинку со стихами.

Оперативная активность возымела еще одно русло — медицинское.

20 июня зам. начальника секретно-политического отдела Глебов-Юфа [149]направил в 10-й отдел ГУГБ запрос, по-видимому, о состоянии душевного здоровья О. М. Возможно, это было личной просьбой подследственного: мы знаем, что в критические моменты О. Э. и сам не раз пытался прибегнуть к медицине как к средству защиты.

Читать дальше