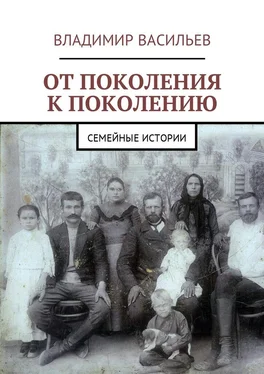

Переселение семейств с прежних мест жительства началось с мая 1778 года и продолжалось до 1780 года. На каждый казачий двор при переезде определялось по 20 рублей. Однако обещанные льготы, как правило, не выполнялись. В ходе столкновений с горцами наблюдалась большая убыль казаков. На просьбу командующего Кавказской линией о дальнейшем переселении в новые станицы казаков Волжского и Хоперского полков, Екатерина II ответила отказом, предложив переселить на осваиваемые земли донских казаков шести полков.

Жизнь на линии была трудной и опасной не только для казаков, но и членов их семей. Порой в ходе набегов горцев вырезались и угонялись в плен целые поселения. Характерен в этом отношении пример моей родной станицы Незлобной. Годом ее основания некоторые историки считают 1782 год. Располагалась она первоначально не на берегу реки Подкумок, как сейчас, а на берегу реки Золка. Причиной переселения станичников явился очередной набег, в ходе которого в станице жителей почти не осталось.

Поэтому донцы с крайней неохотой переселялись в необжитый край. Более того, началось их массовое бегство на Дон. Казаки трех казачьих полков разбежались по своим донским станицам. Не помогли никакие заградительные отряды.

Были и другие примеры. Слухи об освобождении крестьян на Кавказе от подати, от власти помещиков усиливали поток беженцев в эти края. Иногда крестьяне самовольно основывали целые поселения, о которых становилось известно лишь через несколько лет. Местная администрация называла такие селения «Найденными» или «Привольными».

Для пресечения самовольного массового переселения применялась и воинская сила. В начале 30-х годов XIX столетия войсками были остановлены 1200 крестьян Воронежской губернии, а в 1847 году задержаны около 20 тысяч крестьян Курской губернии, пытавшихся переселиться на Кавказ. А ведь кто-то из беженцев мог обойти заслоны.

В конце 20-х — начале 30-х годов этого же столетия, когда кавказская война приняла особо острый характер, царское правительство значительно расширило возможности к поступлению в казаки выходцам из внутренних губерний. Нужда в увеличении казачества была настолько велика, что местная администрация нередко закрывала глаза, когда в его состав просачивались значительная часть беглых крестьян. Пополнялось оно и за счет переселенцев из числа малороссийских казаков, однодворцев и других категорий незакрепощённого крестьянства.

Решая вопросы пополнения казачества, царское правительство было крайне заинтересовано и в увеличении численности гражданского населения, способного обеспечить потребности войска в продовольствии, различном снаряжении.

В 1838 году Николай I разрешил на Кавказе образовывать военные поселения. В них поселялись нижние чины, прослужившие не менее 15 лет; ранней весной они отправлялись из полков на выделенные места, устраивали себе дома и засевали поля. На Северном Кавказе поселянам были отведены участки пахотной земли по 20 десятин на каждое семейство. Первые годы казна отпускала провиант на самих поселян и их семейства, снабжала оружием для отражения набегов горцев. Поселенцы должны были заниматься земледелием, ремеслами и торговлей с соседними горцами. Сыновья поселян не зачислялись в кантонисты, а по достижении 20-летнего возраста определялись в полки кавказской армии, где должны были также прослужить 15 лет.

с. Левокумское, конец IXX века

В январе 1847 года Николай I утвердил новое предложение о переселении людей из внутренних губерний в Кавказское линейное казачье войско, которое предполагалось начать с весны и прибыть «непременно до жатвы ярового хлеба и посева озимых полей». Уже в 1848—49 годах на Кавказ прибыло около трех тысяч семейств. Вполне допустимо, что среди них были и мои предки.

С момента массовой раздачи здешних земель дворянству на Кавказ стали прибывать крепостные крестьяне. К 1857 году количество крепостных Ставропольской губернии только мужского пола составляло 8288 душ. Был ли кто из них основателем нашего рода на Ставрополье? Может быть, но маловероятно. И баба Агафья, и дед Фаня, и дядя Ваня утверждали, что старшие Васильевы были вольными людьми. К тому же наиболее крупные помещичьи хозяйства сосредотачивались в Георгиевском и Кизлярском уездах.

В составе поселенцев обращают внимание «разночинцы» и люди «неразрешенных званий», среди которых были и дворяне, в особенности, так называемое, «отыскивающее дворянство». К ним относили дворян, скрывающихся от правосудия, от службы или карточных долгов. Таких, как указывают некоторые историки, было на Кавказе очень много.

Читать дальше

![Владимир Васильев - Джентльмены непрухи - [сб.]](/books/16255/vladimir-vasilev-dzhentlmeny-nepruhi-sb-thumb.webp)