Не знаю, мучил ли этот кошмар Александра Печерского, но он наверняка уходил с верой в то, что его свидетельство выслушано.

Денис Драгунский

Тупик, отчаяние и выбор

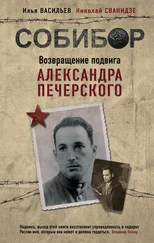

Лев Симкин написал книгу о восстании заключенных в лагере уничтожения Собибор и о вожаке восставших Александре Печерском. По существу, Симкин первым открыл – или, если уж быть абсолютно точным, после долгого перерыва заново открыл – эту страницу нашей истории. Потому что после войны о Собиборе все-таки вышла маленькая брошюра небольшим тиражом, потом были еще две книги (1964, 1989), но потом долгие годы и восстание, и имя Печерского замалчивались по причине тщательно скрываемого, но неизбывного антисемитизма советской власти.

Того самого антисемитизма, который заставлял слова “уничтожение евреев” заменять словами “уничтожение мирных советских граждан”; можно сказать, что первыми “отрицателями Холокоста” были именно советские чиновники, пугавшиеся самого слова “еврей”.

Лев Симкин написал “Полтора часа возмездия” – первую и пока единственную книгу о герое, заставил людей вспомнить о нем. Это стало сенсацией. Автор выступал в газетах и по радио, рассказывал, как обнаружил неизвестные историкам показания Печерского в старом уголовном деле 1962 года, как в разных странах разыскивал тех, кто знал героя, как ездил к ним, собирая воспоминания.

Но вот в 2018 году тема Собибора стала модной, появились новые книги и статьи, снят эффектный героический кинофильм, а подробная, прекрасно документированная книга Симкина “Полтора часа возмездия”, без которой последующие публикации вряд ли состоялись бы, была отодвинута на периферию читательского и журналистского внимания. Автора не приглашают на посвященные Печерскому торжественные вечера, не упоминают в красивых книгах-альбомах о Собиборе, где в числе прочих опубликованы найденные им документы и фотографии. Но Лев Симкин продолжает свои исследования, и сегодня он знает об Александре Печерском больше, чем кто-либо.

Я уверен, что издание дополненной и переработанной версии этой книги сделает ее дальнейшую судьбу более справедливой. Собственно, это не переиздание, а фактически новая книга с новым названием, созданная на основе вновь обнаруженных архивных материалов, а также по результатам встреч и бесед с людьми, которые знали героя и откликнулись после выхода книги “Полтора часа возмездия”. Здесь одна история цепляет другую, один человек – другого, и вся эта цепь поставлена в единый исторический контекст.

А сейчас я хочу поделиться некоторыми соображениями, которые возникли у меня при чтении замечательного труда Льва Симкина. Это не просто историческое исследование или документальная повесть (non-fiction, как нынче принято говорить). Эта книга чрезвычайно глубокая в нравственном и философском смысле. Она ставит коренные вопросы человеческого существования и заставляет размышлять о вещах, которые мы привычно вытесняем в подвалы нашего бессознательного и запираем на сто замков. Но не только потому, что речь в этой книге идет о неслыханной жестокости, о массовых убийствах, об унижениях, о растаптывании человеческой личности – о том, что слишком болезненно для сознания мирного человека в мирное время.

Нет, здесь дело еще серьезнее.

Хотя, казалось бы, что может быть еще серьезнее , еще трагичнее, что может еще решительнее обнажать суть человека, чем восстание в лагере смерти?

И тем не менее.

Эта книга – не только рассказ о кошмарах нацизма, о жестокости палачей и об отваге героев. Эта книга – прежде всего о судьбе и предопределении. А также об антисемитизме, который – нравится нам это или нет (да, конечно, не нравится, но увы, увы!) – лежит в основе европейского самосознания как нечто “судьбою предопределенное”, в первую очередь для гонимых, но и для гонителей тоже.

Любое наше суждение (а осуждение тем более) базируется на презумпции свободного выбора. Свободный выбор – штука посильнее лейбницевского “положения об основании”: в конце концов утверждая, что “ничего нет без основания” (вернее, “без обоснования ”: по-латыни “nihil est sine ratione ” – а не “sine fundamento ” – важное, на самом деле, уточнение) – итак, утверждая, что ничего не происходит без (об)основания, мы тем самым делаем выбор. Между двумя утверждениями: тезисом, что “все в мире обосновано” (хотя бы как-то, хотя бы чем-то), и отрицанием данного тезиса. Этих отрицаний может быть широкий спектр, своего рода континуум – от “никаких обоснований в мире вообще нет” до “иногда встречается нечто необоснованное”.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу