В это время я с любопытством следил за кампанией «разоблачения» теории «реализма без берегов» Роже Гароди – видного представителя еврокоммунизма. Идеологи КПСС пытались найти убедительную альтернативу этой теории, увернуться от обвинений в нормативности эстетики соцреализма и догматизме, в его заведомой ограниченности и, следовательно, в неизбежной и бесславной кончине. Авторитетный теоретик Д. Марков объяснял культурной Европе, что соцреализм не ограничивает, а, напротив, многократно расширяет возможности самореализации личности. Наш будущий куратор принимал участие в этой дискуссии, в которой соцреализм нашел свое укрытие в положениях: «о жизни нужно судить по законам самой жизни», а подлинный реализм заключается «в изображении жизни в формах самой жизни». Это писалось тогда, когда советская жизнь уже оформилась в тоталитарное государство, контролируемое гигантской бюрократической машиной 21.

И наш клуб мог обрести место под солнцем, лишь будучи привязанным к этой «машине» – к ССП, Обкому КПСС, КГБ. Юрию Андрееву предстояло стать в клубе ее представителем.

Осенью 1981 года Вольт Суслов сообщил, что Андреев согласился выполнять полномочия представителя ЛО ССП в клубе. Мы с Адамацким договариваемся по телефону с Андреевым о встрече. Долго торчим в вестибюле Пушкинского Дома. В секторе, где он работает, к телефону никто не подходит. Предлагаю встречу перенести. Адамацкий не согласен, уверяет, что сегодня нам должен сопутствовать успех. По китайской «Книге перемен» день благоприятен для тех, кому есть «куда выступить». А мы уже «выступили». Андреев отыскивается. Поднимаемся под самую крышу. В помещении, заставленном скучными столами и стульями, где размещается «идеологический отдел» Пушкинского Дома, встречаемся с человеком, рядом с которым просуществуем пять бурных лет.

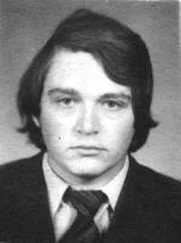

Впечатления противоречивые, но скорее положительные. Он ничуть не похож на истонченных книжным образом жизни представителей филологической науки. Короткая стрижка, торчащие уши, в походке неуклюжесть борца, выходящего на ковер, что не случайно – имеет спортивный разряд по самбо. Очевидный плюс: быстро думает, сразу увидел практическую задачу в создании клуба – получить помещение. Дает понять, что он тоже относится к людям, которым не раз перекрывали кислород. Я сказал, что читал его книгу «Революция и литература» и узнал из нее много нового. Он эмоционально высказался по поводу тех, кто обвинял его труд в разных грехах. Был у него замысел написать об Александре Солженицыне, но «старшие товарищи не одобрили».

Но насколько ему будет близко творчество неофициалов, оппозиционное к официальной культуре? Вручаю Андрееву устав клуба. Подчеркиваю, что его текст никто из официальных лиц не оспаривал. Предчувствовал, что наш устав – камень, который нельзя шевелить. Андреев пригласил нас к себе.

Через несколько дней мы втроем – я, Игорь Адамацкий, Аркадий Драгомощенко – навестили Андреева. На автобусной остановке подготавливаю коллег к дискуссии: «Друзья, мы должны до конца отстаивать самодеятельное управление клуба. Опыт учит: официал, даже не имея на то специального намерения, доведет до маразма любое живое начинание. Лучшая формулировка взаимоотношений клуба с Союзом писателей: „Клуб создается при ЛО ССП и осуществляет свою работу в контакте с представителем Союза“. Но можно согласиться с формулой о совместной работе правления клуба с его представителем», – я говорю это, не забывая судьбы Всесоюзного клуба самодеятельной песни.

Андреев встретил нас радушно. Большая домашняя библиотека, уникальная коллекция магнитофонных записей самодеятельной песни, весь Высоцкий. Похоже, в наш устав он не заглядывал, эту тему обошел стороной. Я попытался предупредить его ошибку: «Юрий Андреевич, неверно думать, что мы, неофициалы, трудновоспитуемые. Мы хуже того – неперевоспитуемые. И в этом наше главное достоинство». (Как бы отразились отношения Андреева ко мне и к клубу, если бы я не стал скрывать, что мне известна его роль в расколе КСП – Клуба самодеятельной песни?)

Из того, что я узнал и мог почувствовать при встрече: Ю. Андреев принадлежит к послевоенному послесталинскому поколению – к тем, у кого Сталин не вызывал ностальгических воспоминаний, кого стали называть «молодыми шестидесятниками». Комсомол, думаю, не был для него скучной назойливой организацией. Он оказался среди тех, для кого комсомол стал школой, в которой ученики проходили курс вхождения в систему – получать от партийных организаций поручения и выполнять их, «жить в коллективе» и разделять с ним ответственность, входить в составы комсомольских бюро и разных штабов – комсомольских патрулей и летних стройотрядов. Занимался популярной среди молодых людей борьбой самбо. В этой среде был высок авторитет комсомольской молодежи 1930-х годов: романтической, стойкой, антимещанской.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу