Начало Гражданской войны в России. На военный корабль «Громобой», в экипаже которого властвуют матросы-анархисты, от ЦК партии большевиков назначена женщина-комиссар (Маргарита Володина). Верховодит в экипаже анархист Вожак (Борис Андреев). Комиссару поручено переформировать морской отряд в Первый матросский полк. Из оставшихся на корабле офицеров лейтенант Беринг (Всеволод Сафонов), служивший еще на царском флоте, на броненосце «Император Павел I», должен стать командиром и вместе с присланным комиссаром повести полк на фронт в район Черного моря.

Вожак через матроса Алексея (Вячеслав Тихонов) провоцирует попытку группового изнасилования комиссара («А давайте, товарищ, женимся!»), а сам наблюдает за развитием событий со стороны.

Но комиссар из своего «браунинга» хладнокровно в упор стреляет в одного из насильников и произносит фразу, ставшую крылатой: «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?»

На помощь комиссару приходят матросы-большевики во главе с Вайноненом (Орво Бьернинен, советский актер финского происхождения, работавший в театре Петрозаводска).

Сифилитик Сиплый (Всеволод Санаев), предлагает убить комиссара, но Вожак отклоняет это предложение под предлогом того, что тогда пришлют нового комиссара, а «эта женщина для нас ценная, в ней анархистская жилка есть».

Между комиссаром и Вожаком происходит попытка объясниться. В разговоре участвуют Сиплый и моряк-анархист Алексей.

Вожак: «Вот ты мне объясни, что получается? Отдаем мы свои головы за вашу власть? Отдаем. А вы нам еще условия ставите».

Сиплый: «Нас проспиртовали и зататуировали на кораблях. Дайте нам спокойно получить свою пулю».

Алексей: «Я никому не верю. Ни вам, ни им. Это ведь он нас послал тебя попугать».

Комиссар: «Условия ставим, потому что их принимают. Потому что за нами идут. Потому что мы знаем, куда надо идти. А работать надо с теми людьми, которые есть».

По приказу командования экипаж, переформированный в полк, покидает корабль и уходит на фронт. Перед комиссаром, не имеющим имени и фамилии, стояла труднейшая задача: завоевать авторитет моряков и искоренить анархию. Эта женщина с ней справилась.

Роль Тихонова в «Оптимистической трагедии» не главная, но чрезвычайно важная в контексте общего режиссерского замысла. На это определяющее обстоятельство обратил внимание один из лучших отечественных кинокритиков Александр Шпагин. Его статья в этом смысле носит более чем красноречивое название: «Как фильм с Вячеславом Тихоновым заново поднял тему революции, а сам оказался чуть ли не контрреволюционным».

Ниже я привожу несколько весьма оригинальных, хоть и небесспорных выдержек из нее.

«Эпоха 60-х годов открыла советскому миру новое пространство — пространство духовного постижения реальности. Режиссеры 60-х отправились навстречу бытию с открытым забралом, стараясь уловить, не пропускать новых смыслов. И бытие подсказывало им эти смыслы — чаще всего куда большие, чем они сами хотели бы понять и обрести. Но оставалось три глобальных мифа, три священные коровы, не дававшие сознанию 60-х продвинуться глубже: миф революции, миф войны, миф русской классики. Они были устойчивы и в основе своей непоколебимы.

Революция — это очистительная энергия создания прекрасного нового общества с великим Лениным во главе и с «комиссарами в пыльных шлемах». Война — храм советской религии, где человек проверяется на прочность и зерна отделяются от плевел. Классика — застывшая сфера, которую нельзя толковать иначе, чем определила советская власть (именно поэтому экранизации 50-х и 60-х годов в большинстве своем оказывались однозначными и соцреалистичными).

Но, конечно, и мифы стали «давать течь». Первым треснул миф войны: появилось «Иваново детство», показывающее, как война развоплощает, разрушает человека. Появились трагичнейшие по своей глубине и сверхзадаче «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Двое в степи». Какие-то изменения начали происходить и в сфере классики: подход к ней становился более лиричным, душевным. Достаточно вспомнить «Идиота» Пырьева или «Даму с собачкой» Хейфица. Мир этих фильмов — все-таки уже не совсем Аид, в котором живут гротескно-злобные эксплуататоры и их несчастные жертвы, как обычно показывалось в фильмах 30-50-х годов. В новых экранизациях стало прорываться что-то большее — правда, пока только на авансцене, через взаимоотношения главных героев, а фон, увы, оставался прежним.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

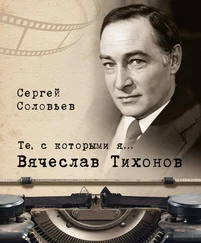

![Михаил Захарчук Вячеслав Тихонов [Тот, который остался!] обложка книги](/books/397109/mihail-zaharchuk-vyacheslav-tihonov-tot-kotoryj-ost-cover.webp)