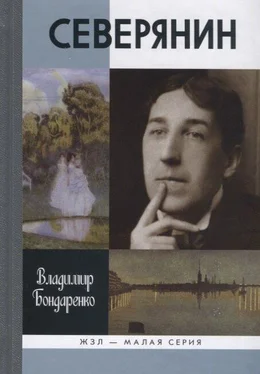

Конечно, стоило побывать в русских северных краях Вологодчины, в Сойволе и во Владимировке, где провел свое практически сиротское, хоть и не бедное детство русский поэт. Именно там формировался его характер.

В марте 1896 года отец, вышедший в отставку штабс-капитан Василий Петрович Лотарев, переезжает с сыном в Череповецкий уезд, в то время Новгородской губернии, в имение сестры Сойволу, расположенное на берегу реки Суды. Отец редко бывал дома, больше в разъездах, тетка взяла на себя заботу о племяннике, у него даже была своя лошадка, но воспитанием его никто не занимался. Так он и рос дикарем в северных лесах, пристрастился к рыбалке. Не побывав на северных реках Шексне и Суде, не понять почти мгновенного перевоплощения эпатажного, грезерного, громокипящего короля поэтов и эгофутуриста Игоря-Северянина в сельского поселянина и заядлого рыбака. По сути, это возвращение к истокам.

Уже из послереволюционной независимой Эстонии он пишет своей покровительнице и меценатке Августе Барановой в Швецию 12 июня 1922 года: «Целые дни провожу на реке. Это уже со 2-го мая. 5-й сезон всю весну, лето и осень неизменно ужу рыбу! Это такое ни с чем не сравнимое наслаждение! Природа, тишина, благость, стихи, форели! Город для меня не существует вовсе. <...> Итак, я сижу в глуши, совершенно отрешась от "культурных" соблазнов, среди природы и любви...»

Я поплавал и по Суде, и по Шексне, хорошо пожил в северянинском музее во Владимировке, в имении его дяди, хотя поэт жил в основном в Сойволе, но там дом не уцелел... Оттуда перенесся мысленно, а через пару дней и реально, на машине с женой — в Тойла и Усть-Нарву, на реки Нарову и Россонь, добрался даже до почти неприступной пограничной деревушки Саркюля, где Игорь-Северянин с Верой Коренди провели, может быть, самый ужасный период жизни, когда из питания был только рыбный улов. Что поймаешь, то и съешь. Полная нищета и безнадега. Да и дороги такие, что по ним только на танках или тракторах можно ездить, ни света, ни водопровода, а если штормит, то и по морю не выберешься. Зато и сейчас в этой деревушке из двух улиц одна называется «Северянинской». Так что представление о последнем периоде жизни поэта у меня полнейшее... Врагу не пожелаешь такой жизни.

И потому для нищего поэта возвращение советской власти в Эстонию в июне 1940 года на самом деле было спасением, им вдруг заинтересовались известные советские писатели и чиновники, появились первые публикации в центральных изданиях. Появилась надежда.

Думаю, если бы не война, перевезли бы больного поэта в Москву, в Переделкино. И умер бы он советским классиком. Но иная судьба ему была предначертана.

После своей северной жизни, уже почти сформировавшимся, он был увезен отцом в Китай, на Квантунский полуостров, в арендованные Россией порты Дальний и Порт-Артур. Там в его поэзию вошли и океанский простор, и глобальность масштабов: «От Баязета до Порт-Артура». До конца жизни и в лирике, и в пейзажных стихах он оставался имперским поэтом, не уступая в этом Николаю Гумилеву. Возвращался шестнадцатилетним подростком из Китая один, поссорившись с больным отцом, останавливаясь по пути то на озере Байкал, то в Уральских горах. Сибирь прочувствовал сполна. Вернувшись к матери в Гатчину, он посвятил начало своей поэзии морю и имперским кораблям.

Именно в этот гатчинский период, оставив за спиной северное одиночество, путешествия и рыбалки, он погрузился в игровые стихии. Молодой, но уже имевший хороший жизненный опыт, чувствовал себя поэтом. Бродя по царским паркам и дворцам, куда его как местного подростка пускали бесплатно, он наслаждался в Гатчине игрой в императорский стиль. Мне кажется, не было бы Гатчины с ее павловскими имперскими мизансценами, не было бы и северянинского грезофарса. На мызе Ивановка, под Гатчиной, писал он свои изумительные сонеты и стихи:

И вздрагивала лошадь, под хлыстом,

В сиреневой муаровой попоне...

И клен кивал израненным листом.

Шуршала мгла...

Придерживая пони,

Она брала перо, фантазий страж,

Бессмертя мглы дурманящий мираж...

(«На строчку больше, чем сонет...»). 1909

Все эти фарфоровые дворцы и принцессы Мимозы, принцы Сирени и короли, колье принцессы и небес палаццо появились не из мистических видений, а из гатчинской придворной реальности, помноженной на фантазию талантливого юноши, оттуда же произошли все ананасы в шампанском и мороженое из сирени.

Вот откуда весь этот северянинский дурманящий мираж... Свобода и одиночество наряду с гатчинскими дворцами и северными реками и создали нам этого идеального поэта.

Читать дальше

![Владимир Бондаренко - Ивашкина помощь [Сказки]](/books/401983/vladimir-bondarenko-ivashkina-pomoch-skazki-thumb.webp)