Вывалив на нас груду этих и других такого же рода замечаний и указаний, свидетельствующих о том, что на Старой площади нас читают через лупу, что на нас идет охота, нас обложили, закончил, однако, Сергей Сергеевич духоподъемно: «Мы приехали из ЦК в очень хорошем, бодром настроении и считаем, что то, что там было сказано, должно нам действительно помочь, и это сказано вполне справедливо, нам нужно внимательно к этому прислушаться, потому что это критика еще мягаая, нас следовало бы критиковать более жестко».

Все это Сергей Сергеевич говорил, успокаивая не только нас, но и себя. Какое уж там хорошее, бодрое настроение! С той поры нас в покое уже не оставляли, вся газетно-журнальная свора была спущена на нас, рвала на части. За две недели ноября тринадцать выступлений, посвященных «Литературке». Пошли на нас в атаку и внутри редакции.

Смирнов пришел в «Литературку» с желанием выпускать острую и живую газету. Но после сделанного нам Поликарповым официального внушения на дискуссиях пришлось поставить крест. Иногда вооыхивали острые споры, как между М. Рыльским и К Паустовским, обменявшимися открытыми письмами, в которых были затронуты некоторые важные и больные проблемы, напрашивавшиеся на широкое обсуждение, были и жаждавшие их обсудить. Но увы, пришлось ограничиться лишь публикацией писем и на этом поставить точку. Со Старой площади поступила команда: «Не раздувать!»

Изредка мы отваживались на колючие полемические выступления. Громкий резонанс вызвала реплика Михаила Кузнецова «Невежество? Нет, хуже!.. » о напечатанной в «Молодой гвардии» разнузданно заушательской статье Токарева «Раздумья над полем боя», громившей военную прозу Симонова, Бакланова. И в этом случае мы могли позволить себе лишь реплику, более обстоятельный разговор был нам заказан: в сущности Токарев «развивал» и «заострял» поликарповские установки, при серьезном анализе это обнаружилось бы.

В реплике Михмата была фраза: «Надо критиковать, а не бить дубиной...» Рассадин, который вел эту реплику, обнаружил в контрольной полосе опечатку, было набрано: «Надо критиковать, а не быть дубиной...» Мы посмеялись, представив себе, какая была бы потеха, если бы опечатка проскочила, что не исключалось. И тут у Рассадина возникла хулиганская идея: напечатать реплику вот так с опечаткой, а в следующем номере с невинным видом дать исправление ошибки, воспроизведя оба варианта фразы. И он отправился к Михмату, чтобы уговорить, упросить его проделать этот номер. Михмат, увидев опечатку, зашелся от смеха, но героическими душевными усилиями превозмог искушение...

Вот так устроена память: вспомнил эту историю, как тут же всплыла еще одна, тоже связанная с Михматом и тоже смешная. Прислал свою статью в «Литературку» Федор Панферов. Он тогда совершил несколько либеральных поступков: напечатал одну из мемуарных книг Паустовского, пробивал «Синюю тетрадь» Казакевича, взял себе в замы изгнанного Кочетовым из «Литературки» Фролова, сочувствовал нашему новому курсу. Все это заставляло руководство газеты отнестись к статье Панферова с самым благожелательным вниманием. Статья была поставлена в очередной номер, с колес отправлена в набор. К сожалению, написана она была, мягко говоря, без блеска, и Михмат, передавая ее Сарнову, который должен был вести статью, и понимая, что тот может сказать, прочитав ее, заранее распалился:

— Только не трогать ни одного слова, ни одной запятой! Я вас знаю! Флоберы! Панферов наш классик и может писать, как хочет.

Вычитывая набранную статью, Сарнов обнаружил в ней такую фразу: «Сорок с лишним лет советский народ, преодолевая неимоверные трудности, безропотно строит коммунизм». И решил подшутить над Михматом. Спустился к нему с версткой:

— Я тебе хочу показать одно место у Панферова.

Михмат начал чуть ли не топать ногами:

— Я же сказал: ни одного слова, ни одной запятой! Нечего глумиться над нашим старейшим писателем!

— А я не предлагаю править Панферова, пусть все остается, как у него. Я хочу, чтобы ты только глянул.

Прочитав отчеркнутую фразу, Михмат начал ругаться и смеяться одновременно...

А теперь от веселых воспоминаний вернусь к нашим тогдашним невеселым делам. Рецензии, в которых говорилось о художественной немощи или слабостях того или иного произведения, с большим трудом стали пробиваться на полосу. И выходили нам боком. Покритиковала Инна Борисова «Глухую Мяту» Виля Липатова — и тотчас окрик со Старой площади, да такой угрожающий, что пришлось напечатать статейку Юлиана Семенова, в которой дезавуировалась рецензия Борисовой и превозносилась повесть Липатова. И это был не спор, что было бы совершенно естественно, а исправление допущенной газетой ошибки. Покритиковал Юрий Буртин роман Александра Чаковского «Дороги, которые мы выбираем» — опять окрик: рецензента-эстета не интересует жизненное содержание произведения, и он поэтому не в состоянии оценить его по достоинству. В секретариате, возглавляемом уже Прудковым, стали бояться рецензий и под любым предлогом перекрывать им путь на полосу. На одной из летучек я вынужден был сказать об этом: «Рецензия в «Литературной газете» стала уже жанром, который едва терпится».

Читать дальше

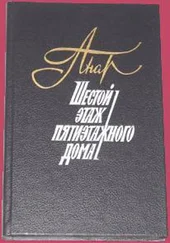

![Лазарь Лазарев Шестой этаж [1993] обложка книги](/books/394571/lazar-lazarev-shestoj-etazh-1993-cover.webp)

![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)