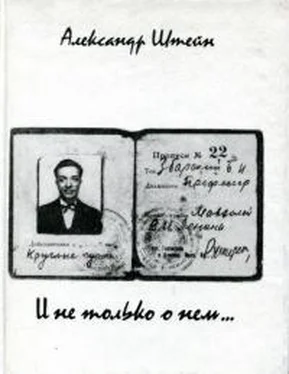

Слева — фотография молодого человека в белой сорочке с галстуком-бабочкой.

«Действителен с « » час.

Рукою написано: «КРУГЛЫЕ СУТКИ», печать — Московский Кремль.

ПРОПУСК № 22

Тов. Збарский Б. И.

Должность — профессор

Место службы — Мавзолей В. И. Ленина.

Нач. гарнизона и коменд. Моск. Кр. (подпись).

Это пропуск, сохранившийся и переснятый ежемесячником вопросов и ответов в журнале «Собеседник» в седьмом номере за 1985 год в связи со столетием Б. И. Збарского…

НЕСКОЛЬКО ЭНЦИКЛОПЕДИЙ отразили драматические колебания его судьбы.

Первые добрые упоминания о нем я обнаружил еще в дореволюционном словаре «Гранат», в первых послереволюционных томах, вышедших уже после Октября, — рядом с именами знаменитейшего академика и революционера-народовольца Александра Николаевича Баха, имя которого присвоено Институту биохимии, и известного ученого и революционера Льва Яковлевича Карпова, имя его присвоено Физико-химическому институту. Об этих людях речь будет впереди.

Вместе с их именами есть справки о Б. И. Збарском и в нынешнем Энциклопедическом словаре — издания 1983 года:

«Сов. биохимик, акад. АМН (1944), Герой Соц. Труда (1945), иссл. строение и биол. функции и обмен белков. Тр. по онкологии. Участвовал в бальзамировании тела В. И. Ленина. Гос. пр. СССР (1944)».

Однако в более раннем издании Большой Советской Энциклопедии, в томе на букву «З» фамилии Збарского вовсе нет.

Почему? А очень просто и, я бы сказал, понятно. Том-то был подписан к печати, как значится на нем, в октябре 1952 года. А в этот год имени Збарского как арестованного врага народа не было и не могло быть в Большой Советской Энциклопедии, будь это имя упомянуто, редактор тома понес бы серьезное наказание…

А вот в 51-м, дополнительном томе Большой Советской Энциклопедии, подписанном к печати 28 апреля 1958 года, снова находим, наряду с биографиями посмертно реабилитированных государственных и партийных деятелей, военачальников и хозяйственников, и обстоятельную справку о реабилитированном прижизненно Борисе Ильиче. Из нее читатель, в частности, узнает, что в 1945—1952 гг. (до дня ареста) Борис Ильич руководил лабораторией биохимии рака в Академии медицинских наук. Ряд работ ученого посвящен выяснению роли эритроцитов в обмене белков. Тут же — о том, что «разработал и способствовал организации заводского способа производства наркозного хлороформа (1915) и выдвинул теорию, согласно которой в основе злокачественного роста тканей лежит извращение процессов синтеза белков». Ему же принадлежит идея антисептического препарата «бактерицит».

Наконец, в дополнительном томе опубликовано то, что ранее было почему-то тщательно законспирировано: «В 1949 году возглавлял группу советских ученых, которая бальзамировала тело Г. М. Димитрова».

Как случилось, казалось бы, невероятное?

А вот — случилось.

Как произошло, что человек, преданный священному делу науки и священному делу Ленина, человек, чье имя, и жизнь, и судьба предназначены Революцией быть связанными с Памятью нашей земли и нашей планеты, оказался в одиночке, на Лубянке?

Правда светлее солнца, говорит мудрая русская пословица. И не зря писал Александр Твардовский о том, что относится, собственно, ко всем нам…

И все от корки и до корки,

Что в книгу вписано вчера,

Все с нами в силу поговорки

Насчет пера и топора…

И правда дел — она на страже,

Ее никак не обойдешь,

Все налицо при ней — и даже

Когда молчанье — тоже ложь.

И фигура умолчания, когда празднуется столетие со дня рождения ученого, отдавшего тридцать лет своей жизни сохранению памяти о Ленине, была бы непростительной, просто была бы такою же ложью.

Когда-то, в пору ленинградской моей юности, во времена первой пятилетки запомнился молодой артист, вы ходивший на сцену, освещенный нестерпимым светом «юпитеров», на сцену созданного революцией на Петроградской стороне Красного театра и, всматриваясь пристально в зал, задавал три вопроса.

«Если не здесь — то где же?»

«Если не сейчас — то когда же?»

«Если не мы — то кто же?»

Повторим же и мы эти горящие нетерпением слова.

Надо спешить.

Мое поколение не вправе уйти, недосказав того что оно не сказало в силу разных обстоятельств.

Не передав грядущим поколениям того, что знал ты что пережили твои товарищи, и ты сам, и те, что ушли и те, кто вернулся и те, кто пропал безвозвратно оставив навеки боль и горесть в сердце их современников.

Читать дальше