Да, все это осталось; отчего же в моем сердце все еще живет щемящее чувство неудовлетворенности? Возможно, оттого, что кроме меня, некому уже рассказать о его душевных качествах, скромности, благородстве, о его мягком юморе, о его необыкновенном человеческом обаянии. Эти особенности его характера, сила его человеческого притяжения, которая заставляла людей тянуться к нему, где бы он ни находился — в сталинском лагере или на институтской кафедре, — именно это осталось недосказанным. А ведь это так важно! И я тороплю себя, чтобы успеть дополнить, завершить рассказ о жизни моего отца, ушедшего, не дожив до семидесяти лет. Потому что и теперь, когда я сама уже много старше его смертного возраста, образ папы по-прежнему живет в моем сердце, и мне по-прежнему трудно сдержать волнение.

Мой отец, Цви-Герш Прейгерзон, родился 26 октября 1900 года на Волыни, в местечке под названием Шепетовка. Его отец, Исраэль Прейгерзон (1872 — 1922), уроженец Красилова, был трудолюбивым ремесленником и прекрасным семьянином. Он держал маленькую мастерскую, где шили талесы и кипы. Хорошо образованный человек, он следовал традициям Хаскалы, свободно читал на иврите, выписывал книги и журналы и был одним из основателей местной сионистской организации.

В семье больше говорили на иврите, а не на идише, хотя идиш звучал в местечке повсюду. Дом был полон старинных книг и периодических изданий на иврите, и глава семейства любил вслух читать своим сыновьям стихи Лейба Гордона, романы Мапу и другие ивритские тексты. Цви очень любил отца. В своих рассказах и в романе «Неоконченная повесть» он раз за разом обращается к памяти о нем. Я узнаю его черты во многих персонажах Прейгерзона, в образах самых разных людей с разными судьбами и профессиями.

Дед играл весьма заметную роль в работе сионистской организации города Красилова. К сожалению, его последние годы оказались особенно тяжелыми Революция покончила со скромным предприятием Исраэля Прейгерзона, и он устроился работать на фабрику, сменив талесы на полотенца. Семья бедствовала, и деду, по-видимому, пришлось приторговывать канцелярскими товарами, чтобы хоть что-то заработать. В архиве Цви Прейгерзона сохранилась открытка, помеченная 1922 годом: Исраэль просит сына прислать ему из Москвы десяток карандашей и несколько школьных тетрадей…

Неизвестно, успел ли он продать эти карандаши: дед умер в том же 22-м году в возрасте 50-ти лет от тифа, который свирепствовал тогда повсеместно.

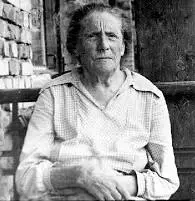

Раиса Гальперина. 1935 г.

Бабушку, мать моего отца (1872 — 1939) звали Раей (Раисой) Гальпериной, и происходила она из семьи Дова-Бера Карасика, известного раввина, отпрыска знатного рода законоучителей и священнослужителей, еврейской духовной аристократии. Державшаяся с большим достоинством и в то же время чрезвычайно скромная, она разделяла сионистские взгляды мужа, и, как истинная еврейская мать, посвятила всю свою жизнь семье, домашнему уюту, воспитанию и образованию детей. В доме Прейгерзонов царило согласие и взаимопонимание, а сыновья их всегда отличались культурой, благородством, доброжелательностью.

В семье росло трое сыновей. Старший, Шура (Ошер, 1899 — 1967), был весьма одаренным мальчиком. Жизнь сложилась так, что ему не выпало получить высшее образование, но из него вышел отличный служащий, хорошо знавший свое дело.

Мой отец — средний сын — отличался особыми способностями: музыкальностью, художественным вкусом, любовью к чтению, яркой фантазией, прекрасным знанием иврита. Он был любимцем матери. Третий сын, Яша (Шая, 1903–1965), учился в Киеве и стал крупным инженером. В 30-е годы его с группой ведущих специалистов послали перенимать опыт в Америку, на заводы Форда.

До Второй мировой войны дядя Яша был главным металлургом Харьковского тракторного завода, знаменитого ХТЗ. Работая на заводе, он написал и защитил кандидатскую диссертацию. Я видела ее потом, напечатанную в виде книги, в книжном шкафу моего отца. В Харькове у него была просторная отдельная квартира — большая редкость по тем временам. Бабушка Рая последние годы жизни жила в семье дяди Яши. Лето она часто проводила с нашей семьей.

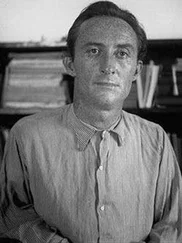

Братья Прейгерзоны. Слева направо: Гриша (Цви), Шура (Ошер) и Яша (Шая). 1935 г.

Читать дальше