Ветер, полный балтийской соли,

Бал метелей на Марсовом Поле

И невидимых звон копыт…

И безмерная в том тревога,

Кому жить осталось немного,

Кто лишь смерти просит у Бога

И кто будет навек забыт.

Одиночество, связанное с гибелью большинства друзей и близких («все души милых на высоких звездах»), проецируется из прошлого в будущее, в то будущее, в котором нет «нас» (а множественное число — вы напишете о нас наискосок — указывает на участников «волшебного хора»). Поэзия Ахматовой позволит ей шагнуть в XXI век — эту идею Бродский четко сформулирует в Нобелевской лекции. «Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение следующего тысячелетия. Поэт, повторяю, есть средство существования языка. Или, как сказал великий Оден, он — тот, кем язык жив. Не станет меня, эти строки пишущего, не станет вас, их читающих, но язык, на котором они написаны и на котором вы их читаете, останется не только потому, что язык долговечнее человека, но и потому, что он лучше приспособлен к мутации» [206] Бродский И. А. Сочинения Иосифа Бродского. Т. 1. C. 15–16.

.

Получив это стихотворение, Ахматова отметила, что это не просто альбомные стихи: «Ахматова, считавшая нужным зафиксировать в блокноте: „24 <���июня 1962> <���…>. Стихи Иосифа — не альбомные“, не оставлявшая посылок без ответа (взявшая эпиграф из этого стихотворения) и все время в эти годы помнившая о том, чьей метонимией бывала флейта в ее стихах, как представляется, откликнулась на „флажолет“ по смежности, в стихотворении, обращенном не к Бродскому, но куда-то рядом с ним. „И просит целый день божественная флейта / Ей подарить слова, чтоб льнули к звукам тем “, — а сам Бродский двенадцать лет спустя, обратившись к вдали игравшим солдатам, попросил флейту спеть теперь на манер державинского снегиря» [207] Тименчик Р. Д. Трилистник юбилейный. C. 724.

.

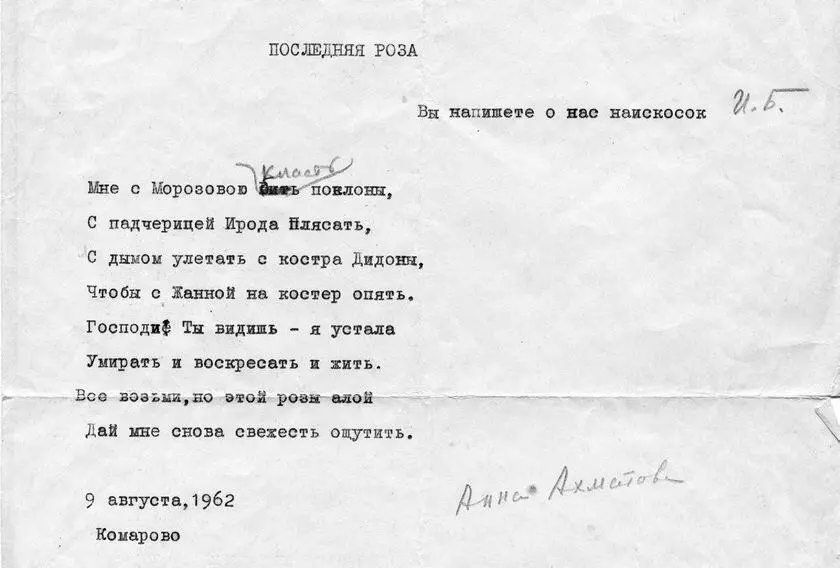

Анна Ахматова.«Последняя роза». Машинопись с авторской правкой

Ее ответом стала «Последняя роза» — стихотворение, эпиграфом к которому она взяла строчку «Вы напишете о нас наискосок». При публикации эпиграф был снят по цензурным причинам, но Ахматова неизменно вписывала его, даря оттиски стихотворения друзьям. Об истории появления «Последней розы» Бродский рассказал Соломону Волкову: «Ахматова очень любила розы. И всякий раз, когда я шел или ехал к ней, я покупал цветы — почти всегда розы. В городе это было или не в городе <���…> Строчка эта — „Вы напишете о нас наискосок“ — взята из стихотворения, которое я написал Ахматовой на день рождения. (Там было два стихотворения — оба, в общем, довольно безнадежные с моей точки зрения» [208] Волков C. М. Диалоги с Иосифом Бродским. C. 250.

.

В стихотворении Бродского таким образом отразились не только стихи Ахматовой, но даже особенности ее почерка. Чтобы узнать эту деталь, достаточно посмотреть на рукописи Ахматовой или прислушаться к свидетельствам современников. «В 62-м году она мне подарила книжку стихов с надписью: „Д. Самойлову в память московских встреч и бесед. Анна Ахматова. 17 июля. Ордынка“. Надпись сделана прямо поперек страницы. Как-то сказала, что любит надписи наискосок. Может, поэтому взяла эпиграф к одному из стихотворений — из Бродского: „Вы напишете о нас наискосок“» [209] Самойлов Д. C. Памятные записки М.: Время, 2014. C. 495.

.

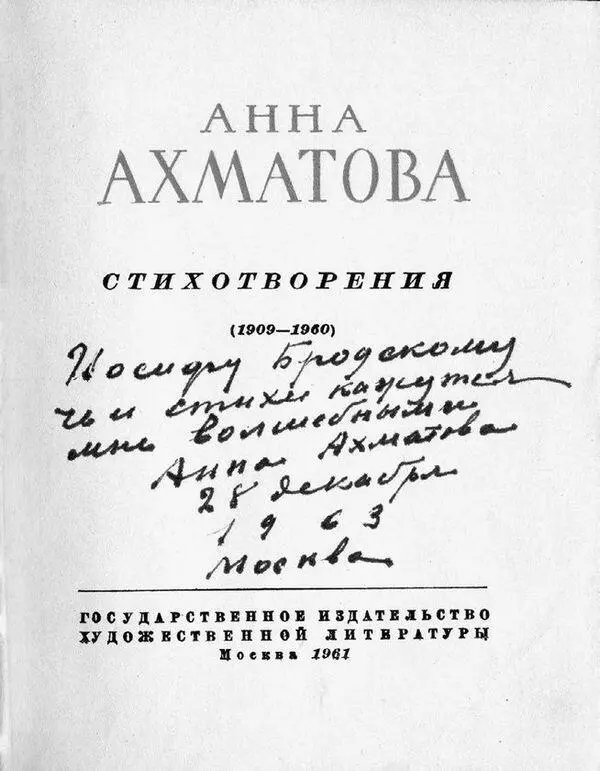

Дарственная надпись Ахматовойна книге «Стихотворения (1909–1960)»

Дарственная надпись Ахматовой Бродскому на той же книге стихотворений 1961 года — на титульном листе черными чернилами: «Иосифу Бродскому / чьи стихи кажутся / мне волшебными. / Анна Ахматова / 28 декабря / 1963 / Москва» — будет сделана не вполне наискосок, но все же с узнаваемым ахматовским наклоном строк [210] Книга хранится в фондах Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме: МА КП-10961. Инв. ОФ-3024.

.

При жизни Ахматовой Бродский посвящает ей еще несколько стихотворений: «Когда подойдет к изголовью…», «Утренняя почта для А. А. Ахматовой из города Сестрорецка», «Блестит залив, и ветр несет…», «В деревне, затерявшейся в лесах…», «Под занавес».

В первом из них, написанном в 1962 году, Бродский в первой части описывает комаровский пейзаж с аллюзией на события «зимней войны» 1940 года («Я вспомню запачканный кровью / укатанный лыжами снег») , которая через два десятилетия более явственно будет повторена в стихотворении «Келломяки». Во второй части, с подзаголовком «Явление стиха», он пишет о процессе творчества, который оказывается в этом описании стихийным, сродни снегопаду. Здесь есть очевидная перекличка с «Поэмой без героя», отмеченная Л. Лосевым [211] Бродский И. А. Стихотворения и поэмы. В 2 т. Т. 2. C. 595.

. У Бродского стих «молча лежит на столе», у Ахматовой:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу