В конце лета случилось еще одно печальное событие: умерла баба Женя. Умерла тихо, легла отдохнуть и не встала. Она болела астмой и грудной жабой. Может быть, она умерла от сердечного приступа, но может быть, и от стресса, как теперь говорят.

Когда умер отец, она осталась на руках тети Веры. Ее сын попал в очередную партийную чистку. Он ухитрился вступить в партию из патриотических соображений перед самым наступлением немцев на Москву. Его обвинили в попытке предательства родины. Сыграла роль, наверное, и его фамилия – Евреинов. Он же не мог объяснить, что это старинная русская дворянская фамилия. Когда-то он шутил: «Во всем Наркомавтопроме один русский, да и тот Евреинов». Теперь было не до смеха. И бабушка обоснованно боялась, что в результате его сошлют или посадят. Этот ли удар привел к смерти или она приняла более радикальные меры сама, что при ее характере было вполне возможно, мы уже не узнаем. Похоронили ее на деревенском кладбище, отвезли на телеге. Кто же тогда знал, что совсем немного оставалось папе и бабушке дожить до смерти усатого злодея, но не удалось.

* * *

Летом я прошел собеседование, и меня приняли на физфак МГУ. Кроме золотой медали, у меня были грамоты олимпиад, выставок школьного творчества и персональная пенсия, что было нелишним при моей анкете. Беседовал со мной Пугачев, тот самый, который наблюдал за П. Л. Капицей во время его домашнего ареста. Запомнил единственный вопрос. Он назвал какую-то японскую фамилию. Я из общих соображений ответил, что он, наверное, военный преступник. «Нет, – сказал с ехидством Пугачев, – он секретарь компартии». В университет меня все же приняли.

Комплекс на Ленинских горах не был еще готов, и мы занимались на Моховой и в Сокольниках. Нравы были патриархальные, и в перерыве между семинарами можно было забежать в столовую, съесть пару котлет и выпить стакан водки. Содержание первого курса по физике и математике я в общем уже знал (были какие-то дыры, как обычно при самообразовании), поэтому располагал свободным временем. Т. П. Кравец устроил меня в лабораторию к члену-корреспонденту Академии наук В. К. Аркадьеву, и мы с ним стали выбирать тему. В это время появилась книга Х. Альфвена «Космическая электродинамика». В СССР никто этим еще не занимался. Я знал уравнения Максвелла и хорошо усвоил фарадеевскую модель электромагнитных полей. Мы выбрали это направление и, как оказалось, на всю жизнь. Я захотел получить в лаборатории альфвеновские волны. Для этого нужна проводящая жидкость, а в моем распоряжении была только ртуть. Но ртуть тогда была в изобилии: и в лаборатории В. К. Аркадьева, где ее использовала его покойная жена Глагольева-Аркадьева, и у меня в школьном кружке, которым я продолжал руководить. Я приспособил бритвенный стаканчик, небольшой моторчик с пропеллером и раздобыл довольно большие электромагниты. В лаборатории у меня были мощные источники постоянного тока, а в школе – унформер. Так что я довольно быстро получил первый нетривиальный результат: магнитное поле может дестабилизировать поток (вопреки общепринятому тогда в академических кругах мнению). Причина была простая: без поля ртуть в стаканчике над пропеллером вращалась однородно, а в поле вдоль силовых линий возникал вращающийся над пропеллером цилиндрик. Вокруг него на периферии ртуть стоит. Поэтому между вращающейся и покоящейся ртутью возникает тонкий цилиндрический слой с большим перепадом скорости, и в нем, из-за неустойчивости, вихревая дорожка – очень красивое кольцо вихрей, как в шарикоподшипнике.

В Швеции похожее явление наблюдал Б. Ленерт, но я тогда этого не знал. На самом деле это только половина всей истории. Вторую половину я сделал уже теоретически в своем дипломе. Сегодня это самая цитируемая моя работа, которая до сих пор не окончена ни мной, ни другими учеными, работающими над этой задачей больше полстолетия. Но об этом позже.

Для получения альфвеновских волн я пытался раскрутить ртуть как можно быстрее, в том числе и током. Она плевалась, кипела, но быстро крутиться не хотела. В это время умер В. К. Аркадьев, и меня тут же вышибли из лаборатории. Оказывается, сотрудники втайне ненавидели и Аркадьева, и его жену, и их ртуть. Их больше привлекали так называемые философские проблемы физики.

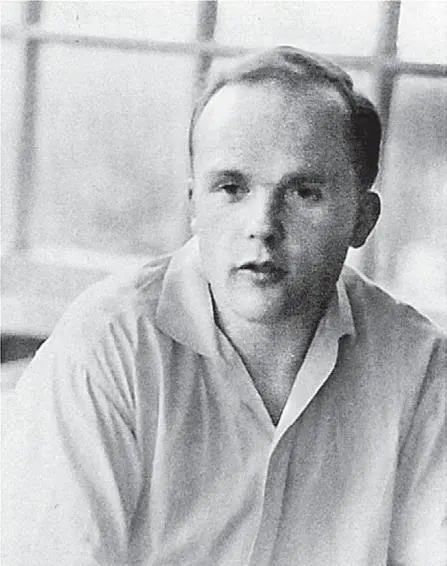

Вот таким я был в ранние студенческие годы

* * *

1952 год был пиком маразма в советской науке. Вышли «гениальные» труды вождя по языкознанию и экономике. Прошел XIX съезд КПСС. Бушевала лысенковщина под партийным руководством товарища И. И. Презента. «Великий» партийный ученый тов. О. Б. Лепешинская получала жизнь самозарождением из грязи, и ее научный прорыв углублял и расширял «замечательный» сын армянского народа тов. Башьян. «Выдающийся» философ Э. Я. Кольман громил квантовую химию в лице теории резонанса. Не менее преданный партии и лично тов. И. В. Сталину членкор АН СССР А. А. Максимов готовил вместе с партийной бюрократией разгром современной физики. Разгромное совещание было остановлено на ходу демаршем И. В. Курчатова: либо марксистское мракобесие, либо бомба (либо подтяните трусы, либо снимите крестик). Вождь временно выбрал бомбу.

Читать дальше

![Астольфо - Путь монстра - от гоблина к неизвестному! [СИ]](/books/426211/astolfo-put-monstra-thumb.webp)

![Ирэн Шейко - Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги [АСТ, 2019]](/books/430335/iren-shejko-elena-obrazcova-zapiski-v-puti-dialog-thumb.webp)