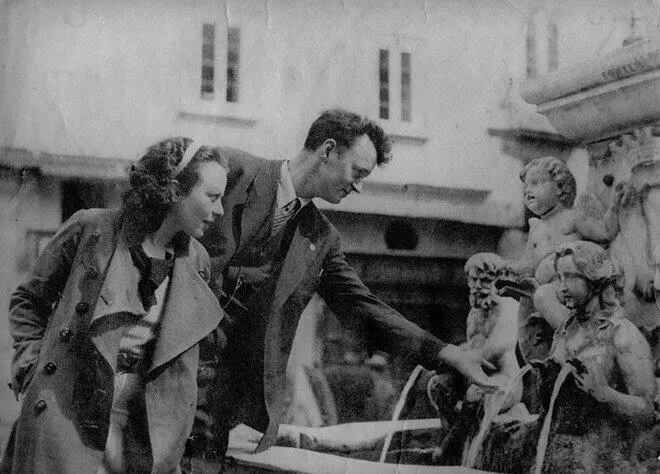

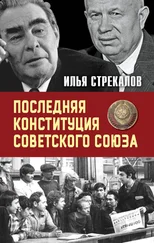

Александр Афиногенов и Дженни в Италии. 1930-е годы

© Из личного архива

Афиногенов несколько раз упоминает жену в дневнике, но из этих записей совершенно неясно, как Дженни переживала и интерпретировала случившуюся катастрофу. О ее роли мы знаем из воспоминаний Вячеслава Иванова — лингвиста и сына писателя Всеволода Иванова, жившего в Переделкино по соседству с Афиногеновыми: «Когда стали запрещать его пьесы и начались аресты людей из РАППа, Афиногеновы почувствовали приближающуюся опасность. И тогда Дженни написала письмо Сталину следующего содержания: „Вам пишет американская коммунистка, любящая вашу страну. И поэтому все, что она напишет, будет правдой. А правда заключается в том, что ее муж не сделал ничего плохого, верен партии и не нужно его обижать“». Действительно ли такое письмо существовало и обязан ли Афиногенов своим спасением жене, мы не знаем — в дневнике об этом нет ни слова.

***

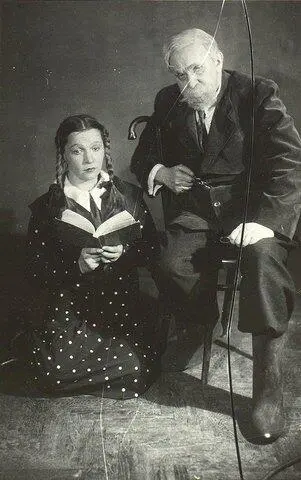

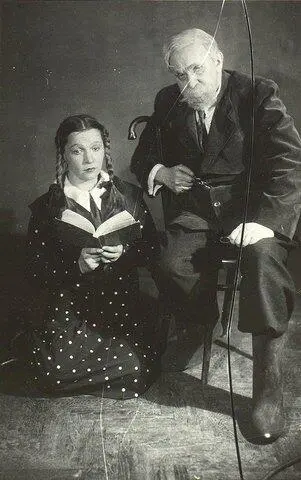

Полноценное возвращение Афиногенова на советскую сцену произошло весной 1941 года. Его пьесу «Машенька» поставили сразу Московский театр транспорта и Театр имени Моссовета. Пьеса быстро стала всесоюзным хитом — она шла в 300 театрах по всей стране. Для советского искусства тех лет сюжет был не вполне обычным. После смерти отца и нового замужества матери 15-летняя Маша приезжает в Москву к своему дедушке — профессору Окаёмову, специалисту по древним рукописям. Внучка нарушает размеренную жизнь профессора и одновременно с этим наполняет ее смыслом. Вся пьеса представляет собой набор картин, показывающих, как пробуждается и крепнет их взаимная привязанность. В последнем акте в Москву приезжает мать Маши и пробует забрать ее обратно. В итоге семья решает жить вместе.

Многие детали пьесы выглядят нарочито несоветски. На 24-м году советской власти профессор Окаёмов демонстративно не слушает радио, занимается немарксистской наукой и не принимает участия ни в какой общественной работе. Чтобы наладить связь с внучкой, он просит ее почитать ему вслух «Дэвида Копперфильда» Диккенса и вспоминает, что так же ему читал Диккенса его отец в день, когда убили Александра II. Афиногенов пересек негласный водораздел между советской и царской Россией: в его тексте пионеры соседствуют со средневековыми рукописями.

Это уклонение от идеологического регламента хорошо почувствовали критики, назвавшие пьесу «безыдейной». 4 мая в Москве прошла творческая конференция по драматургии. Одно из заседаний было целиком посвящено «Машеньке». Осип Брик обратил внимание на странную особенность пьесы — очень слабую проработку изначального конфликта. Толком неизвестно, почему Окаёмов рассердился на сына, отчего тот умер и почему мать Маши прислала дочь к нелюбимому свекру. Формально Афиногенов давал ответы на некоторые из вопросов, но по сути Брик был прав: все эти повороты сюжета выглядели драматичными, но неубедительными, а также — и это особенно важно для советского регламента — социально необоснованными. В центре мира «Машеньки» — разрушенная семья, где члены разных поколений не могут понять друг друга и страдают от одиночества.

В конце первого акта между Машей и Окаёмовым происходит следующий диалог:

«М а ш а: Разве вы тоже одинокий?

О к а ё м о в: Да, девочка. Все от меня ушли.

М а ш а: Куда?

О к а ё м о в: Сначала ушли мои отец и мать. Потом жена. Потом мои сверстники, один за другим. Потом сын мой — твой папа. Значит, и мне пора. Настанет такой день, когда и я наконец уйду… Пора».

Эта сцена имела максимальный успех у зрителя: зал начинал плакать. Вообще, вся пьеса, по наблюдению Брика, оказывалась невероятно слезоточивой: «Все, кто смотрел, говорят: „Чудная вещь, я так наплакалась!“ Рина Зеленая прямо заявила: „Вода стоит по щиколотку“!». Необычную реакцию зала отметил и исполнитель роли Окаёмова Евсей Любимов-Ланской: «О чем мне говорит зрительный зал: мы — люди, современники — очень нуждаемся в ласке, в душевности, в хорошем отношении, в каком-то глубоком человеческом подходе. Надоело нам видеть оскаленные морды противных людей, которые существуют у нас, не хочется нам видеть мерзавцев и негодяев, которые у нас существуют».

Читать дальше