Там пламя извести горит,

Там человек лежит,

В горючей извести зарыт,

Замучен и забыт.

Пускай до Страшного суда

Лежит в молчанье он.

Пускай ни вздохом, ни слезой

Не будет он смущен:

Ведь он любимую убил,

И суд над ним свершен.

Любимых убивают все,

Но не кричат о том, —

Издевкой, лестью, злом, добром,

Бесстыдством и стыдом,

Трус — поцелуем похитрей,

Смельчак — простым ножом.

Читайте «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда, призываю я вас, глубокоуважаемые читатели. Сами поразитесь тому, насколько эта баллада актуальна и современна и в наши дни. Если не имеете возможности читать оригинал, читайте в переводе. Но обязательно в том, который сделал Виктор Леонидович Топоров. На мой взгляд, это лучший перевод этого произведения из всех, что есть сегодня на русском языке. Конечно, со временем появятся и новые варианты и версии прочтения «Баллады Редингской тюрьмы» по-русски. Жизнь ведь не стоит на месте. Дай бог, чтобы они были такими же вдохновенными и точными, как тот, который я цитировала выше.

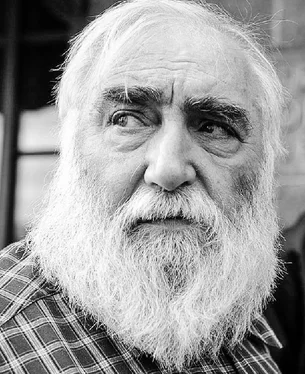

Но вернемся к нашему герою. Беспощадность к своим оппонентам, лютая борьба, не на жизнь, а на смерть, с дурновкусием и пошлостью во всех ее проявлениях, принципиальность в главном, что составляло смысл его жизни, и при этом абсолютное равнодушие ко всему тому, что связано лично с ним и с его собственным местом под солнцем. Никогда не толкался в приемных, не выпрашивал милостей у сильных мира сего, которых порой изрядно раздражал своей неуступчивостью. Всегда чурался того, что называется «славой» или, на худой конец, «известностью». В юности очень недурно играл в шахматы, а уже в весьма зрелом возрасте сыграл после длительного перерыва в Мемориале Чигорина и, опередив целый ряд гроссмейстеров, получил какой-то заоблачный рейтинг, соответствующий нормам мастера ФИДЕ. Но никаких запросов на присвоение этого почетного звания не последовало. Долгие годы Топоров преподавал в Ленинградском, а потом и Петербургском университете, воспитал целую плеяду переводчиков, в разные годы занимал профессорские должности, но так и не озаботился тем, чтобы получить уже официально ученое звание или научную степень. А зачем? Разве это главное в творчестве? Вот такова была логика его аргументации. Не надо мельтешить, не надо суетиться в поисках наград и почестей. Воистину, все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать, как говорят на Востоке. Жаль, что иногда посмертно. Чаще всего посмертно.

Среди огромного шквала откликов и отзывов, последовавших на неожиданно внезапную смерть Топорова (ибо смерть людей такого масштаба всегда неожиданна и всегда внезапна, даже если и ожидаема), так вот, среди обилия сочувственных слов и размышлений о роли и месте Топорова в современной культуре меня, помнится, поразил очень обстоятельный и серьезный отклик Максима Кантора, еще одного моего любимца, роман которого «Уроки рисования» я считаю лучшим постсоветским романом в русской литературе, а образы двух главных героев романа, закадычных друзей и собутыльников, профессора истории Татарникова, русского по национальности, и профессора философии, еврея Соломона Рихтера, — это поистине типические персонажи, отразившие наше непростое время во всей его полноте. Не сомневаюсь, им уготована такая же долгая литературная жизнь, как и самым известным героям Гоголя, Толстого и иже с ними.

И вот что писал Максим Кантор в связи со смертью Топорова.

«Умер Виктор Топоров, и стало пусто. Фронт оголился.

Трудно сказать, что он был совестью русской интеллигенции, поскольку у постсоветской постинтеллигенции нет совести. Вместо совести у них корпоративная этика.

Виктор Топоров был русской интеллигенцией в одиночку. Так можно. Ровно так поступает лейтенант, идущий в атаку один, если взвод невозможно поднять в атаку...

Топоров на протяжении 20 лет умел идти против течения; в те годы, когда все говорили и делали глупости и подлости, участвовали в разграблении страны словом и делом, он говорил трезво и храбро».

Что ж, лучше не скажешь, а потому пора заканчивать наш разговор об уникальной личности по имени Виктор Леонидович Топоров. И закончим мы его, как и положено по условиям жанра, на переводческой волне. Для чего воспользуемся еще одной цитатой, принадлежащей современному московскому поэту Сергею Артюнову.

«Прочитав его перевод «Восхождение» Россетти, я полюбил поэзию. Иные переводчики делают для поэзии в тысячи раз больше, чем сами поэты».

Читать дальше