Пушкин, только что вернувшийся из Москвы в Петербург, отвечал незамедлительно 63 63 Сохранился лишь черновик этого письма А. С. Пушкина.

.

«Статью о Дрездене не могу тебе прислать прежде, нежели ее не напечатают, ибо она есть ценсурный документ. Успеешь наглядеться на ее благородные раны.

Покамест благодарю за позволение — напечатать ее и в настоящем виде. — А жаль, что не тиснули мы ее во 2-м № «Современника», который будет весь полон Наполеоном? Куда бы кстати тут же было заколоть у подножия Вандомской колонны генерала Винценгероде как жертву примирительную! — я было и рукава засучил! Вырвался, проклятый; бог с ним, черт его побери.

Вяземский советует мне напечатать твои очи 64 64 Стихотворение Давыдова, присланное в письме от 6 апреля 1836 года.

безтвоего позволения — я бы рад, да как-то боюсь. Как думаешь — ведь можно бы — без имени?..

От Языкова жду писем».

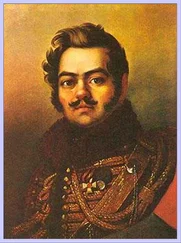

Живой, дружеский, откровенный эпистолярный диалог Давыдова и Пушкина, преодолевая чуть ли не полторы тысячи пропыленных, ухабистых почтовых верст, продолжался.

Почти все, что теперь выходило из-под пера Дениса Васильевича, он спешил послать своему любезному другу Александру Сергеевичу. Едва, например, написал он полушутливую стихотворную челобитную, адресованную председателю Строительной комиссии в Москве Александру Александровичу Башилову с предложением купить в казну его огромный дом на Пречистенке, который он задумал поменять из-за непосредственной близости к нему пожарного депо, то немедленно отправил это веселое прошение Пушкину:

«7 июня — Симб. губ. Сызран. уез. С. Маза.

Посылаю тебе, любезный друг, стихи, сейчас мною написанные. Я об них могу кричать «стихи горячие», как блинники кричат «блины горячие». Это «Челобитная» Башилову. У меня есть каменный огромный дом в Москве, окно в окно с пожарным депо. В Москве давно ищут купить дом для обер-полицмейстера — я предлагаю мой — вот все, о чем идет дело в моей «Челобитной». Ты можешь напечатать ее в «Современнике». Только повремени немного, то есть до 3-го номера» 65 65 Это стихотворение так и было напечатано в т. III «Современника».

. Главное дело в том, чтобы «Челобитная» достигла своей позитивной, а не поэтической цели...»

Однако последние любовные свои стихи, присланные в одном из писем Пушкину, Денис Васильевич покуда упорно не хотел видеть в печати:

«Очи» не позволяю тебе печатать ни за что, — писал он в письме от 7 июля Александру Сергеевичу, — даже без подписи. «Челобитная» к твоим услугам. Не хочешь ли двух эпиграмм?.. Посылаю тебе еще мадригал — подраженный Волтеровскому: мне противны первые четыре стиха, переломай их по-своему и пусти в ход с подписью моею или нет, как хочешь...»

Когда на 1-й номер «Современника» ополчилась «Северная пчела», Денис Васильевич тут же кинулся в бой на его защиту и послал Пушкину хлесткую эпиграмму на Булгарина со своею припиской:

«В «Пчеле» есть ругательство на «Современник». По слогу, кажется, Булгарин машет лаптою, нельзя ли махнуть его ладонью по ланите, как некогда ты махнул его в «Литературной газете»...

Во 2-м номере «Современника» с небольшим предисловием, написанным Пушкиным, появилась часть «Записок» воевавшей в 1812 году под именем корнета Александрова кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой, привлекшая к себе внимание читателей.

Денис Васильевич тут же откликнулся на эту публикацию в своем письме Александру Сергеевичу от 10 августа:

«Дурову я знал, потому что я с ней служил в арьергарде во все время отступления нашего от Немана до Бородина. Полк, в котором она служила, был всегда в арьергарде, вместе с нашим Ахтырским гусарским полком. Я помню, что тогда поговаривали, что Александров женщина, но так, слегка. Она очень уединена была и избегала общества столько, сколько можно избегать его на биваках. Мне случилось однажды на привале войти в избу вместе с офицером того полка, в котором служил Александров, именно с Волковым. Нам хотелось напиться молока в избе (видно, плохо было, что за молоко хватились — вина не было капли). Там нашли мы молодого уланского офицера, который, только что меня увидел, встал, поклонился, взял кивер и вышел вон. Волков сказал мне: это Александров, который, говорят, женщина. Я бросился на крыльцо — но он уже скакал далеко. Впоследствии я ее видел во фронте, на ведетах, словом, во всей тяжкой того времени службе, но много ею не занимался, не до того было, чтобы различать, мужского или женского она роду; эта грамматика была забыта тогда».

Читать дальше