Он оглянулся, приложил палец к губам, на цыпочках подошел к Никитину и, касаясь горячими губами его уха, прошептал:

– Берегитесь! Нас окружают палачи и убийцы! И вы сего не минуете…

И тотчас отпрянул, в изысканнейшем театральном поклоне согнулся и, снова закрыв лицо полою халата, сказал:

– Пойдем, наемник… Я готов.

– Экая незадача! – искренне огорчился служитель. – Все, кубыть, в рассудке были, и записку писали, и все… а вот поди ж ты!

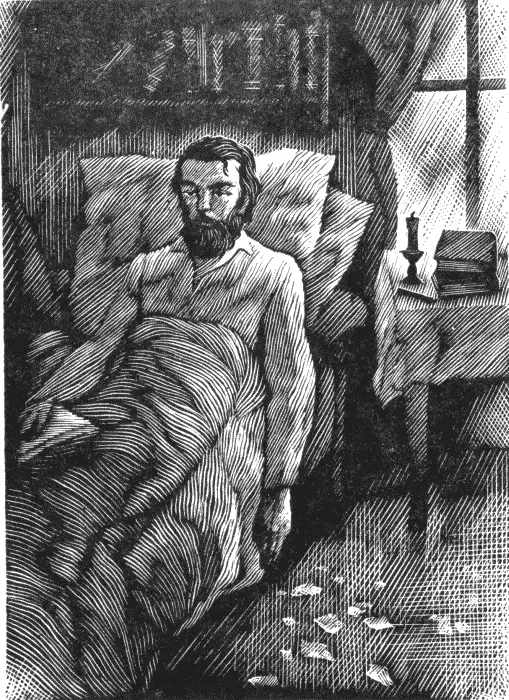

К вечеру Иван Савич слег и уже более не поднимался.

Первого сентября он послал Анюту за Михаилом Федорычем. «Приезжайте ко мне сегодня в свободные для вас часы, нужно написать духовное завещание».

Де-Пуле приехал немедленно, привез с собой монаха.

Несколько дней производились скучные расчеты – кому сколько. Бумажные листы исчерчивались колонками цифр. Наконец завещание было составлено и, запечатанное в конверт, передано Анюте.

– Напрасно, право, напрасно-с! – говорил Михаил Федорыч. – Так, только сами себя расстраиваете…

И что-то монах говорил, какие-то сладкие, певучие слова.

Иван Савич не спросил, молча лежал на диване, как бы не слыша вкрадчивых голосов де-Пуле и Арсения, с тоской думая об одном: когда? Сколько еще бессонных ночей предстоит? Окаянных ночей, с мрачной вереницей длинных минут?

С опостылевшим хриплым кукованьем?

С тягостным ожиданием хмурого, ненастного рассвета?

Когда?

Мельчайшие клочки порванной бумаги все ярче, резче выступали из рассветного мрака. Часы пробили шесть раз. Кукушка перестала быть невидимкой. За стеной заворочался, забормотал отец. На кухне самоварной трубой загремели. С визгом открылась, хлопнула дверь на крыльце. Телега прогрохотала за окном, заскрипели ворота, бухнул и длинной волною поплыл прекрасный, низкий звук монастырского колокола.

Жизнь сократилась еще на одну бессонную ночь.

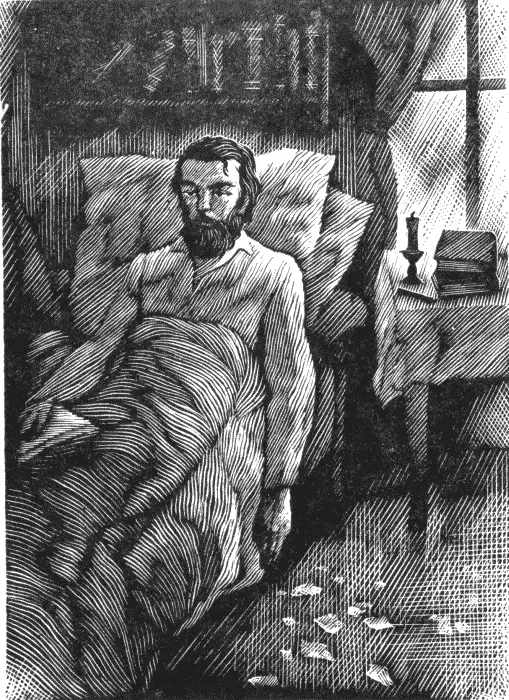

Иван Савич забылся, медленно пошел ко дну глубокого безмолвного омута. Спящий, он сохранял все ту же позу – сидел, привалясь к подушкам, с взлохмаченной, безжизненно поникшей к плечу головой.

Осторожно, воровски озираясь, вошел отец. Остановился в двери; насупив брови, внимательно оглядел комнату, спящего сына; покачал головой, увидев раскиданные на полу возле дивана клочки бумаги. «Завещание пишет, – подумал хмуро, – никак не распланует… все рвет, все рвет…»

Не раз видя, как Анюта выметала из комнаты на мелкие клочки изорванную бумагу, старик догадывался, что Иван Савич составляет завещание, и очень беспокоился – не будет ли обделен. С откровенной неприязнью поглядывал на де-Пуле, подозревая его в том, что он что-то нашептывает сыну против него, против отца, родившего Ивана Савича, вскормившего, давшего ему образование. «Хлюст, хлюст! – бормотал Савва вслед Михаилу Федорычу. – Мамзель-стрекозель! Откуда тебя, черта жидконогого, принесло? Каким ветром надуло? Мысленно ли дело! Припрется, рассядется с Иван Савичем – шу-шу-шу… А кой взойдешь послушать – „Батенька, оставьте нас с Михаилом Федорычем, нам надо поговорить!“ Ну, ладно, говорите, шушукайтеся… Но ежели, Иван Савич, подлец, обойдешь в завещании…»

И разобидясь, чуть не плача от жалости к себе и от воображаемой сыновней несправедливости, уходил, заливал обиду; провонявший сивухой и кабацким дымом, вечером кой-как приволакивался ко двору, скандалил, выкладывал Ивану Савичу начистоту, как он судит о его неблагодарности, грозился проклятием…

А наутро, проспавшись, вспоминал и сокрушался, что ни за что, ни про что обидел сына, спьяну наговорил лишнего. Но тут же и ожесточался: «Верно, знаю – нехорош во хмелю, драчлив, буянлив, а нешто не обидно? Намедни так-то, аккурат двадцать шестого числа, на Иван Савичевы именины, с утра не пил, проклятую, соблюдал себя, приоделся, припарадился, зашел поздравить, посидеть вечерок по-семейному, – а что в концы концах вышло? Обратно этот шут гороховый, мамзель-стрекозель, так обернул дело, что страм слухать было! Да и обидо же, на кого не доведись… А с чего началось? Он, потаскун этот, прости господи, Бараньи ножки, зачал насчет чего заводить: вам-де, Иван Савич, дорогой, любезной, спокой надобен, тишина… вы-де сами себя убиваете. А того чисто муха какая укусила – вскочил, трясется: „Я, шумит, сам себя убиваю?! Я? Не-ет, вон мой убивец!“ Это на меня-то, мати пречистая богородица! Ну, не обидно ль от свово дитю такая поношение? Эх, Иван Савич, Иван Савич! Грех тебе этак-то на родителя… право, грех!»

Читать дальше