На какие нравственные ценности опирался писатель в своих контактах с народной культурой? Как осуществлялось художественное освоение ее писателем? Каковы корни и истоки контактов с ней?

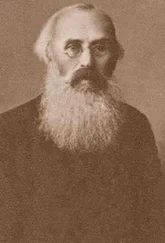

Максимов, наряду с Н.С. Лесковым, является одним из самых «укорененных» в национальной культуре писателей. Корни и истоки творчества Максимова связаны не только с изучением жизни народа как наблюдателя, фиксатора событий, собирателя. Он слился с ним, чувствовал его, сроднился тесно с русской природой и русской жизнью, глубоко понимал быт крестьянина, осмысленный верным взглядом на жизнь, склад его ума, практическую философию, речь русского человека, народное мироощущение — корни и истоки его творчества. Истоки контактов — в близком знакомстве Максимова как с материальной, так и с духовной сторонами жизни народа, поскольку всепроницающие сферы народной культуры растворяются в национальном быту и одухотворяют его.

Фольклорно-этнографические впечатления входят в сознание писателя подлинными чертами крестьянского быта, отдельными аксессуарами крестьянского обихода от изб и деревенских трактиров с их атрибутами до зимних «засидок» баб с прялками, коклюшками, святочными гаданиями, обрядами, свадьбами, народными песнями, метким словом и юмором. Точно подобранные песни, пословицы, легенды даже в жанре похождений («Куль хлеба…») создают социально-этнографические черты и особую целостность в изображении явлений народной жизни. Постижение крестьянского мира писателем достигается и изобилием его встреч с героями будущих очерков, разнообразными народными типами. Первоисточники демократических устремлений и насыщенности художественного сознания писателем народной культуры — это не только страннические годы (хождения в народ), из которых выносится круг фольклорно-этнографических явлений действительности, породивших целые циклы очерков — «Лесная глушь», «Год на Севере», «Куль хлеба и его похождения», «Бродячая Русь…» и др. Очевидно, что в них отразилось художественное осмысление внутренней сущности социального и морально-философского крестьянского быта, целесообразности исторически сложившегося жизненного уклада, художественной обрядности поэзии народного творчества, образности языка. Очерки написаны от лица народа, пронизаны крестьянским взглядом на мир, здравым смыслом и простодушием. Максимов поэтизирует крестьянскую жизнь в обыденности ее нравственно-эстетического ритуала как элемента народной культуры, но, вместе с тем, ведет беспощадную критику ее темных сторон с позиций крестьянского миросозерцания.

Впечатления детства и юности, почерпнутые писателем на родине в глуши Костромской губернии, сближение с простонародной сельской стихией, с родной природой и по-нищенски бедным, но умным и щедро- талантливым народом, сохранившейся древней народной культурой, с особенностями крестьянского быта, его обычаями, обрядами также объясняют истоки его творчества. Так значительно это влияние на формирование «народнического» писательского таланта Максимова и его демократических убеждений, что описание посада Парфентьева войдет в его художественный цикл «Лесная глушь».

Именно в родных местах зародилась любовь писателя к той, «беспомощной нищете, которая ласкала и любила его». В рассказе «Грибовник» Максимов писал: «В самой далекой глуши одной из отдаленных и глухих северных губерний наших, в двухстах верстах от губернского города, завалился бедный городок — посад Парфентьев — красивое лесное место с первозданною природой… Дорога в Парфентьев от губернского города Костромы начинается сразу лесами… Подъезжая к Парфентьеву, оглянитесь: много ли таких картинных местностей на Руси святой? Кругом обступили горы… По горам стоят густые сухие леса, так называемые боры… Леса кажутся в таком изобилии, что будто разлилось лесное море, среди которого даже не видать и этих блестящих островков с лугами и селениями. Огромное беспредельное море лесов, среди которого становится даже положительно страшно… Воздух пропитан ароматом окрестных сосновых лесов и пропитан смолой»12.

Однако за всей величественной первозданной природой от внимательного взгляда писателя не скрывается беспомощная бедность посадского народа. «Бедность жителей поражает всякого при первом взгляде: нет ни одного каменного дома, а большая часть деревянных прогнили до слез, покривились и полуразрушились. Наряд жителей — шитье из домотканых материй… Окрестные крестьяне все сплошь обуты в дешевый продукт березового и липового дерева: в шептуны и лапти… Словом сказать, — замечает писатель, — посадская бедность сквозит отовсюду»13.

Читать дальше