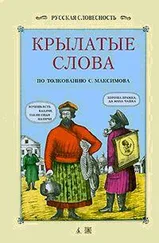

Он написал около 20 книжек для народа, где дано описание различных уголков России: «О русской земле», «Крестьянский быт прежде и теперь», «О русских людях» и т. д. В 1868 году Максимов знакомился с северо-западными губерниями страны, побывал в Смоленской, Могилевской, Витебской, Минской и других губерниях, собрал ценный материал, а позднее напечатал книгу «Бродячая Русь Христа Ради» (1877). В ней изображены различные виды бродяжничества нищих, богомольцев, раскольников-скрытников и христолюбцев. Большой интерес представляют две книги Максимова: «Не спуста слово молвится» (1889) и «Крылатые слова» (1890). В них он разъяснял слова и обороты обиходной речи, первоначальный смысл которых утратился или известен только специалистам.

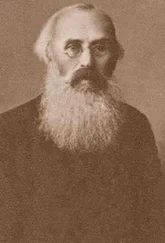

В 1900 году С.В. Максимов был избран почетным членом Российской Академии наук по отделению русского языка и словесности. В конце жизни Максимов говорил о себе: «Я в самом деле странствовал долго, забирался далеко, видел много и написал много. В деревню я унес свою любознательность. Изучал беспощадную нищету, ласковую и любящую меня с малых лет»4.

Глубокое знание быта и нравов народа, верность деталей и живость зарисовки обеспечили Максимову заслуженную известность и признание в русской литературе.

* * *

Этнографическая проза С.В. Максимова близка к беллетристике Якушкина, а также восходит, особенно в ранний период творчества, к традициям Гоголя, натуральной школы, Даля и соотносится с прозой Григоровича, Тургенева, Писемского.

Максимов опирается на самобытную народную поэзию, обращается к ней, исследует ее, собирает различные фольклорные жанры, постигает образную стихию народного языка и в широком смысле народную культуру.

Народная культура в широком национальном смысле как художественный компонент вошла во все произведения Максимова и в некотором роде определила их жанровое своеобразие. Это и рассказы, и очерки, и циклы очерков, и художественно-документальный эпос, и «хождения», и художественная этнография «бродяжничества и нищенства», и фольклорно-этнографическое художественное исследование мировоззрения народа, его поэтических верований и легенд, годового круга крестьянских праздников. Характерны для прозы Максимова особые жанры литературных произведений — книги-памятники народной культуры: «Куль хлеба и его похождения», «Бродячая Русь Христа Ради», «Нечистая, неведомая и крестная сила».

Стихия народной речи («крылатые слова») воспроизводится Максимовым на фоне живых картин народного быта, с этнографическими приметами исторического времени, местного колорита. В повседневной жизни, в народных обычаях, ремеслах находил писатель истоки поговорок, присловий, «крылатых слов», подавая их на широком этнографическом фоне, в котором они могли возникнуть: средневековая Русь, крестьянская изба или старинный город Ржев на Верхней Волге, славившийся производством парусной бечевы и корабельных канатов. На фоне местной этнографии, занятий населения Максимов комментирует народное выражение «попасть впросак». Писатель вводит читателя в просторный двор, где расположен «просак» — приспособление для прядения канатов, вращаемое вручную или лошадью маховое колесо, к которому своей бечевой прицепляется каждый молодец. Бечева разматывается, парни пятятся назад, возникает целый веревочный лабиринт: сколько людей — столько нитей снуется, сучится и крутится, как на ткацком станке. «Ходи — не зевай, не попади впросак… вся прядильная канатная снасть и веревочный стан носит старинное и столь прославленное имя — «просак»5. Местная этнография, быт и занятия крестьян поволжских деревень, где они точат «лясы» или «балясы», показаны Максимовым при толковании фразеологизма «точить лясы». Здесь Максимов обращается к элементам, воссоздающим культуру народа, подчеркивает талантливость народа, создающего своеобразное и поразительное украшение, сказочное и фантастическое зрелище. «Усердно и очень серьезно точат (там) фигурные балясины, налаживая их на подобие графинов и кувшинов, фантастических цветов и звериных головок, в виде коня или птицы… Работа веселая, вызывает на песню и легкая уже потому, что дает простор воображению…». Он приводит читателя на берег Волги, в Нижний, во время Макарьевской ярмарки, куда со всей великой реки приплывают затейливо украшенные этими изделиями суда. «Они местами напоминали буддийские храмы с фантастическими драконами, змеями, чудовищами. Местами «выставка» силилась уподобиться выставке крупных по размерам и ярких по цветам лубочных картин, а все вместе очень походило на нестройную связь построек старинных теремков, где балкончики, крыльца, сходы и поволуши громоздились один над другими…»6. Максимов не отрывал родной язык от его носителя — народа, от сферы его живого бытования. Он называл его богатым, сильным, свежим, кратким и ясным. Стихия языка отражала бытовую культуру народа. Уже Пыпин отметил этнографическое значение этих произведений писателя. Нравственные каноны, моральные представления, эстетические вкусы, идеалы народа, по мнению Максимова, как и Г.И. Успенского, связаны с «властью земли», с земледельческим укладом национальной крестьянской жизни.

Читать дальше