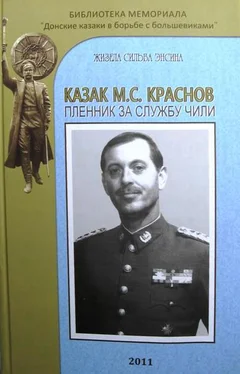

Как уже говорилось выше, в ноябре 1917 года, командуя 3-м Конным корпусом, Краснов впервые противостоял отрядам Красной Гвардии. Но в районе Пулкова он вынужден был пойти на перемирие с большевиками (ввиду крайней малочисленности своих сил), а во время переговоров был обманом взят ими в плен. Но красные, опасаясь в то время, когда их власть ещё не укрепилась, всеобщего возмущения казачества, отпустили генерала. Краснов направился на Дон, где и был избран атаманом Всевеликого Войска Донского. Пётр Николаевич был не только блестящим офицером — кроме этого он был и государственным человеком. Он пришел к выводу, что силы белых, немногочисленные на тот момент и разбросанные по огромной российской территории, не смогут устоять перед превосходящими силами красных, которым удалось своими лживыми лозунгами ввести в заблуждение огромное количество русских людей. А в лице донского казачества он имел твердую точку опоры. Исходя из этого, он сформировал не только свою вооружённую силу — Донскую Армию, но и создал Всевеликое Войско Донское — казачье государство, со своей конституцией, правительством и другими административными органами. Следует отметить, что его планы не являлись сепаратистскими. К этому вела логика борьбы — Краснов предвидел, что она будет многотрудной и длительной. Он считал, что если в качестве первого шага удастся победить коммунизм на Дону, то появится путь для освобождения и восстановления подлинной России.

Между тем, с огромными усилиями, пользуясь всеобщей поддержкой казаков, он восстановил нормальную жизнь на территории Войска — открылись школы, военные учебные заведения, заработали заводы и фабрики — наладилась экономическая жизнь. Прочная экономика стала важным фактором блестящих военных успехов. К сожалению, другие лидеры белых не спешили поддержать успехи Краснова и донского казачества. Руководствуясь личной неприязнью к атаману и преследуя цель сосредоточения всей полноты власти в своих руках, они отказывали Краснову и казакам в любой помощи. Не брезгуя при этом любыми грязными средствами, дабы подорвать силы казачества, и, соответственно, нанести удар по авторитету атамана Краснова. Такая недальновидная политика по отношению к казакам, в конце концов, привела к поражениям — и не только Донской армии периода атаманства Краснова, но и в дальнейшем — в гражданской войне вообще.

Атаман Краснов подал в отставку с поста Войскового атамана и отправился в Северо-Западную армию генерала Юденича, а после завершения боевых действий на этом фронте эмигрировал из России, но казаки о нём не забывали никогда.

В сопротивлении большевизму также отличился двоюродный племянник атамана — Семён Краснов, родившийся в 1893 году в Хопёрском округе. Он тоже до революции, как и Пётр Николаевич, служил в Лейб-гвардии казачьем полку, а в последующем принял участие в борьбе против большевиков.

К сожалению, Запад не противостоял с должной энергией катастрофическому распространению коммунизма. Попытки стран Антанты вмешаться в происходящее в России в форме интервенции не принесли сколько-нибудь значимого результата.

В конце войны — Семён Краснов (в то время полковник) был назначен командиром личного конвоя барона Врангеля и на этом посту принял активное участие в крымской эпопее вплоть до эвакуации белых из Крыма. В последующем он эмигрировал в Европу — к тому времени там уже находился и атаман. Пётр Николаевич жил сначала в Германии, затем во Франции, а с 1936 года окончательно поселился в Германии.

За границей Пётр Николаевич продолжал развивать свой замечательный писательский талант. Здесь он написал роман в четырех томах «От Двуглавого Орла к красному знамени», где с пронзительной остротой описал процесс распада, которому подверглась Россия на протяжении XX века, который и привел страну к катастрофическому финалу после революции 1917 года.

Сразу же переведённое на многие языки, это произведение Краснова, которое, без сомнения, содержит много автобиографических моментов, произвело огромное впечатление по всей Европе, особенно в среде русской эмиграции.

Что касается Петра Николаевича Краснова как человека, то итальянский историк Пьер Арриго записал свое впечатление о встрече с ним в разгар Второй мировой войны, когда Краснову было уже 77 лет: «Его шаг был величественным, хотя он опирался на трость и нёс голову чуть наклоненной. На его суровом лице, отмеченном годами, блестели умные глаза, оживлённые внутренним светом мудрости. Он имел классический внешний облик военного, и при этом всё указывало на огромную силу духа этого человека, который прошел тяжелейшие испытания. По всему — это был совершенно исключительный человек, что внушало огромное уважение».

Читать дальше