Эшелоны для перевозки «спецконтингента» — так на языке НКВД назывались заключенные, военнопленные и репатрианты — были тюрьмами на колесах, тюрьмами строгого режима. Оборудовали их по проекту безвестного «гения» тюремного отдела НКВД. Все, кто видел эти эшелоны, не сомневался: везут опасных преступников, злейших врагов советской власти.

Пленных солдат разных армий, бывших советских военнопленных и «ост-арбайтеров», осужденных советских граждан, везли в одних и тех же эшелонах в одни и те же места: в Сибирь, на Колыму, в Приуралье, в Казахстан, в дикую и необжитую глушь, где имелись богатейшие запасы золота, руды, угля, где планировалось построить новые мощные металлургические заводы, комбинаты по переработке радиоактивных руд, где находились самые богатые в мире запасы леса. Именно в этих местах должны были создаваться «стройки коммунизма» — индустриальная основа могучей советской империи. Но создавать ее должны были рабы. Обычные граждане СССР ехали в эти места очень неохотно, не прельщаясь всевозможными подъемными, суточными и полярными надбавками к зарплате.

Завербованные в эти места «по организованному набору», они через 20 лет поистине собачьей жизни, за счет ограничений в еде и всем необходимом, могли накопить кое-что для приобретения плохонького автомобиля или лачуги на Крымском побережье. Это считалось высоким жизненным уровнем, но охотников достичь его таким способом было не так уж и много.

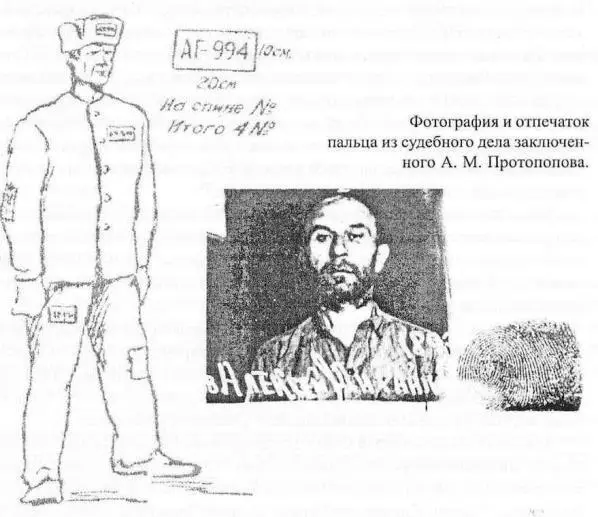

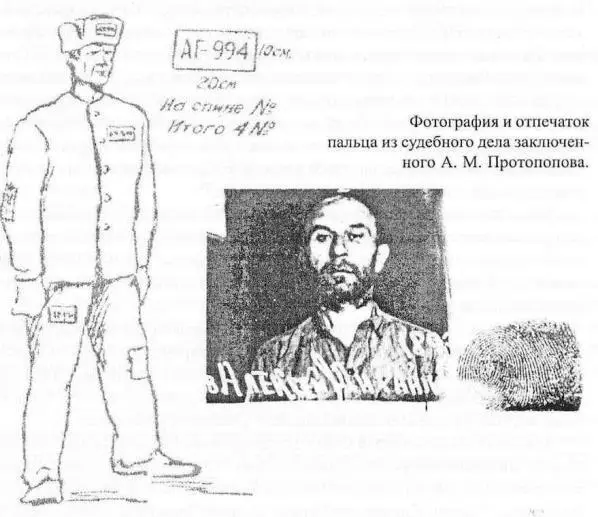

Поэтому советское руководство делало ставку на рабов. Одним из них должен был стать немецкий военнопленный русской национальности Алексей Михайлович Протопопов.

Одной из «строек коммунизма» был Кузнецкий угольный бассейн, в состав которого входили города Кемерово, Прокопьевск и другие, большие и малые. Именно там были оборудованы лагеря для немецких военнопленных, проверочно-фильтрационные и специальные лагеря для советских репатриантов и исправительно-трудовые лагеря для осужденных советских граждан и иностранцев. В части «хозяйственной деятельности» все они подчинялись ГУЛАГу — Главному управлению исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР.

ГУЛАГ был государством внутри государства. Входящие в его состав управления и отделы дублировали все отрасли промышленности, сельского хозяйства и строительства Советского Союза. В ГУЛАГе были Управление лесозаготовительной промышленности, Управление горнорудной промышленности, Управление угольной промышленности, Управление по строительству железных дорог… И каждому такому управлению подчинялись десятки лагерей, где содержались десятки и сотни тысяч рабов.

Хозяйственная деятельность узников лагерей для военнопленных, проверочно-фильтрационных и специальных лагерей была законодательно определена в феврале 1943 г., когда под Сталинградом была захвачена в плен армия фельдмаршала Паулюса, а на освобожденной от противника территории было арестовано множество попавших в окружение еще в 1941 году красноармейцев. Приток дармовой рабочей силы резко возрос, и было решено, что администрация всех лагерей должна заключить хозяйственные договоры с администрацией расположенных поблизости промышленных предприятий.

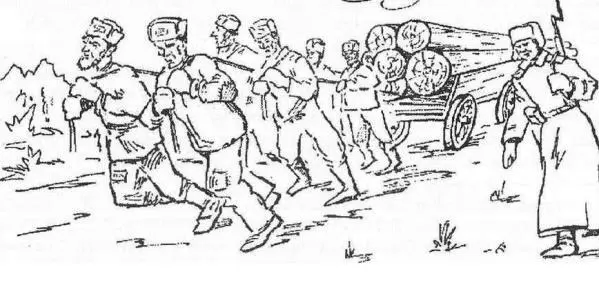

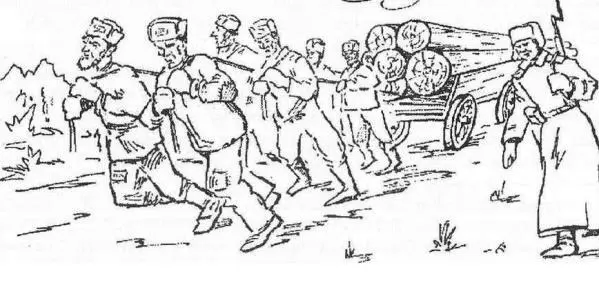

Каждый военнопленный, репатриант или заключенный должен был выполнить определенную норму. Только в этом случае он мог рассчитывать на получение определенной пайки. Если норма не выполнялась, на пониженную пайку переводили всю бригаду. Поэтому многие узники ГУЛАГа вынуждены были оставаться на работе на вторую, а то и на третью рабочую смену — норму нужно было выполнить во что бы то ни стало. На сниженном питании долго не продержаться, и избавлением от неволи становилась смерть от истощения и сопутствующих болезней. За выполненную работу начислялась заработная плата, формально соответствующая советскому законодательству о труде. Но свыше 60 % от начисленного шло в доход НКВД — на содержание лагерей и охраны, на покрытие транспортных расходов, на премии офицерам НКВД из лагерной администрации и вышестоящих управлений. Из оставшегося вычитались все предусмотренные в Советском Союзе налоговые издержки, осуществляли подписку на «государственный заем».

Рисунки заключенного Н. Краснова-младшего о лагерном быте. (Из книги Н. Н. Краснова «Незабываемое», Русская жизнь, Сан-Франциско) 1957 г

Читать дальше