Очень точно по этому поводу отозвался Лев Аннинский: «Шукшинский герой не знал легкого добра, он не идет к истине по воздуху, и никаким всепрощенцем он быть не умеет. Он идет к добру через страдание, в котором изламывается, искажается, испытывается его собственная душа. Так как же дорога и сложна, противоречива и могуча личность Стеньки Разина для Шукшина!…Вот и ситуации его герою нужны такие, где его не поймут, где на него замахнутся». Шукшин действительно пестует в Разине дорогие ему черты русского характера: простоту, ясность, ум, широту и удаль, бескорыстие, сострадание к людям и самоотречение, поэтому сам хочет так, «чтобы образ Разина был поднят до такой высоты, чтобы в его судьбе отразилась бы судьба всего русского народа, вконец исстрадавшегося и восставшего». А народу надо распрямиться и хоть разок разгуляться за все прежние обиды. В этом разгуле самая уродливая и страшная форма заполнения духовной полости «праздниками души». Так и: Стенька, топивший в крови сначала персидские, а затем волжские города, в такие моменты забывает о народном праве ради темной и метущейся народной души. По сути, никакой он не герой, и примет- то на нем героических нет. Разин — простой мужик, грешный, запутанный, опаленный ненавистью и состраданием к людям. За их беды он готов защищать людей голову сломя и для этого по-свойски наводить порядок на земле русской, но толком этого не умеет. Знает, что надо изничтожить бояр, потому что они сели на шею мужику. Он и рубит головы направо и налево, исподволь понимая, что немного в этом справедливости. Оттого мечется, как зафлаженный волк, в противоречиях и тупиках. Отсюда его внутреннее страдание, которое, однако, не перешибает его святой веры в то, что так подло и подневольно жить нельзя! Значит, надо переломить горе-злосчастие. А коли у него, Степана, не получится, так другие следом за ним попробуют.

Есть в этой личности нечто незамутненное, исконно русское. Разин — дитя по искренности и чистоте восприятия мира. Словно ребенок он постоянно задается вопросом «почему» и так же безмерно огорчается и плачет, когда натыкается на острое. Жестокость Разина такая же детская — из-за недоразумения чужой боли и происходящих событий. Поэтому «дело, которое он взгромадил на крови, часто невинное дело — только отвернешься, рушится», как оценивал своего героя Шукшин. А кровью счастья не добудешь. Она заливает все радости. И беда Разина в том, что иного пути он не знает. Со временем он ужасается, что этот его способ прийти к счастью и воле лишь отпугивает людей, и начинается для него мука мученическая. Он ищет поддержки со стороны, оправдания своим поступкам и не находит. Некому ослабить трагическое противоборство двух живущих в нем стихий: жестокости и жалости. От их столкновения в душе Степан корежится, будто на огне, испытывая боль и муку неизбывную. Страшно ему, страшно всем без исключения действующим лицам.

Эти внутренние коллизии мало показать на сцене лишь в монологах или мизансценах с участием героя. Нужны необычные находки. И мы рискнули ввести в спектакль скоморохов, чтобы направлять зрительское внимание в нужную сторону. Из-за этого я отказался от замысла с громкоголосой анафемой, и вместо нее спектакль начинал скоморох-зазывала разными шутками- прибаутками. И далее скоморохи своими комментариями поддерживали сюжетную линию и одновременно, как посторонние сказители, подчеркивали, что наш спектакль лишь одна из версий тех событий, которые происходили на Руси триста пятьдесят лет назад. Для Разина эти уличные лицедеи — союзники, ведь XVII век становится закатным для них. Своими грамотами царь Алексей Михайлович Романов запрещал уличные представления, повелевая повсюду отбирать и жечь «бесовские» маски, скоморошьи бубны и дудки. И будто в пику неправедному правителю скоморохи в нашем спектакле поэтически приукрашивали страшную бытность прошлого, пересказывая прекрасную историю о народном заступнике и выводя подлинные напевы из сборника АЛистопадова «Песни донских казаков». Но на фоне мрачных деревянно-сермяжных декораций, где рядом с царским троном и набатным колоколом провисают невольничьи цепи! Так в постановке получилось два пласта: дошедшее до нас романтическое предание и жуткое душевное страдание, не чуждое современному человеку.

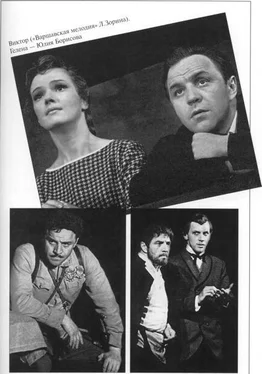

Безусловно, героя делает его окружение. В романе «Я пришел дать вам волю» Василий Шукшин красочно и ярко изобразил характеры крестьян и воинов, дворян и простолюдинов. В них спектр поныне узнаваемых среди наших соотечественников человеческих качеств. В одном персонаже увидишь земляного, осанистого, хозяйственного мужика, который дальше своего двора за Разиным не пойдет. В другом светится добрейшая душа, бескорыстная любовь и преданность к атаману, готовность лишиться живота за други своя на поле брани. Третий — оторва без совести и чести, без души и сердца. Четвертый — отменный служака, а пятый — сам себе голова, который признает в Степане старшего лишь до тех пор, пока их цели и смыслы не расходятся. Есть в романе дураки и спесивцы, мечтатели и донкихоты. Как много в романе лиц «таких обыкновенных, таких знакомых и в то же время таких странных, таких несхожих друг с другом, — писал об отношении Шукшина к своим героям Леонид Зорин. — Для него не было людишек, недостойных внимания, и он знал, что в каждом встречном, пусть самом неприметном на вид, может быть скрыт свой мир. Дело было в том, что его призванием, его назначением было показать, как непрост и сложен так называемый простой человек». Разделяя это мнение, мои коллеги по сцене создали целую галерею персонажей в спектакле, чтобы он стал узнаваемым и близким для зрителя.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу