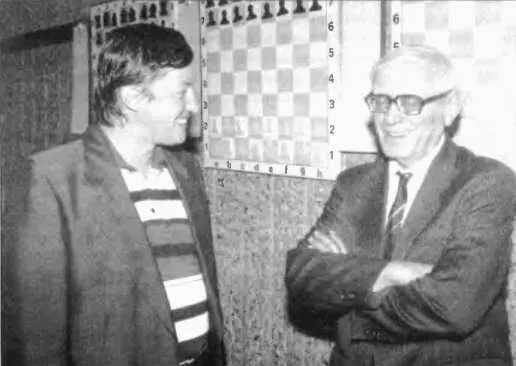

В то время он уже был «грозой» в молниеносной игре. Гроссмейстеры побаивались его и избегали встреч с ним в пятиминутных партиях. Толя считал варианты с поразительной быстротой и точностью. Конечно, игра «блиц» никакого отношения к серьезным турнирным партиям не имеет, но все же Толя стал завоевывать уважение.

Тогда же я написал статью, где предсказывал успех Карпова как в отборочном соревновании сильнейших юношей, так и в юношеском чемпионате мира. Статья была опубликована в феврале 1969 года.

Летом 1969 года Толя Карпов стал чемпионом мира среди юношей. В Стокгольме он опередил ближайшего конкурента на три (!) очка. 14 лет прошло с того времени, как Боря Спасский в 1955 году завоевал то же почетное звание. И вот другой молодой советский шахматист повторяет успех Спасского.

Отец Толи был назначен главным инженером одного из тульских заводов, и семья Карповых переезжает в Тулу. Школа окончена с медалью. Толя поступает в Московский университет на механико-математический факультет. Первый семестр успешно завершен.

Но юный студент трезво оценивает обстановку – времени для шахмат остается мало, и он переходит на экономический факультет; экономику с шахматами, оказывается, совмещать легче…

Затем Карпов перевелся на экономический факультет Ленинградского университета. Когда я поднимался на шахматный Олимп то принимал лишь те решения, которые, безусловно, содействовали достижению поставленной цели; если польза была неясной, я предпочитал отказываться от таких жизненных шагов. С этой точки зрения я бы не менял высшее учебное заведение. Очевидно, какие-то веские соображения у Карпова были, раз он на это решился.

Карпов продолжал успешно учиться в Ленинградском университете вплоть до того, как он попал в цикл отборочных соревнований ФИДЕ. Теперь надо было серьезно заниматься шахматами, и гроссмейстер-студент взял академический отпуск.

Чемпион мира среди юношей в том цикле получал право участия в межзональном турнире. Это было весьма кстати, так как избавляло его от необходимости проходить отбор в зональном турнире ФИДЕ – чемпионате СССР. Но Карпов решил энергично накапливать турнирный опыт и в конце 1971 года весьма успешно провел три соревнования подряд: чемпионат СССР, турнир памяти Алехина и рождественский турнир в Гастингсе. Неожиданно по сумме успехов Карпов вышел как турнирный боец на первое место среди советских гроссмейстеров!

Наступил 1973 год, и Карпов включился в отборочный цикл ФИДЕ. Где-то на недоступной высоте восседал на шахматном троне, как утверждала американская пропаганда и все окружение нового чемпиона, «самый гениальный шахматист всех времен» Роберт Фишер. Мог ли надеяться чемпион среди юношей Анатолий Карпов завоевать право на матч с Фишером?

Лично я был уверен, что это произойдет в следующем цикле и что в матче на первенство мира 1978 года Карпов выйдет победителем. Ну а в этом?

Казалось, что Толя еще слишком молод, да и трудности были исключительными на пути к званию чемпиона мира, ФИДЕ ввела в действие новые правила отбора. Межзональный турнир был поделен на два независимых соревнования. Если раньше надо было войти в шестерку победителей, то теперь обязательно занять место не ниже третьего – задача, естественно, в несколько раз более сложная. Если ранее предельное число партий, которое могло быть сыграно во всех матчах (в четверть-, полу- и финальном), равнялось 32 то теперь оно было увеличено до 60!

Я поэтому и предполагал, что в цикле 1973-1975 годов у молодого шахматиста могут быть лишь две задачи. Минимальная – выйти в претенденты с тем, чтобы обеспечить себе участие в межзональном турнире 1976 года. И максимальная – стать участником финального матча претендентов, чтобы обеспечить себе участие в соревновании претендентов 1977 года.

Однако Карпов добился большего!

Первый барьер – межзональный турнир в Ленинграде – был преодолен им благополучно: дележ первого и второго места с В. Корчным.

Второй барьер – матчи претендентов. Карпов принимает, на мой взгляд, странное решение: для подготовки он играет в двух турниpax – в чемпионате СССР и в Мадриде. Он стремится улучшить свою практическую форму Я бы предпочел закрытые тренировочные партии и исследовательскую работу. Но, как говорится, победителей не судят…

Начало 1974 года. В Москве матч с Полугаевским. Большинство гроссмейстеров «болеет» за более пожилого участника, к молодому же относятся настороженно. Хороший признак: когда в 20-е и 30-е годы я преодолевал сопротивление старшего поколения советских мастеров, наблюдалась аналогичная ситуация.

Читать дальше