Вечером того же дня Керенский, еще ранее занявший пост товарища председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, явился на заседание и, прервав его, потребовал слова для внеочередного заявления. Ошеломленному Совету, только что решившему не участвовать в правительстве, Керенский объявил, что дал согласие принять портфель министра и теперь настаивает на доверии делегатов.

«Когда я спрыгнул со стола, — вспоминал ожидавший скандала Александр Федорович, — делегаты Совета подняли меня на плечи и пронесли через всю Думу до самых дверей, где заседал Временный комитет.

Пресса тех дней свидетельствовала: приход Керенского к власти одобрялся повсеместно. «Вот головокружительная карьера! — читаем в «Петроградском листке» 23 марта 1917 года. — В 36 лет еще не избранный, но уже признанный глава Российского государства. Не только министр юстиции — министр правды. Без Керенского русская революция немыслима. Если бы Керенского не было, его пришлось бы выдумать!»

За карьерным взлетом Керенского ревностно наблюдали и друзья, и недруги. А некоторым из сочувственников, среди них Зинаиде Гиппиус и ее окружению (Д. С. Мережковский, Д. В. Философов, А. В. Карташев, В. А. Злобин, Б. В. Савинков), в оценке личности Керенского довелось всего за год пройти путь от восторгов до разочарований. Это подробно зафиксировал дневник Гиппиус.

В их с Мережковским квартиру в угловом доме на перекрестке Сергиевской и Шереметьевской улиц Керенский забегал то и дело в течение всего 1917 года — в каждый свободный час: поделиться впечатлениями, повозмущаться («выпустить пар») и успокоенным вернуться в «свой» Таврический дворец.

«2 марта . Замечу следующее: революционный кабинет не содержит в себе ни одного революционера, кроме Керенского. Правда, он один многих стоит».

«4 марта. Даже Д. В. (Философов. — Т. П. ), вечный противник Керенского, вечно споривший с ним, сегодня признал: “Александр Федорович оказался живым воплощением революционного и государственного пафоса. Обдумывать некогда. Надо действовать по интуиции. И каждый раз у него интуиция гениальная”».

«7 марта. Керенский — сейчас единственный ни на одном из “двух берегов”, а там, где быть надлежит: с русской революцией. Единственный. Один. Но это страшно, что один».

«14 мая. В скором времени Керенский будет неограниченным властелином России… в ожидании Ленина».

«20 мая. Керенский военный министр. Пока что — он действует отлично… Керенский — настоящий человек на настоящем месте».

Оборвем здесь цитирование похвал Керенскому и приведем запись о нем позднюю, неожиданную:

«5 ноября. Да, фатальный человек; слабый… герой. Мужественный… предатель. Женственный… революционер. Истерический главнокомандующий. Нежный, пылкий, боящийся крови — убийца. И очень, очень, очень, весь — несчастный» (Гиппиус 3. Собр. соч. М.: Русская книга, 2004. Т. 8: Дневник. 1893–1919. С. 225, 229, 235, 260, 333).

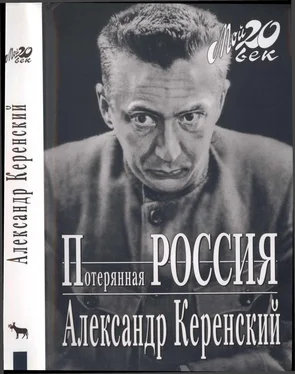

Чего ждали от Керенского? Что из грандиозных замыслов ему осуществить удалось и что осталось лишь провозглашенным в его бесчисленных речах 1917 года? К воспоминаниям и размышлениям об этом Александр Федорович и сам возвращался в течение всей своей жизни, написал несколько книг и сотни статей (с некоторыми из них читателей впервые знакомит наше издание). Из тех семи месяцев, что находилось у власти Временное правительство, редко какой день остался неописанным мемуаристами и неисследованным учеными. Из тысяч событий, наполнявших исторические дни России, скажем лишь о тех, которые Керенский сам выделил особо как важнейшие в своей судьбе, а также о тех, что до сих пор остаются недостаточно изученными и спорными.

Главным итогом Февральской революции Керенский справедливо считал то, что в России впервые за ее тысячелетнюю историю установился строй свободы, равенства и социальной справедливости. Фундаментом новой демократии стали «все гражданские и политические права человека и гражданина» («О революции 1917 года»). «Я категорически утверждаю, — продолжал Керенский, словно отвечая сразу всем своим обвинителям, тогдашним и будущим, — что Временное правительство, опираясь на все здоровые и демократические силы государства, целиком выполнило свой долг: после падения монархии в кратчайший срок весь государственный, административный и хозяйственный аппарат государства был перестроен на твердых началах политической и социальной демократии. Никакая дальнейшая демократизация была невозможна — она бы вела к абсурду; через абсурд — к диктатуре» (что позже как раз и продемонстрировали миру большевики).

Читать дальше

![Александр Керенский - Россия в эпоху великих потрясений [litres]](/books/386412/aleksandr-kerenskij-rossiya-v-epohu-velikih-potryase-thumb.webp)