А потом на эстраду выходил статный, плечистый человек с твердым подбородком и орлиным носом и предлагал убедиться зрителям, что кусок материи, который он держит в руках, действительно целый и без отверстий. Затем он подходил к клавесину и покрывал материей клавиатуру. Юный музыкант садился за инструмент и в быстром темпе исполнял несколько танцев.

Потом на возвышение поднимались некоторые из слушателей. Отец завязывал сыну глаза платком, поворачивал мальчика лицом к залу, удалялся в противоположный угол эстрады. Господа же, вышедшие на эстраду, ударяли пальцами по клавишам, извлекая из клавесина отдельные ноты и аккорды, вынимали из жилетных карманов часы и заставляли их звонить, ударяли по расставленным на крышке инструмента рюмкам, а мальчик мгновенно, без запинки называл все прозвучавшие ноты.

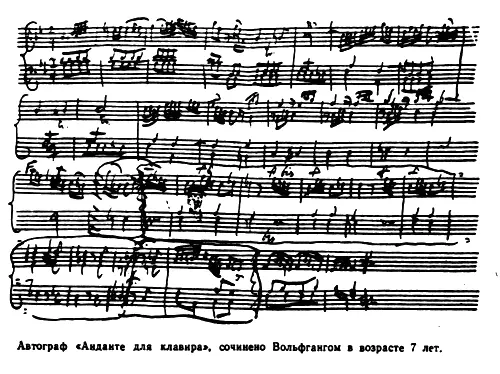

Когда, наконец, унимались восторги, к клавесину подходил кто-нибудь из слушателей — чаще всего музыкант — и одной рукой проигрывал несколько нот, тему, незамысловатую, первую пришедшую в голову мелодию. Мальчик тихонько, тоже одной рукой наигрывал ее: медленно, подолгу задерживаясь на каждой ноте и запрокидывая голову — так птицы пьют — словно вбирал в себя звук за звуком. Это была еще не музыка, а лишь тень ее. Но вот к мелодии присоединялся бас, и робкие, спотыкающиеся шаги обретали твердость. Та же самая мелодия звучала уже по-иному. В ней начинала пульсировать жизнь. Аккомпанемент разрастался, становясь все сложней и разнообразней. Мелодия одевалась в причудливый наряд аккомпанемента. На слушателей обрушивались валы восходящих и нисходящих арпеджио, и, единоборствуя с ними, то взлетая на вершины гребней, то низвергаясь, неслась все та же тема, теперь сильная и стремительная в своем неукротимом порыве. Наконец шквал арпеджио стихал, постепенно переходя в замысловато-туманные созвучия ломаных аккордов. Все тише и тише звучали они. И вот уж на спокойной зыби аккомпанемента колышется та же тема, теперь ясная, ласковая и умиротворенная. Еще миг — и она зазвучала уже в басу, горькая и печальная. И так же неожиданно, но плавно, словно танцуя, перешла в верхний регистр, окруженная щебечущим хороводом трелей. И взгрустнувшие было слушатели улыбаются блаженно и безмятежно. А тема уже звучит в солнечных, излучающих радость аккордах, торжественная и могучая.

Каждый раз это была та же самая и вместе с тем до неузнаваемости новая тема. Крохотная косточка, брошенная в плодородную землю, казалось бы, ничуть не похожа на усыпанное плодами дерево, но именно она, эта косточка, и дала жизнь плодоносящему дереву.

Иногда Моцарты выступали не в битком набитых залах, а в малолюдных, холодно-чопорных покоях дворцов. Такие выступления сулили мало выгод: сиятельные особы в большинстве своем были либо безденежны, либо скаредны, либо предпочитали тратить деньги на удовольствия, мало чем напоминающие искусство. Но не выступить при дворе было нельзя: каждый царек был неограниченным хозяином своих владений, всякое его желание — непреложным законом. «Принц Карл, — пишет Леопольд из Брюсселя Хагенауэру, — заявил мне, что хочет послушать детей. Но, кажется, из этого ничего не получится. У принца полно других пристрастий. Он только и делает, что охотится, жрет и пьянствует. А в конце концов еще выяснится, что у него нет денег. И все же я не имею права уехать или дать открытый концерт и вынужден ожидать решения принца». В другом городе Леопольд с горечью констатирует: «В Аахене была принцесса Амалия, сестра прусского короля, но у нее нет денег. Если бы все поцелуи, которые она раздала моим детям, были новенькими луидорами, мы купались бы в счастье. Однако ни хозяин гостиницы, ни почтовые смотрители не согласны принимать в уплату поцелуи».

Наконец Моцарты покинули пределы Священной Римской империи германской нации. Позади остались концерты в Мюнхене, Аугсбурге, Шветцингене, Гейдельберге, Маннгейме, Вормсе, Франкфурте, Кобленце, Бонне, Кельне, Аахене, Брюсселе. 18 ноября 1763 года четверка почтовых привезла путешественников в Париж. Пестрая суета парижской жизни оглушила немецких провинциалов, привыкших к сонной тиши маленьких городков.

Но уйма новых впечатлений не притупила зрения Леопольда. Он видит, что и во Франции народу живется немногим лучше, чем в Священной Римской империи германской нации. И здесь ужасающая нищета, безысходные горести, тяжкие страдания, притеснения неимущих, во много крат усиленные войной. «Губительные последствия последней войны, — отмечает Леопольд, — видны здесь повсюду, даже невооруженным глазом… Трудно найти место, где бы не было полно убогих и калек. Стоит лишь на минутку заглянуть в церковь или пройтись по одной-двум улицам, как тотчас натыкаешься на нищих — слепых, хромых, парализованных, полусгнивших». И рядом со всем этим все возрастающая роскошь, баснословное богатство кучки людей, наживающихся на страданиях народа. «Французы силятся во что бы то ни стало сохранить прежнюю роскошь, — продолжает Леопольд. — Потому никто так не богат, как откупщики, знатные же господа не вылезают из долгов. Огромные богатства находятся в руках какой-то сотни людей. Все это крупные банкиры и генеральные откупщики».

Читать дальше