А вот назначение многих «непонятных» жучиных рогов и выростов я установил. И применил открытие во многих сферах (глава «Полет»). Это австралийский жук Больбоцерус.

Носороги поднимались на крыло с Откоса лишь поздним вечером и с солидным жужжанием разлетались; нередко их привлекал свет электро-фонаря на столбе, что стоял перед нашим парадным крыльцом, — метрах в 180 от Откоса. Стукнувшись об лампу или рефлектор, они падали вниз, к подножию столба, где иногда скапливались во множестве: взлететь этим грузным жукам с ровного места не так-то легко.

Здесь же, ударившись о фонарь и упав вниз, нередко ползали другие жуки, в том числе огромные хрущи — мраморный, со сложным красивым рисунком на надкрыльях, и белый хрущ — будто вырезанный из светлого мрамора и отполированный. Лет носорогов продолжался часов до двух ночи. А утром Жучиный Откос был без единого жука…

Белый хрущ Полифилла альба — мечта моих ночных «подфонарных» охот.

Зато начинали свои полеты громадные, страшные на вид осы — сколии. Я их видел и раньше во Дворе — то у огуречной грядки, удобренной навозом, то на пышных цветках чертополоха в Диком Уголке. Не забыть уколов толстенного, клином, жала сколий, пока их, твердо-костлявых, но вертких и сильных, я вытаскивал из сачка. Яда при ужалении было немного, или же он был слабым, но зато из дырочки в коже — как от гвоздя — сочилась кровь…

Так вот, едва взошедшее солнце начинало прогревать Жучиный Откос, как из его недр вылезали сколии и реяли над ним; число их быстро возрастало, иной раз от мельтешения сотен их темных тел и их же теней на Откосе у меня начинала кружиться голова.

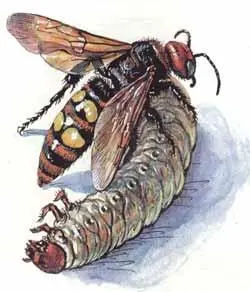

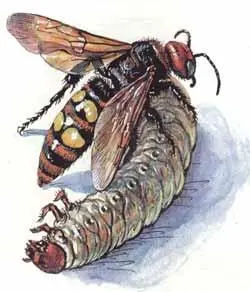

Сколии на Жучином Откосе.

При таком количестве ос узнать, чем они тут занимались, для энтомолога, даже начинающего, не составляло труда: ковырнешь перегной, а там — десяток толстенных личинок носорогов, согнутых крутою дугой; если личинка прямая — смотри на ее живот, и увидишь там либо крупное яйцо сколии, либо вышедшую ее личинку, сосущую худеющую неподвижную «хозяйку».

Зарываясь в грунт, сколия-самка выбирала личинку носорога «по вкусу», обездвиживала ее точными ударами жала в нервный ствол (это я узнал после из книг Фабра: какое счастье, что они у нас были!), расширяла пространство «комнатки» для роста своего дитяти, уплотняя стенки и как бы штукатуря, приклеивала к брюшку жертвы яйцо и выбиралась наружу для дальнейшей охоты.

Вышедшая из яйца личинка неспешно поглощала эти «живые консервы» — обездвиженную осой «хозяйку», росла; затем ткала шелковый кокон (они попадались тут во множестве), в котором превращалась в куколку; весною следующего года на свет появлялись новые армии сколий, реявшие над Жучиным Откосом — дабы жить, плодиться-размножаться…

На личинок большого жука-носорога охотилась, как я выяснил, сколия гигантская: огромное черное чудище с темными крыльями, ярко-желтыми пятнами по брюху и лобастой лысой головой светло-оранжевого цвета. Личинки же носорогов-силенов шли на корм потомству сколии волосатой, заметно меньшей по размеру, и еще какому-то виду сколий, тоже не очень крупному. Ночевали же взрослые сколии не так, как все осы, а непременно зарывшись в землю.

Сколия, обездвижив личинку жука-носорога, сейчас отложит на нее свое яичко.

Именно в те годы, когда я наблюдал сколий на Жучином Откосе, энтомологи усиленно пытались их приспособить для борьбы с жуками, вредящими посевам сахарного тростника на Гавайях, Филиппинах, в Малайе, Квинсленде (Австралия), на островах Маврикий, ПуэртоРико, Фиджи, в США. В сороковых годах ученые нашей страны вели большие работы по применению сколий против личинок крупных хрущей. Проблема эта «отпала» сама собой: те бедные хрущи — в том числе и мраморный — вскоре стали кандидатами в печальную Красную Книгу…

А развитие личинок этих громадных ос, превращение их в куколок и выплод взрослых я не раз наблюдал дома, перенеся сюда с Откоса несколько подходящих «пар» из слившихся почти воедино личинок: худеющей бедолаги «хозяйки» и толстеющей хищницы. Приносил также сюда незараженных личинок носорогов и пускал в банку с ними сколию-самку. Она сразу принималась за дело, после короткой борьбы обездвиживала личинку глубоким уколом жала, и та моментально выпрямлялась «палкой». После этого охотница зачем-то мяла ее жвалами, теребила, да не кое-как, а «от головы к хвосту» и наоборот — смысл этой обязательной процедуры неясен даже для современных энтомологов, а потом уж приклеивала к ней крупное продолговатое яйцо.

Читать дальше