Морилка — баночка с полосками бумаги и ядом.

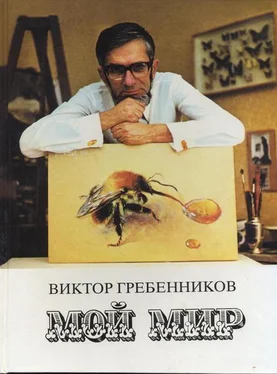

…Аптека та — по симферопольской улице Володарского — цела и по сей день и носит тот же номер 8; убежден: никто никогда в ней не поверит, что в тридцатые годы здесь без лишних слов, из уважения к науке и детям (а детей в Симферополе тогда очень любили), отпускали девятилетнему мальчику цианистый калий, эфир и хлороформ…

До темпов и размахов Сергея Ивановича мне было далеко, но я, получивший уже право выходить на улицу, а потом и в ближайшие окрестности, едва успевал разложить на ватные матрасики свои уловы — и с большого пустыря перед домом, и с Петровской балки, что рассекала надвое Неаполь Скифский у нынешней нашей улицы, и у родников, бивших из-под скал. К счастью, нездоровая охотничья страсть всякий раз уступала страсти естествоиспытателя и наблюдателя. Какой бы заманчивой «дичь» ни была, но, если она творила что-либо интересное, рука с сачком останавливалась, и я тихонько опускался на землю, чтобы лучше, подробнее знать повадки, нравы, инстинкты насекомых. Книги Фабра оставались для меня намного более важными и интересными учебниками, чем многочисленные инструкции по сбору коллекций из уже изрядно пополнившейся моей энтомологической библиотечки.

И до сих пор мне стыдно за то, что, насмотревшись на работу профессионального охотника на насекомых и стараясь ему подражать, я в детстве своими руками загубил в морилках много ни в чем не повинных созданий, в том числе и тех, что нынче записаны в Красную Книгу. С тех пор Смерть мне отвратительна в любом ее проявлении, независимо от размеров и «рангов» Живых Существ — тем более сотворенная, даже по необходимости, собственными руками…

…Конец нашей улочки выходил к югу на уже упомянутую Петровскую балку, склон которой был тогда не застроен, и хозяева, державшие в наших краях коров, овец и коз, свозили сюда излишки подстилки и помета животных: щедрая в те времена крымская земля удобрений еще не требовала. И верхняя часть откоса была своеобразным «складом» перегноя-компоста. Узнав, что ребятишки приносят оттуда каких-то «майских жуков», я обследовал откос уже «профессионально». Здесь действительно было Царство Жуков, а именно жуков-носорогов — огромных, длиною со спичечный коробок (по латыни Ориктес назикорнис), и вида поменьше, под названием Силён (Филлогнатус силенус); за что ученые назвали именем греческого бога веселья и вина медлительного жука, личинка которого питается перегноем, — не имею понятия…

Жуки-носороги Ориктес назикорнис и Филлогнатус силенус.

Жучиный Откос был буквально начинен и толстенными личинками обоих видов носорогов, и куколками, и самими жуками, блестяще-каштаново-коричневыми, а совсем молодые жуки были еще мягкими и охристо-желтыми. Преобладали малые носороги — силены. Самочки обоих видов жуков были без особенностей, а у самцов бросался в глаза рог на голове — длинный, чуть кривой, с туповатым концом у большого носорога, и остро-крючковатый у силена. На спинке у первого была пологая ложбинка с тремя вершинками; у второго — глубокая яма с резкими краями без зубцов.

Никогда я не видел, чтобы самцы обоих носорогов как-то применяли свои рога — в грунте ли, при ползании, при размножении, в полете. Зачем им такое? А тем более — тропическим жукам-геркулесам, голиафам, рогачам, что хранились в музее?

Загадка эта преследовала меня всю жизнь (да и не только меня): зачем самцам многих видов насекомых странные, порой огромные, сложные, явно мешающие, рога и всякие другие выросты?

А совсем недавно я ее разгадал, о чем читатель узнает из последующих глав; пока лишь скажу, что открытие это оказалось куда более широким и важным, чем схоластические изыскания по выявлению роли жучиных рогов.

Гвианская бабочка Морфо Менелай. Для чего ей такая сияюще-синяя окраска — пока тайна.

Читать дальше