Вторая причина гораздо проще: лишь только власть в России ослабевает, оппозиционные силы начинают бить по армии. Достаточно вспомнить более поздние и наиболее яркие события 1917 и 1991 годов и их последствия…

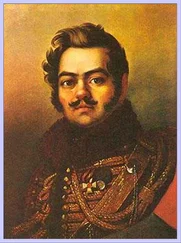

Денис Давыдов был романтиком военной службы — а романтика, как известно, всегда привлекала молодых людей.

«Военная служба, в старое время представлявшая единственное поле для деятельности русского дворянина, по необходимости втягивала в себя всю умную и даровитую русскую молодежь, а что Давыдов принадлежал к числу представителей даровитой молодежи, в том нет сомнения» [612] Там же. С. 7.

.

Да, в чем-то эта романтика была ложной — но где, скажите, и когда мечта на 100 процентов отвечала действительности? Начитавшись гусарских стихов Давыдова и «воображая себя Бурцовым», юноши шли в кадетские корпуса, юнкерские и военные училища, где сталкивались с иной реальностью — и становились не Бурцовыми, но Скобелевыми, Драгомировыми, Кондратенко, Брусиловыми… Хотя кто бы сказал, у кого из прославленных русских военачальников и простых офицеров не было тетрадки с переписанными в нее стихами Давыдова, Лермонтова и своих, кадетских или юнкерских, «Денисов»?

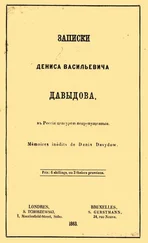

При жизни Давыдов издал четыре книжки сочинений: «Опыт теории партизанского действия», «Разбор трех статей, помещенных в Записках Наполеона», «Замечания на некрологию H. Н. Раевского…» и вышедшие в 1832 году «Стихотворения»; было опубликовано 38 его стихотворений.

Всего же поэтических произведений было «очень немного — пятьдесят девять… такое количество любой из современных поэтов поставит в месяц, много в два. К тому же из этих пятидесяти девяти стихотворений — более половины плохих, из остальной половины также более половины хороших, но не отличающихся ничем особенным и которые также легко мог написать всякий другой поэт, кроме Давыдова. Стало быть, истинно давыдовских стихотворений остается десятка два с небольшим и эти-то два десятка доставили Давыдову при жизни славу и известность, после смерти воспоминание потомства и замечательное место в истории русской литературы. Отчего же мог он с таким незначительным числом произведений составить себе имя? Оттого, что он умел составить свой особый род поэзии, оттого, что он был представителем любопытного элемента в русской поэзии и русской жизни, оттого, что он осуществил собою разряд людей, чувств и мыслей, которых вы уже не встретите теперь, но которые, тем не менее, существовали на Руси» [613] Давыдов Д. В. Сочинения Давыдова (Дениса Васильевича)… С. 168.

.

«При жизни своей Денис Васильевич был преимущественно знаменит как поэт, — теперь нам кажется, что лучшее его право на знаменитость заключается в его прозаических произведениях, — писалось в другом литературном обзоре. — Как прозаик, как хроникер-художник, наш автор принадлежит к разряду образцовых русских писателей. Надо быть глупейшим из глупых людей, чтоб не увлечься манерой и языком Давыдова, картинностью его характеристик, энергичной сжатостью его рассказов, мастерским, совершенно своеобразным изображением его начальников и друзей, врагов и помощников…

В трудах сейчас названных сказывается истинный художник, острый наблюдатель, представитель даровитейшей части даровитой военной молодежи старого времени.

Все люди, ценящие правду, должны чтить Дениса Давыдова, как разрушителя и оппонента нашей старой военной литературы с ее хвастливой и официальной бесцветностью. Вред, нанесенный ею, был чрезвычайно велик и до сих пор еще не оценен достаточно. Благодаря панегирикам, унижению врага, скрытию своих неудач и ошибок, придирчивости лиц и корпораций, славнейшие периоды нашей военной истории улетучились без следа, и величайший из них, кампания 1812 года, не передан потомству во всей его характеричности. Военные историки и военные анекдотисты рисовали нам ряд китайских картин без теней, и теперь, когда настало иное время, когда всякий сознал, что картина без теней не есть картина, слишком поздно ее перерисовывать — документы исчезли и последние очевидцы славного времени сходят со сцены. Между панегиристами и бесцветными военными писателями Денис Давыдов стоит один, во всей силе живого человека. Он не закопал своего таланта, не подчинил его причудам придирчивых лиц, и всякая его статья была упреком бесцветной военной литературе старого времени» [614] Литературная летопись… С. 8–10.

.

(Как современно звучит этот абзац, если применить его к воистину многострадальной нашей истории Великой Отечественной войны, которую до сих пор рисуют все теми же «китайскими картинами»!)

Читать дальше