Я писал дежурному генералу Клейнмихелю и просил его доложить о том графу Чернышёву. Но так как вы теперь в Петербурге, почтеннейший брат, то не можете ли вы сделать мне милость поговорить о том с графом…» [601] Давыдов Д. В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. T. III. С. 278.

Ермолов успокаивал брата, отвечая, что все идет своим чередом — распоряжения Николая Павловича выполнялись четко. К тому же Давыдов был официально включен в «процесс» как должностное лицо — и начал получать соответствующие доклады. Так, 6 апреля 1839 года начальник штаба 6-го пехотного корпуса свиты его величества генерал-майор Анненков 3-й официальным рапортом доносил ему, что для конвоирования тела князя Багратиона назначен Киевский гусарский полк; к рапорту прилагался маршрут следования полка — от Юрьева-Польского (Владимирской губернии) до Можайска (Московской губернии). В Можайск киевцы должны были прибыть 23 июля, пройдя 311 верст в 23 дня.

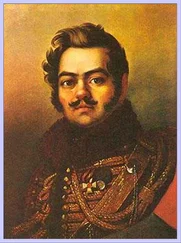

Тут стоит заметить, что в 1839 году Давыдов вообще оказался у государя в фаворе: в начале года вышел первый том сборника «Сто русских литераторов», где впервые был опубликован его очерк «Тильзит в 1807 году» (с огромными цензурными купюрами, разумеется). Тексты, помещенные в сборнике, сопровождались гравированными портретами авторов. Ознакомившись с книгой, Николай Павлович был возмущен: почти все авторы были по-модному (байроновский стиль!) облачены в шикарные халаты! Император отметил, что только один Давыдов был в мундире — и такую «благонамеренность» он оценил.

«Однако не суждено было Денису Васильевичу дождаться исполнения заветной мечты перевезти прах благодетеля своего на поля Бородинские. Смерть уже подкрадывалась к нему, так часто с презрением смотревшему в лицо ей: едва прошел месяц после официального извещения о предстоявшем ему почетном поручении, как не стало преданного адъютанта пламенного Багратиона и славного партизана Отечественной войны» [602] Жерве В. В. Указ. соч. С. 158–159.

.

Он умер поутру 22 апреля 1839 года в селе Верхняя Маза.

«В конце августа 1839-го года на Бородинском поле открыли памятник и были маневры, повторившие Бородинскую битву 1812 года. Перед тем же временем погребли, возле самого памятника, тело князя Багратиона, перевезенное туда из Владимирской губернии.

Эту последнюю мысль подал Д. В. Давыдов. Военный министр уведомил поэта-партизана, что государь, согласившись с его представлением, ему же поручает перевезти тело князя Багратиона. Денис Васильевич тогда был уже на смертном одре. Прочитав бумагу министра, он заплакал от удовольствия сердца и умер с прижатым к груди повелением. Прекрасная смерть!» [603] Попов М. М. Д. В. Давыдов и князь Багратион // Русская старина. 1895. № 4. С. 70.

И вновь — легенда…

* * *

Победоносное российское воинство облачилось в траур — пусть и не внешне, но кончина Давыдова болью отозвалась во многих офицерских сердцах; заплакали поэты земли Русской, выражая свою скорбь в стихотворных строках.

Где ты, наш воин-стихотворец?..

Вдвойне Отчизны милый сын,

Ее певец и ратоборец,

Куда ты скрылся?.. Ты один

Не пробужден еще призывом,

Собравшим тысячи полков,

Одним всеобщим войск приливом,

Единодушным их порывом

Не привлечен на пир штыков…

Проснись!.. Все русские дружины

Шлют представителей своих

На Бородинские равнины

Свершить поминки битв святых… [604] Ростопчина Е. П. Одним меньше // Давыдов Д. В. Стихотворения. Л., 1959. С. 239.

—

писала поэтесса графиня Евдокия Ростопчина, невестка знаменитого московского главнокомандующего.

Стихами почтили ушедшего друга Жуковский, Вяземский и многие, многие другие…

Как эпитафию, приведем слова анонимного автора журнала «Библиотека для чтения» — из очередного критического обзора, написанного по поводу выхода в 1860 году в свет четвертого издания произведений Давыдова:

«Денис Давыдов — друг Бурцова, гусар и суровый партизанский генерал Давыдов, и семьянин Давыдов, и мирный московский житель Давыдов, — был лицом истинно благородным, истинно симпатичным, истинно даровитым, истинно оригинальным, в лучшем смысле этого слова. Он умер, не оставив ни одного врага ни в обществе, ни между близкими ему, ни в литературе. В зените и надире {188} 188 Надир — нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой (то есть противоположность зениту).

русской словесности имя его произносилось с почтением. Белинский почтил его труды выражением светлого сочувствия, Булгарин не ухитрился сказать о нем ничего скверного. При всем нашем современном миролюбии, при нашей холодности к красотам войны и военной славы, Давыдов блещет для нас не только „священной памятью двенадцатого года“, но и честной памятью долгой, трудовой, безукоризненной деятельности, верной своему времени и украшенной присутствием самобытного, несомненного таланта» [605] Литературная летопись. Библиотека для чтения. СПб., 1860. Май. С. 3–4.

.

Читать дальше