В более спокойное время, в начале ссылки, Мандельштамы могли и сами помочь другим людям. Ссыльный Павел Калецкий упоминает в своих письмах тех лет, что Мандельштамы были единственными в Воронеже людьми, оказавшими ему во время болезни и смерти жены «большую и добрую человеческую поддержку» [351] Цит. по: Нерлер П. Он ничему не научился… О. Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 95.

. Калецкий характеризует Мандельштама как «очень трудного и обаятельного» человека, совершенно беспомощного в практических делах, и очень умного и вспыльчивого собеседника, «взрывающегося, как бомба, при мельчайшем споре» [352] Там же.

.

Но к концу года обозначился и другой просвет. Вообще, декабрь 1936 года — один из самых плодотворных периодов в творческой жизни Мандельштама. В лихорадочном угаре той поры появляются на свет стихи второй «Воронежской тетради». Остается загадкой, каким образом Мандельштам, тяжелый сердечник, страдающий одышкой и опирающийся при ходьбе на палку, официально заклейменный как «классовый враг» и почти всеми покинутый, находит в себе силы для этого творческого подъема. Однако он отдает себе отчет в том, что выходит из-под его пера. 12 декабря 1936 года он пишет отцу:

«И сейчас не могу себя сдержать: во-первых, я пишу стихи. Очень упорно. Сильно и здорово. Знаю им цену, никого не спрашивая; во-вторых, научился читать по-испански […] Положение наше — просто дрянь. Здоровье такое, что в 45 лет я узнал прелести 85-летнего возраста» (IV, 172).

Основной причиной, побудившей Мандельштама читать по-испански, была книга его старого знакомого Валентина Парнаха (прототип Парнока в «Египетской марке»!), которая называлась «Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции» и была выпущена в 1934 году в Ленинграде издательством «Academia». Должно быть, Мандельштам, жертва сталинской инквизиции, находил в этой книге какое-то утешение. Особенно поразил воображение Мандельштама один испано-еврейский поэт: находясь в подземельях инквизиции, он каждый день мысленно слагал по сонету и затем хранил в памяти эти плоды своего заточения [353] См: Мандельштам Н. Вторая книга. С. 509–510

.

Если стихам первой «Воронежской тетради» помогли появиться на свет музыка и чернозем, то теперь их роль берут на себя мелкие обыденные случайности: улыбка младенца и пойманная птичка, щегол. Стихотворение «Рождение улыбки», начатое 8 декабря 1936 года, — это своего рода космогония в малом формате. Случайно пойманная улыбка грудного ребенка ассоциируется с рождением мира, а постижение ребенком вещей возвеличивается как первоисточник познания:

Когда заулыбается дитя

С развилинкой и горечи, и сласти,

Концы его улыбки, не шутя,

Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо,

Углами губ оно играет в славе —

И радужный уже строчится шов,

Для бесконечного познанья яви (III, 100).

Это дитя — трагическое совпадение! — было ребенком писательницы Ольги Кретовой, позволявшей себе идеологические выпады против Мандельштама, а в апреле 1937 года поместившей в воронежской газете разгромную статью о «троцкистах и классовых врагах», к коим она причисляла и Мандельштама.

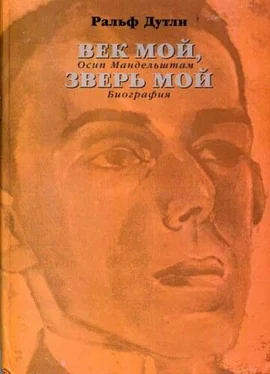

«Тоска по мировой культуре»

Осип Мандельштам в Воронеже (1936)

Сопричастность к жизненной первооснове получает у Мандельштама и политическую окраску — прочитывается как способ сопротивления эпохе, пронизанной насилием и смертью. В четверостишии, написанном вслед за «Рождением улыбки», он, восславляя улыбку, называет ее «неподдельной» и «непослушной» [354] Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. С. 252. В «Собрании сочинений» под ред. П. Нерлера и А. Никитаева опубликовано как заключительная строфа стихотворения «Детский рот жует свою мякину…» (III, 102).

. Это — отказ от сотрудничества с тем, что в условиях современной действительности, изуродованной сталинским тоталитаризмом, было враждебно жизни и исполнено презрения к человеку.

В стихах второй «Воронежской тетради» воспевается еще один союзник: щегол. Намек ли это на христианскую иконографию, в которой щегол является символом страстей Христовых? Во всяком случае, в стихотворении, написанном 4 февраля 1937 года, Мандельштам воссоздает рембрандтовскую сцену распятия (III, 119). Эта картина Рембрандта на голгофский сюжет находилась в Воронежском музее изобразительных искусств (в свое время сюда перевезли из Дерпта собрание старинной живописи). Не следует игнорировать культурную и религиозную подоплеку мандельштамовского стихотворения, однако поводом к его написанию послужил — как обычно у Мандельштама — эпизод из повседневной жизни. Вадик, маленький сын их новой хозяйки, расставлял силки и затем продавал пойманных птиц. Словно совершая ритуально-поэтический обряд, Мандельштам отождествляет себя с узником в клетке: «Мой щегол, я голову закину…» (III, 102). В другом стихотворении, отображая свое положение пленника, он идет еще дальше:

Читать дальше