Конфликт связан с открытием палеолитической живописи в Каповой пещере на Южном Урале – первым памятником этого рода в нашей стране. Замечательные наскальные росписи и гравировки, созданные художниками каменного века, сосредоточены во Франции и Испании. При изучении сотен пещер в Германии, Чехии и Словакии, Польше археологи тщательно осматривали их потолки и стены, но нигде не обнаружили никаких ранних рисунков. Видимо, монументальное искусство получило развитие лишь у определённой группы первобытных людей, а отнюдь не у всех наших предков.

Искали палеолитические наскальные изображения и в СССР. С этой целью обследовали пещеры Крыма и Кавказа. В печати появлялись время от времени сообщения о находках палеолитических рисунков то в Приазовье, то в Средней Азии, то в Сибири, однако беспристрастная проверка неизменно заставляла относить эти произведения к более поздним эпохам – к мезолиту, неолиту или бронзовому веку.

И вот, в 1959 году разнёсся слух, будто в огромной Каповой пещере, расположенной на реке Белой в пределах Башкирского заповедника, зоолог Александр Владимирович Рюмин нашёл росписи, расценивавшиеся им чуть ли не как древнейшие образцы изобразительного искусства на Земле.

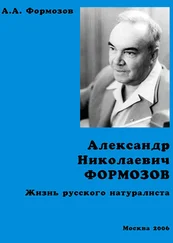

Имя было мне знакомо. Незадолго до войны Рюмин окончил кафедру зоологии позвоночных Московского университета, где преподавал мой отец. А ещё раньше, школьником, занимался в знаменитом КЮБЗ'е – Кружке юных биологов зоопарка – вместе с моей будущей мачехой. В рассказах родни «Шурка Рюмин» выглядел человеком не без странностей, но несомненно честным, увлекающимся энтузиастом-романтиком. Как и все кюбзовцы – питомцы советской школы двадцатых – начала тридцатых годов, – он отличался неприхотливостью в быту, трудолюбием, готовностью вести наблюдения даже в тяжелейших бытовых условиях, умением сплачивать вокруг себя молодежь и, в то же время, демонстративным пренебрежением к «хорошим манерам», некоторым анархизмом. Поколение, учившееся в сороковых-пятидесятых годах, – аккуратные и расчётливые юноши, склонные спокойно работать в лабораториях, а не бродить по тайге и пустыням, составляло с бывшими кюбзовцами разительный контраст.

Рюмин не был кабинетным учёным, писал мало и неумело, но как полевой исследователь обладал бесспорными достоинствами – выносливостью, смелостью, зоркостью. Тяготясь любой формой зависимости от начальства, он жаждал сам выполнять намеченную программу, пусть впроголодь, пусть без выходных, но по собственному разумению, из-за чего не смог прижиться надолго ни в одном учреждении. Основным источником его существования стала поэтому ловля ядовитых змей для зоопарков и медицинских предприятий.

Те же свойства характера привели к неприятностям с защитой кандидатской диссертации. Хотя профессора и товарищи предупреждали Рюмина, что рукопись его сумбурна и в ней много завирального, он настоял на диспуте и провалился. Всем запомнился невесёлый банкет, заказанный загодя в ресторане. Кое-кто объяснял странности Рюмина болезнью – во время войны его угостили в Венгрии отравленным вином и едва откачали в госпитале, но, скорее всего, и анархизм, и отсутствие самоконтроля были заложены в нём искони.

После этих рассказов слухи о башкирском открытии я воспринял особенно настороженно. Не очередная ли это фантазия? В конце 1959 года Рюмин выступил с докладом в нашем Институте, и моё предубеждение не рассеялось. Увлечённо говорил он о колоссальной пещере с подземными реками и озёрами, узкими лазами и колодцами, по которым надо пробираться в абсолютной тьме, рискуя сломать себе шею. Устроившись на работу в заповеднике, он якобы поспешил в пещеру с твёрдой уверенностью, что тут должны были жить палеолитические люди и, действительно, сразу же увидал на её полу «камушки, похожие на орудия первобытного человека», и кости животных, покрытые натёками, а на скальных стенах – фигуры вымерших зверей.

Между тем, охотники каменного века селились вовсе не в таких сырых и тёмных карстовых коридорах, а в неглубоких нишах, гротах и навесах; показанные «камушки» никогда не использовались как орудия; кости принадлежали современным, а не ископаемым животным; рисунки же вызывали крайнее недоверие. Сфотографированы были красноватые пятна, представлявшие собой, по мнению докладчика, силуэты голов пещерного медведя, саблезубого тигра-махайрода и т. п. Но во многих местах можно найти пятна естественного ожелезнения с причудливыми очертаниями, а махайрод вымер за тысячи лет до позднего палеолита, когда возникло искусство.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу