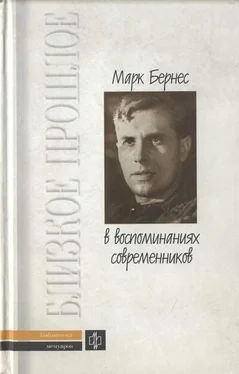

Но вспомнил я об этом споре лишь потому, что иногда в нашей повседневной практике возникают случаи, в которых особенно ярко обнаруживается авторское начало у актера. Так, в частности, произошло с тем молодым художником, который был моим другом и утрату которого до сих пор с болью переживают все, кому так дорог был его талант.

Марк Бернес начинал свою творческую жизнь на подмостках театра, который в Москве называли «бывший Корша» по имени его дореволюционного антрепренера, театра, находившегося в том самом помещении, где сейчас играет филиал Художественного театра и чья труппа в те, тридцатые годы состояла из отдельных превосходных актеров, с успехом игравших сравнительно непритязательный и пестрый репертуар. Театр, я бы сказал, гастрольного типа, где не было четкой идейной и художественной программы, а интерес каждого спектакля держался на мастерстве актеров.

Бернес играл часто, но очень маленькие, так называемые «выходные» роли, однако даже и эти подмостки были для него неплохой школой. Он мог вблизи наблюдать работу очень хороших профессионалов и изучать таким образом основы если и не творчества, то хотя бы ремесла.

Естественно, что такая практика не могла удовлетворить молодого актера, и он стал мечтать о расширении своего диапазона. К его чести надо сказать, что, не переоценивая своих возможностей, он сначала инстинктивно почувствовал ту непосредственную связь, которая существует между профессией актера и драматурга, а затем, движимый пониманием, а также, вероятно, и понятными честолюбивыми мечтаниями о хорошей роли, пошел на выучку не в другой театр, а в лабораторию к драматургу, чье имя только-только начинало тогда блистать на театральном горизонте. Это был Николай Погодин, пришедший на сценические подмостки из газеты. Он принес с собой огромный запас жизненных наблюдений и стремился создавать свои пьесы не по традиционным канонам, так как чувствовал, что каркас подобных пьес не способен выдержать напор тех исторических и социальных событий, свидетелем которых он стал в своей журналистской практике.

Погодин был новатором. В построении своих пьес он шел не от желания удивить зрителя особой их оригинальностью; он был новатором органическим, чаще даже интуитивным, как и другие искренние и одаренные художники его поколения, ощущавшие настоятельную потребность перевести на язык драмы и многообразие народной жизни, и тот повышенный, учащенный пульс социалистического строительства, которым жила вся страна.

Молодой актер, мечтавший сыграть своего современника, справедливо увидел в Погодине того автора, с которым ему было по пути. Он робко сопровождал драматурга, довольствуясь скромной ролью его литературного секретаря, что дало ему возможность не только подружиться с этим интересным человеком, но и заглянуть в тот таинственный процесс, который приводит к созданию драматургического произведения.

Погодин, с которым я подружился в то же время, и познакомил меня с Марком Бернесом. Я тогда вынашивал затаенную надежду получить от Погодина сценарий: он полюбил кино и пытался освоить новые и трудные для него, по его собственному признанию, законы кинодраматургии.

Не забудем, что первый опыт Погодина в этой области оказался неудачным. Он написал для режиссеров Г. Козинцева и М. Трауберга сценарий «Путешествие по СССР», который по целому ряду обстоятельств, не зависящих ни от постановщиков, ни от него, не был доведен до конца.

Дважды и мы с Погодиным садились за новые манускрипты, но первый сценарий не получился вовсе, а второй — «Шуба английского короля» — вышел в конце концов на экран в измененном виде под названием «Тайга золотая» в постановке начинающих режиссеров Г. Казанского и М. Руфа.

Марк Бернес заинтересовал меня, привлек своей скромностью и в то же время увлеченностью. Я предложил ему войти в коллектив нашей первой киномастерской при студии «Ленфильм» и в очередной картине по сценарию А. Каплера, которая увидела свет в 1937 году под названием «Шахтеры», предложил небольшую роль молодого инженера. Роль, как говорится, «отрицательную», так как персонаж, написанный автором, должен был нести на себе отпечаток той иронии и неверия, которые были характерны для некоторой части инженерной интеллигенции, скептически отнесшейся к творческой созидательной силе пролетариата.

Надо сказать, что у Марка Бернеса не было никаких особых внешних выигрышных данных, да и сам он считал себя не «фотогеничным». Но эту первую свою роль он сыграл отлично, стараясь компенсировать ее изъяны попыткой тщательно проникнуть в психологию персонажа и передать ее через жизненно точные детали, что сделало в конце концов экранный образ достаточно убедительным для дебюта.

Читать дальше

![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)