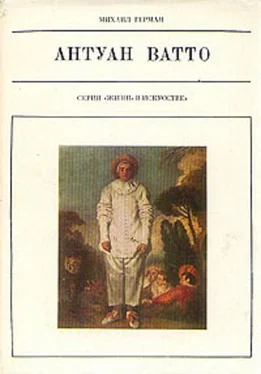

Однако была ли здесь трагедия, глубокое страдание, существование на грани нравственной и физической гибели? Или просто борьба слабого, нервного, больного, но все же упорного и полного надежд юноши за свое место под солнцем, точнее, за свое право быть художником? Скорее всего, вопрос это праздный, трудно не только найти, но даже вообразить себе документ, способный на него ответить. Одно несомненно: самая сумрачная заря жизни настоящего художника не может быть полностью беспросветной, поскольку в ней, в этой жизни, есть цель и высший смысл, нет пустоты; и одиночество — сравнительно редкая гостья в душе одержимого искусством человека.

Тем более что и мы, люди двадцатого века, невольно драматизируя будничные невзгоды гения, со страхом думаем, каким испытаниям подвергался юный Ватто, этот человек, которому суждено было стать великим. А он, возможно, вовсе не был обременен будущим своим величием, и маленькие радости парижской жизни вкупе с возвышенными радостями творчества уже дарили ему счастливые часы.

Добавим к тому же, что судьба к Ватто бывала и милостивой. Ему везло на встречи не просто с добрыми и умными, но и со способными понять его людьми, что было вовсе не просто, учитывая его необычность, и застенчивость, и угрюмый нрав. Возможно, без этих встреч Ватто и не вынес бы на узких своих плечах тяжести жизненных испытаний, да и собственного трудного таланта. Здесь, конечно, нельзя говорить о простом везении. Наступало время, когда галльский гордый разум, не довольствуясь более обществом тонко, но однообразно и уже несколько вяло мыслящих вельмож, великолепного, но все же интеллектуально дряхлеющего двора, начинал искать опору в сословии, способном не только думать, но и действовать. Пока еще скромно одетые, лишенные гербов и дворянских прав, дельцы, юристы, банкиры, хозяева мануфактур, коммерсанты становились реальными владельцами земель, денег, новой культуры, они жадно смотрели в будущее, их проницательность была обострена до предела, поскольку движение жизни они ощущали как собственное движение. Все новое, способное вызвать благотворное сомнение, размышление, даже растерянность, их занимало. Вовсе не чуждаясь прежней культуры, они искали новой. Между тем именно мысль становилась опаснейшим орудием в руках тех, кто хотел решительных перемен, хотя и не представлял их себе отчетливо. Внимание мыслящих буржуа, не скованное традицией, ревниво спешило увидеть и подчинить себе талант, еще не порабощенный знатью. Конечно, то был процесс совершенно неосознанный, но, памятуя об этом качестве времени, трудно поверить в абсолютную случайность того внимания, которое встретил Ватто со стороны богатого и просвещенного месье Мариэтта, владельца гигантской по тем временам фирмы, торговавшей гравюрами и картинами. Случай ли привел Ватто на улицу Сен-Жак в лавку Мариэтта, случай ли заставил проницательного знатока искусства остановить свой внимательный взгляд на нищем и серьезном молодом человеке, чьи глаза не просто погружались — тонули в гравюрах Рембрандта или Тициана? Разумеется, не только в лавке Жана Мариэтта подолгу простаивал Ватто. Вероятно, не этот, так другой торговец заметил бы юношу. И все же следует отдать должное самому проницательному из коммерсантов с улицы Сен-Жак.

Мариэтт и в самом деле был человеком незаурядным. Профессиональный гравер и профессиональный коммерсант, искушенный коллекционер, одна из тех одаренных кипучих натур, что умеют, не отрываясь от грешной земной действительности, прозревать самые возвышенные проявления искусства и действенно, хотя, разумеется, и не бескорыстно, подводить осязаемый фундамент под все сколько-нибудь увлекающие их воздушные замки.

Итак, эта встреча произошла — вероятно, года через два после приезда Ватто в Париж. В ту пору Мариэтт не думал, разумеется, что встреча эта — счастливое событие прежде всего для него: именно с помощью Ватто вошел Мариэтт в историю искусства и вот уже два с половиною века его имя мелькает в биографии великого мастера. Тогда же изумлен и осчастливлен был юный и голодный художник. Роскошный магазин, где хранились в шкафах гравюры с работ мастеров, которые в XVIII веке считались «старыми мастерами», негромкие, серьезные разговоры, отменного, не показного вкуса вещи, вежливая, не лишенная снисходительного уважения речь хозяина, обращенная к нему. Его приглашают садиться, называют его «месье», никто и не думает мешать ему часами перебирать эстампы, читать корректурные оттиски еще не вышедших книг, он свой в этом мире просвещенных умов и возвышенного знания. К тому же его, надо думать, угощали вкусными обедами. И казалось бы, колокола судьбы уже звонят праздничным звоном.

Читать дальше

![Михаил Воскресенский - Герман ведёт бригаду [Воспоминания партизана]](/books/413195/mihail-voskresenskij-german-vedet-brigadu-vospomi-thumb.webp)