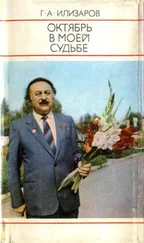

…Юность илизаровского метода в стране начинается. Я говорю «юность» потому, что неизвестно еще, чем завтра удивит нас Илизаров и его питомцы-единомышленники в Кургане и других городах Союза. Но уже сейчас метод лечения Илизарова отличается такой профессиональной красотой и зрелостью, что перед ним склоняют голову мировые авторитеты.

Симпозиум в Кургане 1970 года — лишь один из крупных смотров «боевой техники» Илизарова. Но вот о технике-то, об оснащенности специалистов как раз и возник там большой разговор. А меня этот разговор не только насторожил, но и возмутил. Как же так? Двадцать лет исполнилось ныне «младенцу» — илизаровскому аппарату. Шесть лет назад, мне известно и об этом я писал, было решено наладить серийное производстве аппаратов, обеспечить ими всех специалистов, внедряющих новый метод лечения. А вот, поди ж ты, определи, отчего и поныне ученые крайне нуждаются в этом?

Аппараты низкого качества, изготовлены из мягкой стали, она сплошь и рядом прокручивается, отдельные детали выходят из строя. Сочетание стали различных марок приводит к срыву резьбы. Как будто — это неразрешимые вопросы!.. Но даже таких аппаратов в научно-исследовательских институтах и специализированных организациях не хватает. Даже в Ленинградском институте травматологии и ортопедии (вынуждены кустарничать — изготовлять аппараты в собственной мастерской. Нет, право, как-то неловко говорить о том, что Министерства здравоохранения и «Росмедтехника» в течение многих лет демонстрируют свою беспомощность. Или это — сознательная косность?

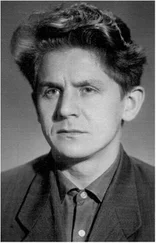

— Ленинград — замечательный город, но я переехал сюда, в Курган. Без Илизарова сегодня двигаться вперед невозможно. — Эту фразу Анатолий Дмитриевич Ли произносит спокойно, без всякой аффектации. Он давно пришел к такому выводу и сейчас безоговорочно относит себя к единомышленникам курганского хирурга.

Невысокий, смуглый и темпераментный, доктор Ли говорит быстро, формулировки его четки и категоричны. Наверное, категоричность и решительность характера помогли ему круто изменить образ жизни, переехать из Ленинграда, одного из красивейших городов мира, в зауральский город. О работах Илизарова он был наслышан еще в пятидесятые годы, а в 1961 году приезжал в Курган по служебной командировке: Ленинградский институт травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена — головной среди подобных в Российской Федерации. В тот раз молодой кандидат наук провел вместе с Гавриилом Абрамовичем две операции, «изнутри», что называется, взглянул на илизаровские дела, почувствовал их неодолимую жизненность и стал его верным приверженцем.

— Я тоже пытался изобрести что-то свое, — замечает Анатолий Дмитриевич, — но убедился, что у Илизарова получается все значительно лучше.

Что ж, это — не фраза, не стремление к самоуничижению, а объективная оценка заслуг Илизарова, уважительное товарищеское отношение к своему коллеге. Наверное, взаимные симпатии в какой-то мере сказались и в том, что в июле 1970 года, когда хирурги встретились на научной конференции в Горьком, Гавриил Абрамович предложил:

— Переезжайте, Анатолий Дмитриевич, в Курган, — улыбнулся лукаво, добавил: — Хороший город, право, хороший. А воздух какой! Только… — он вздохнул сожалеюще: — Ученых у нас только не хватает.

— Подумаю, — неопределенно ответил Анатолий Дмитриевич. Но его раздумья длились недолго — в сентябре того же года доктор медицинских наук Ли приехал в Курган и стал заместителем директора по научной части.

Сила и обаяние ученого Илизарова таковы, что неотвратимо привлекают к нему тех, кто искренне хочет служить самой гуманной среди наук — медицинской. Олег Владимирович Тарушкин тоже работал в Ленинградском институте травматологии и ортопедии. Была, конечно, у него и квартира с удобствами, и докторскую диссертацию он подготовил в родном Питере. Но и он недавно получил в Кургане постоянную прописку, а в институте стал заведовать отделом физиологии и биомеханики.

И есть еще немало добровольцев, готовых завтра же «без страха и сомненья» прибыть в зауральский город, чтобы работать под научным «крылом» Илизарова. Невольно, в связи с этим, вспоминаю создание Сибирского отделения Академии наук СССР. В то время к большим ученым в Сибирь стаями потянулись кандидаты и аспиранты с разных концов Союза, в том числе из Ленинграда и Москвы. Их не пугали сибирские морозы, но привлекала перспектива больших поисков в новом и крупнейшем научном подразделении страны. В Кургане масштабы, конечно, иные, но притягательная сила сродни той же, что влекла в свое время научных работников в Сибирь. Это уж точно!

Читать дальше