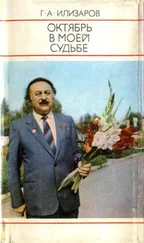

— Мы поняли и приняли все ваши методики, мы приняли на вооружение ваш аппарат, не отнимая у него имени. Разрешите называть его и нашим аппаратом. За полтора года у нас прооперировано более ста больных. У нас бывает очень много зарубежных студентов, и мы всегда с большой гордостью, с большим удовольствием показываем больных, вылеченных аппаратом Илизарова, рассказываем о методе Гавриила Абрамовича.

Помните, как в 1965 году по решению Министерства здравоохранения РСФСР Гавриил Абрамович провел целую серию семинаров, чтобы обучить практических врачей своим методам лечения. Из разных концов страны побывали в Кургане хирурги. Многие из них стали в полном смысле учениками Гавриила Абрамовича. Я употребляю это слово в том плане, что настала пора говорить не только о методах и способах его лечения. Настала пора говорить и о школе Илизарова, о самостоятельном и высокоэффективном научно-практическом направлении в травматологии и ортопедии сегодня. И ученики Г. А. Илизарова — это те, кто впитывает его опыт, овладевает им творчески, целеустремленно накапливает знания, чтобы выйти на большой самостоятельный путь.

«Сердитый» врач из Горького В. Ф. Волков в 1965 году, когда приезжал на семинар к Илизарову, заведовал в своем городе травматологическим отделением больницы № 39. Сейчас он — ассистент кафедры Горьковского медицинского института. Пораженный всем тем, что ему довелось увидеть, услышать, узнать в госпитале у Илизарова (в то время Гавриил Абрамович работал еще в госпитале инвалидов Отечественной войны), он будто иными глазами взглянул на собственную работу и круто изменил свой жизненный курс — решил более углубленно заняться теми вопросами, которые сулили великолепные перспективы. Еще ранее, когда Волков работал в больнице, в обычном травматологическом отделении вылечили около ста пятидесяти больных. В клинике института последние годы применяют илизаровский метод и одним из первых его энтузиастов стал Волков. Больше ста сорока пациентов «прошли через руки» ученых медиков Горьковского мединститута, причем, в основном, это взрослые люди, от 18 до 73 лег. Иными словами, больные того возраста, когда, по общему мнению, кость менее пластична и для ее лечения требуется больше усилий.

Как всякий вдумчивый хирург, Волков не обольщается видимой простотой метода Илизарова.

— Мы хорошо помним каждого больного, который проходил лечение у нас, — говорит Волков. — Помним потому, что трудоемок сам метод лечения. Особенно необходимо тщательное наблюдение, внимательный уход за больным. Они приковывают к себе внимание медицинского персонала на протяжении всего цикла лечения. Упрощенный метод без достаточной подготовки может привести к большому браку.

Сам-то он, как видим, далек от упрощенчества, далек от той суетной «философии», когда специалист действует по формуле: «пришел, увидел, победил». К Волкову, хотя первую тропу проложил известный ныне в стране и за рубежом хирург Илизаров, личные врачебные победы приходили через раздумья, наблюдения, поиски, путем сосредоточенного анализа собственных ошибок. В прошлом году на симпозиуме в Кургане, о котором пойдет речь дальше, горьковский хирург не только выразил полное согласие с методом лечения Г. А. Илизарова, но и поставил перед автором серьезные научные вопросы. Верный своему характеру, прямой и бескомпромиссный, Волков выступал, как говорится, с открытым забралом, аргументируя каждый свой тезис. И в этом, наверное, самый верный признак того, насколько глубоко заинтересованы горьковчане в том, чтобы не было профанации нового метода, в том, чтобы им серьезно и вдумчиво овладевали практические врачи. Очень дельное предложение высказал горьковчанин на Курганском симпозиуме:

— Чтобы определить, насколько широко и плодотворно применяют в стране компрессионно-дистракционный метод, Гавриилу Абрамовичу следовало бы разработать анкету и разослать ее тем хирургам, которые прошли здесь специализацию, выяснить, что они сделали за минувшие годы, каких результатов достигли, какие осложнения приходится им преодолевать.

Справедливое и в общем-то своевременное замечание. Тем более, что с 1969 года клиника Илизарова преобразована в филиал Ленинградского института травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена, а с 1972 года филиал стал самостоятельным институтом. Расширяется фронт научных поисков. Теперь институт, можно сказать, отвечает не только морально, но и организационно за то, что происходит на периферии. Написал это слово, и как-то странно оно прозвучало. Странно, видимо, потому, что и до сих пор иные из медицинских светил считают илизаровский коллектив «периферийным». Ан, видите, как обернулось: на выучку-то едут сюда и, думается, долго еще будут ездить специалисты крупнейших наших научных центров, рядовые врачи — все те, кому по-настоящему дороги успехи этой отрасли хирургии. Но уже сейчас отрадно то, что первые усилия Гавриила Абрамовича обучить практических врачей не пропали даром.

Читать дальше