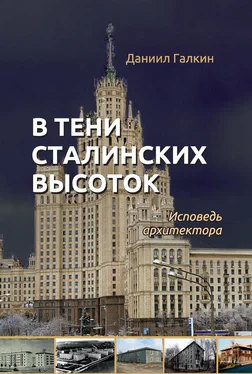

Но все это перекрывалось его фантастической влюбленностью в Ленинград. Перед ним, по принципу магического сказочного Сезама, распахивались врата дворцов, соборов, музеев. Для него не было преград, если даже отдельные творения мирового зодчества были на ремонте или закрыты. Он сумел в короткое время значительно расширить наше понимание превосходных композиционных приемов русского градостроительства прошлого на примере Петербурга.

Именно благодаря Акимову мы получили доступ в архивы, где хранились подлинники царских указов. При Петре I была создана Канцелярия от строений для жесткого регулирования строительства российских городов, и в первую очередь Петербурга. Екатерина II издала указ «О создании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо». Этот указ послужил началом комплексной разработки генеральных планов более трехсот российских городов, включая мою родную Полтаву. В те времена они не имели аналогов в европейском масштабе. В них впервые были заложены принципы регулирования застройки по красным линиям, с гармоничной увязкой этажности и высоты зданий вдоль параллельных и лучеобразно расположенных улиц.

Ближе к вечеру Акимов освобождал нас от своего «всевидящего ока». До полуночи небольшими группами мы прогуливались по городу. В преддверии белых ночей его охватывал «прозрачный сумрак, блеск безлунный». От этого высотные акценты и силуэты архитектурных ансамблей казались еще величественнее и приобретали неповторимый таинственный оттенок. Шпили колокольни Петропавловской крепости и Адмиралтейства, вонзившиеся в небосвод, просматривались как важнейшие градостроительные доминанты и ориентиры. Тихо плескала свои холодные воды о «береговой гранит» главная артерия города – Нева.

В последующие десятилетия мне посчастливилось прогуливаться по набережным многих городов планеты. Но величественная Нева, с ее неповторимым рукотворным окружением и необъятным пространством, до сих пор в моем сердце превосходит все увиденное.

Последние несколько дней мы знакомились с ансамблями загородных резиденций Петродворца (Петергофа), Пушкина (Царского Села), Ломоносова (Ораниенбаума) и Павловска. Поразило высочайшее мастерство зодчих прошлого, сумевших создать пространственную связь дворцов с живописным природным окружением и большим количеством малых архитектурных форм.

Огорчало запущенное состояние ряда уникальных построек. Рубцы, шрамы и увечья войны «щедро» обезобразили их прекрасные фасады. Внутреннее состояние помещений с неповторимыми росписями и лепниной было не менее плачевным. Много сказочного антиквариата и мебели вывезли и расхитили. Восстановительные работы, конечно, велись. Но казалось, что воссоздать первоначальную красоту практически невозможно. Менее заметны были шрамы войны в многострадальном Ленинграде. Но и они встречались на каждом шагу, хотя прошло семь лет с окончания войны.

Бросалось в глаза обилие кафе, ресторанов и столовых. Особенно много забегаловок ютилось в цокольных и полуподвальных помещениях на Невском. За небольшие деньги можно было быстро и вкусно перекусить. Аппетитную выпечку с разнообразной начинкой и лакомства раскупали мгновенно. Мы по-своему определили причину «культуры еды» жителей города. Она, на наш взгляд, была связана с памятью о небывалом голоде в страшные годы осады. Это и породило психологический антипод голоду – «чрево Ленинграда» (по аналогии с романом Э. Золя «Чрево Парижа»).

Накануне возвращения в Москву я разменял свой двадцать шестой год рождения. Акимов вручил мне упаковку акварельных красок «Черная речка». Сокурсники – набор мягких колонковых кистей. По принципу фуршета выпили крепленого красного вина. Закусили мини-бутербродами, аккуратно нарезанными девочками. По пути на вокзал всей ватагой опустошили вкусные прилавки фирменной кондитерской на Невском, чтобы побаловать родных гостинцами.

«Добро пожаловать»… на кладбище

В мастерской Алабяна я перешел на сокращенный график – два дня в неделю. В качестве «рабочей лошадки на подхвате» выполнял любые поручения. К этому времени круг общения с архитектурными мастерскими постепенно расширился. Мне предложили выполнить срочную «показуху» в Государственном институте по проектированию городов – Гипрогоре [63]. Это были планировочные схемы новых рабочих поселков. Руководитель мастерской, известный архитектор Матвеев, подкупал своей доброжелательной интеллигентностью. Его имя – Симон – непривычно сочеталось с чисто русской фамилией. Он имел французские корни, хотя не любил об этом распространяться [64].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Даниил Мордовцев - Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]](/books/20820/daniil-mordovcev-ten-iroda-idealisty-i-realisty-thumb.webp)