Первые художники, побывавшие в Северной Африке, обнаружили цивилизацию, которая почти не испытала влияния западной культуры; ее красочность, экстравагантные одеяния и странные обычаи подарили живописцам множество новых сюжетов, и те с энтузиазмом принялись украшать ими стены парижского Салона. Первое поколение этих художников, которые обрели известность под именем ориенталистов, видело себя в роли наблюдателей и репортеров и запечатлевало в мельчайших деталях разыгрывавшиеся перед ним повседневные сцены. «Я воистину попал в удивительнейшую страну», – писал Делакруа из Танжера в 1832 году. Далее он отмечает яркость света, насыщенность цветовой гаммы, живописность апельсиновых рощ и ритм жизни, совершенно отличный от западного. «Пожалуй, им трудно понять непринужденность, проявляемую европейцами в общении, и то неуемное желание обрести новые идеи, которое заставляет нас вечно странствовать, нигде не задерживаясь подолгу. А если мы достигли предела того, на что способна развитая цивилизация? Во многом они ближе к природе, чем мы. У нас есть наука, но мы заплатили за нее утратой благодати».

Во второй половине XIX века художники из многих уголков Европы устремились в арабские страны. Оттуда они двинулись дальше: в Египет, Святую землю, Сирию, Турцию и даже в Персию. Как утверждал Теофиль Готье, Ближний Восток посягает на статус Италии, признанного места паломничества живописцев: «Здесь они узнают, что такое яркое солнце, изучат свет, найдут самобытных персонажей, оригинальные обычаи, увидят древние библейские сцены». Однако к семидесятым годам XIX века путь из Салона в Сахару сделался уж слишком проторенным. Еще в 1854 году английский художник Томас Седдон писал о Египте: «Эта страна являет нам общество, постепенно разрушающееся, а восточные нравы и обычаи вот-вот исчезнут в жадных волнах готовой поглотить их европейской цивилизации». Перенимая западную культуру, арабский мир в значительной мере утрачивал свою таинственность и призрачное обаяние, а экзотика, воссоздаваемая западными живописцами, становилась все более шаблонной и сентиментальной. Художники все чаще запечатлевали образы арабского мира, стремясь угодить западному вкусу, то есть богатому парижскому или лондонскому буржуа-меценату. Некоторые даже писали ориентальные сцены, не побывав ни в одной арабской стране. А зачем? Они же вполне убедительно воплощали на холсте Древний Рим или Голландию XVII века, хотя никогда их не видели.

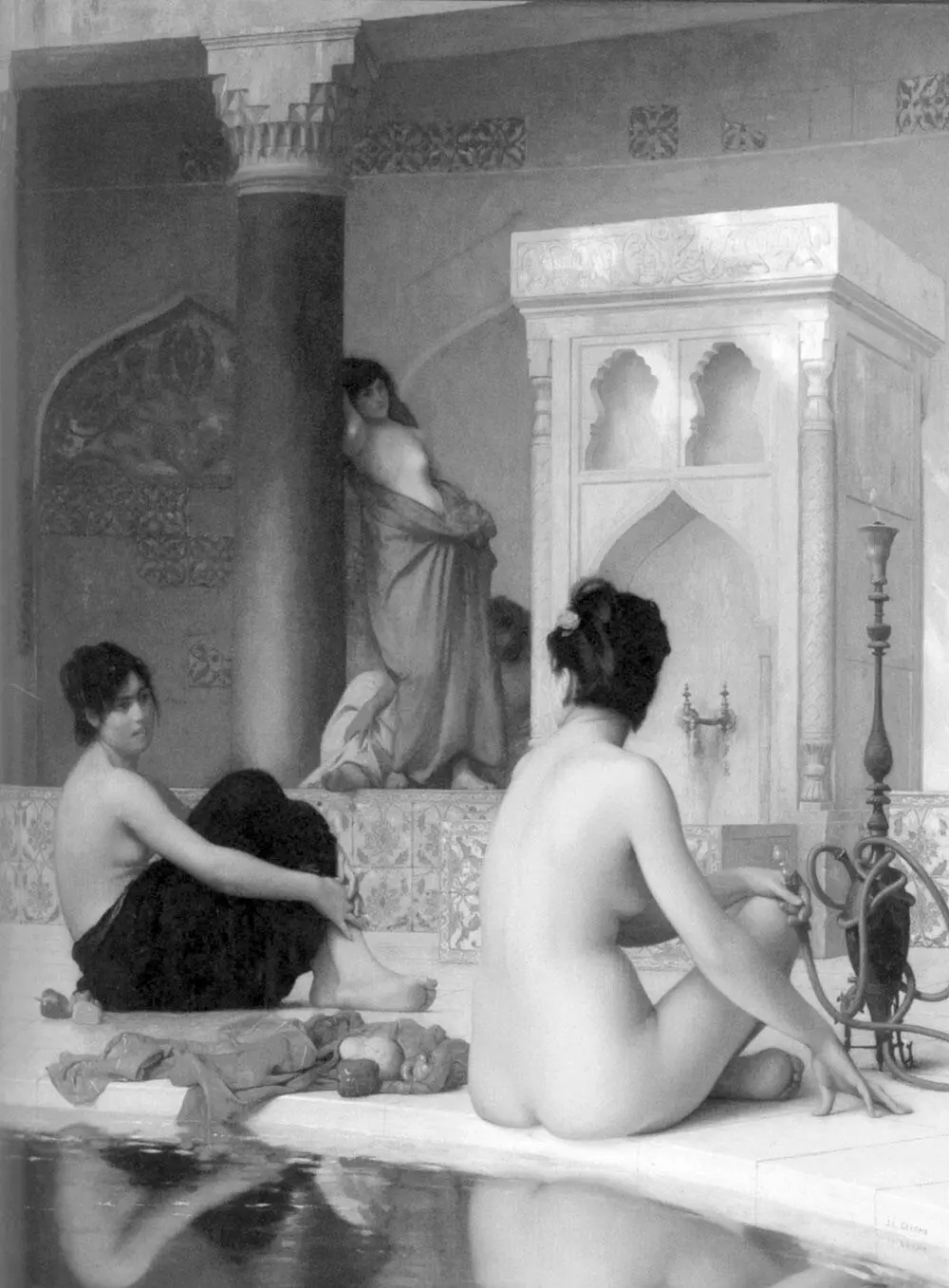

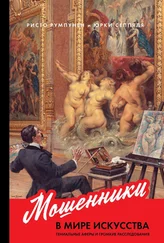

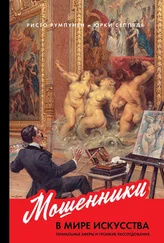

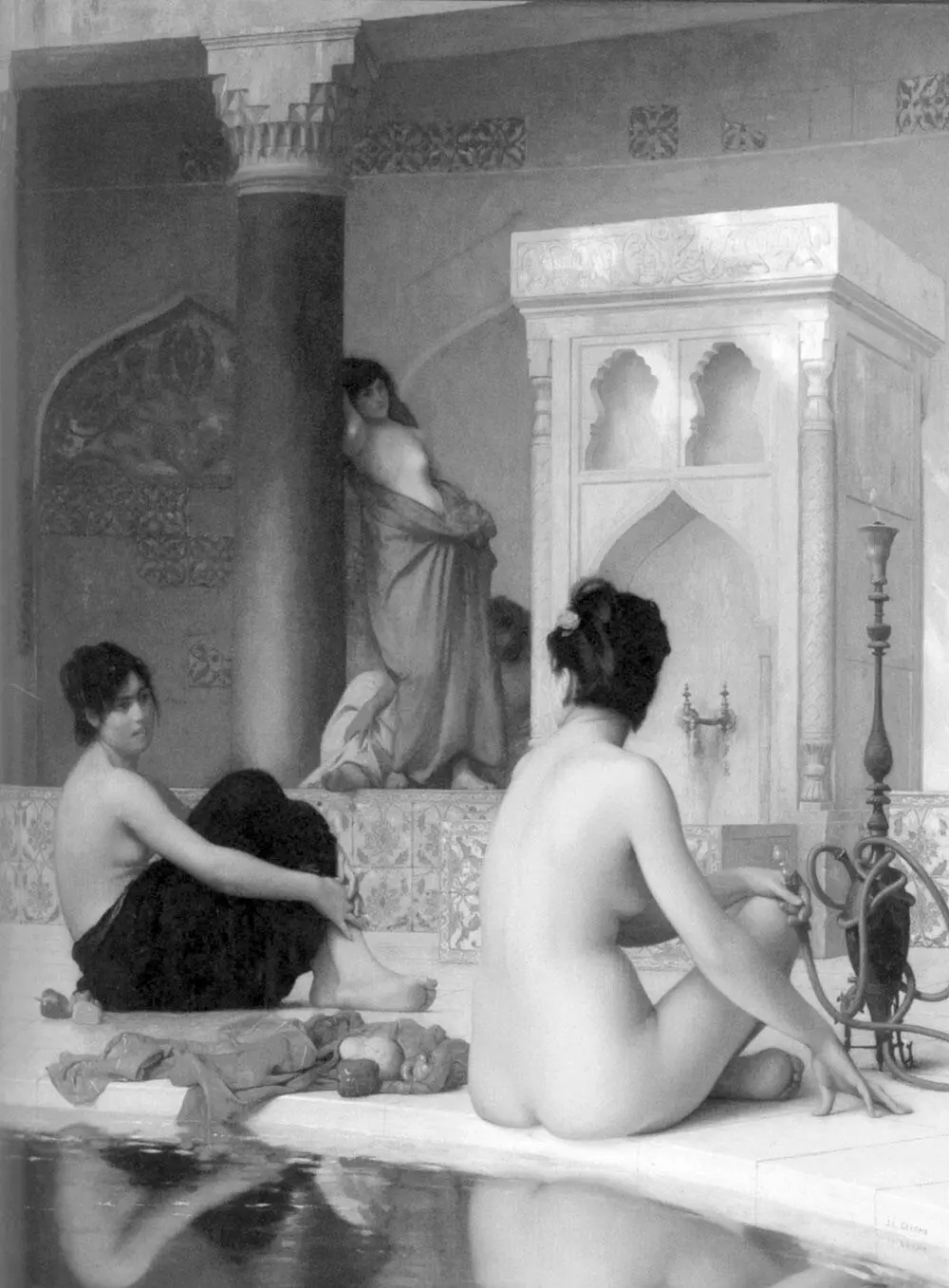

Существовал один ракурс ближневосточной темы, сохранявший свою привлекательность для художников на протяжении всего XIX века. Это были обитательницы гаремов, их прислужницы, невольничьи рынки и бани. Прочитав высказывание Максима дю Кана: «Жители Каира приходят на невольничий рынок за рабыней, как мы на рыбный рынок за палтусом», европейский обыватель мог изобразить праведный ужас и негодование, но в следующий раз, проходя мимо рыбной лавки, испытать подобие легкой зависти. Бани были открыты для женщин днем, одалиски приходили туда в сопровождении рабынь, которым вменялось в обязанность купать, вытирать и массировать их. Сцены подобного массажа вызвали в парижском Салоне эффект разорвавшейся бомбы: очень часто рабыню изображали чернокожей, а одалиску – белоснежной, тщательно, сладострастно выписывая цветовые нюансы черной и белой женской плоти. От обвинений в излишнем эротизме художников надежно защищала экзотическая тема. Не беспокойтесь, уверяли они европейскую публику, это же чужеземцы из далекой-далекой страны; там так принято. Однако чужеземное происхождение нисколько не умаляло натурализма изображаемых девиц, их «физического присутствия» на полотне. Более того, в глазах европейского зрителя они без усилий представали тем более реалистичными, что мусульманкам запрещалось позировать художникам, а значит, большинство запечатленных на холсте дам были европейскими натурщицами, облаченными в подходящие восточные одеяния. К концу столетия арабский гарем делается и вовсе почти неотличимым от парижского будуара. Одалиски, населяющие ориентальные полотна, с их кальянами и томными позами, все более напоминают вполне доступных парижских filles de joie [34], вот только изображены они в несколько более экзотическом антураже. Отсюда – один шаг до романов Элинор Глин, до Рудольфа Валентино в роли арабского шейха, до рекламы восточных сладостей: именно таков был конец ориентализма в XX веке.

Арабская фантазия французского академического художника Жана Луи Жерома (Жан Луи Жером. Одалиски у бассейна. Холст, масло. 1881)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу