В течение многих веков, пока нерегулярные парки и сады существовали за пределами «официальной» части поместий, они не имели идеологического значения, служа в общем утилитарным целям, к которым следует относить и их прогулочные назначения. Только с начала XVIII в., вернее, со второго десятилетия этого века пейзажные парки стали приобретать определенное место в мировоззрении людей, начали противопоставляться как «природа» созданию рук человеческих, человеческой культуре. По существу, появление этого идеологического элемента и было зарождением пейзажного парка. Всякое явление становится частью культуры только с того момента, когда получает идеологическое (и стилистическое) осмысление. Именно поэтому не Италия или перенесенные в Европу внешние впечатления от садов Китая явились родоначальниками пейзажных парков, а идеологическая интерпретация их английским писателем Джозефом Аддисоном.

В 1712 г. Джозеф Аддисон (1672–1719) писал в «Зрителе»: «…произведения искусства приобретают наибольшую значимость тогда, когда они похожи на созданные самой природой, ибо в этом случае сходство не только приятно, но и детали более прекрасны» [239]. В другом месте Аддисон пишет: «Произведения природы более приятны для воображения, чем произведения искусства. Произведения природы тем приятнее, чем они больше походят на произведения искусства. Произведения искусства же тем приятнее, чем больше они походят на природные» [240].

Иными словами, хотя Дж. Аддисон и ставит природу выше искусства, он рекомендует не оставлять ее в естественном состоянии, а перерабатывать, сохраняя впечатление естественности. При этом Аддисон имеет в виду не только дикую природу, но и природу обработанную, а потому рекомендует использовать в садовом искусстве нивы, устраивая среди них прогулочные дорожки и «прибавляя» этим нивам «немного искусства» [241].

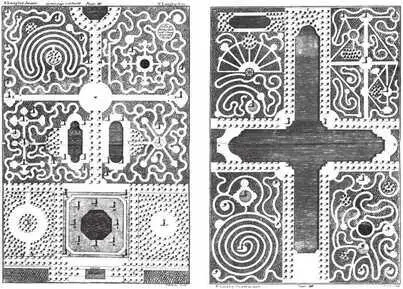

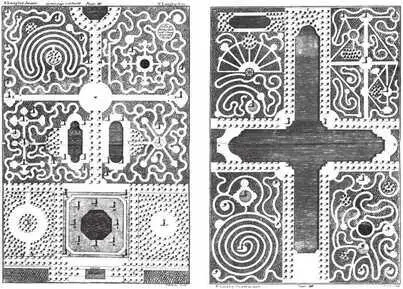

Проекты садов из книги Батти Лангли «Новые принципы садоводства» («New Principles of Gardening…». Лондон, 1728)

И все же природа, а не искусство – главное в садах. Впоследствии Гораций Волпол счел все эти перечисленные выше элементы естественного пейзажа определяющими признаками пейзажных садов. Однако такой же свободный сад, как указывает Эдвард Малинз, описывает и Торквато Тассо в «Армиде» и в «Освобожденном Иерусалиме» [242]. Другой предшественник ландшафтного сада описан в драме Джованни Ардиени «Адам» («L’Adamo», 1617) [243].

Джон Диксон Хант пишет: «…то, что мы считаем „английским садом“, – открытые пространства, озера, и леса, и ручьи – кажется не чем иным, как тщательно ухоженными элементами самого английского пейзажа; возникли они в садовом искусстве весьма постепенно. Было много ступеней в длинном процессе между тем, что Эдмунд Уэллер воспел в „Поэме Сент-Джеймсского парка, впоследствии улучшенного его величеством“ 1661 г., и тем, что художник Гейнсборо изобразил в своих пейзажах Сент-Джеймсского парка в 1783 г.» [244]

Одно общее правило возникновения нового садового стиля следует учитывать: в садах и парках важны не те или иные элементы «зеленой архитектуры», которые часто повторяются [245], появляются под влиянием случайных причин или утилитарных потребностей, а то эстетическое значение, которое они приобретают в недрах того или иного стиля. Стиль диктует интерпретацию отдельных входящих в него элементов, а не сумма элементов создает стиль.

Английский король Карл II (годы царствования: 1660–1685), обнаружив, что его страна при Тюдорах была почти лишена леса, что затрудняло кораблестроение, поощрил написание Джоном Эвелином (John Evelin) его книги «Сильвия» («Sylvia», 1664) в надежде способствовать этим лесонасаждению [246]. В действительности это и произошло, но главным образом потому, что книга Эвелина была воспринята в плане эстетическом и впоследствии стала одной из основ идеи пейзажных парков.

Пейзажные принципы в садовом искусстве провозглашаются уже в самом начале XVIII в. Первое из таких сочинений принадлежит Тимоти Наурсу – автору «Compania Felix» (1700) [247].

Разрушению эстетики регулярного сада послужило и знакомство с китайскими садами – «chinoiserie» («китайщина») во всех формах искусства [248]. Сэр Уильям Темпл (William Temple) уже в 1685 г. в своем произведении «О садах Эпикура» («Upon the Gardens of Epicurus») восхищается нерегулярностью китайских садов, для которой он создал даже особое слово «sharavadgi». Но настоящую атаку против регулярного стиля садов повел Дж. Аддисон в своих статьях в «Зрителе», появившихся в 1711 и 1712 гг.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу