Русская печь

Важным элементом избы была печь. Печи в избах до начала XIX века были глинобитными, и только потом их стали класть из обожженных кирпичей. Мастера-печники, умевшие сложить хорошую печь, очень ценились. Печь не только обогревала жилище. В ней готовили пищу, мылись и даже парились. Речь идет о так называемых русских печах. Но были в городах еще и «голландские» печи, служившие только для отопления.

Может показаться, что курная изба была очень грязной, насквозь пропитанной сажей. Но вот что пишет о такой избе реставратор и исследователь деревянного зодчества Русского Севера А. В. Ополовников: «Курная изба поражает. Прежде всего рушатся… поверхностные представления о том, что в такой избе всегда темно и грязно. Ничего похожего! Полы, гладко обтесанные бревенчатые стены, широкие лавки, печь – все сверкает чистотой… И лишь несколько выше человеческого роста проходит граница, за которой царит чернота закопченных верхних венцов сруба и потолка – блестящая, отливающая синевой, как вороново крыло» [11] Деревянное зодчество. Вып. III. СПб., 2013. С. 280.

. В конце XIX века количество курных изб резко стало сокращаться, но отдельные курные избы можно было встретить вплоть до 30-х годов XX века.

Дом Протковой. Арх. О.И. Бове

С первой половины XIX столетия, особенно после пожара 1812 года, Москва стала застраиваться домами особнякового типа, для одной семьи, часто по образцовым проектам. В таких особняках жили небогатые дворяне, купцы, батюшки и клир окрестных церквей, мещане. В начале XIX века разрешалось строить только одноэтажные деревянные дома. Застройщики всячески пытались обходить этот запрет. Так как высота дома не лимитировалась, второй этаж обычно прятали в объеме одноэтажного дома, устраивая мезонин. Мезонин хорошо прижился в Москве, так как заменил бельведер и позволял любоваться окрестными видами. При сдаче дома внаем наличие мезонина служило дополнительным плюсом и позволяло запрашивать более высокую цену. Об этом свидетельствуют объявления в газетах, где наличие мезонина указывалось особо. Удавалось строить даже трехэтажные дома – с антресолями и мезонином. В домах побогаче у хозяев всегда имелась прислуга, порой многочисленная. Например, у В. И. Баженова, а он не был богачом, было тридцать человек прислуги. В доме среднепоместного дворянина полагалось иметь: камердинера, повара, кучера, форейтора, двух лакеев, истопника, горничную и двух прачек. Вся прислуга, кроме камердинера, который был на особом положении, не имела своих комнат. Спали, как правило, на полу, подстилая войлок, или на сундуках и лавках. Все служебные помещения находились в заглубленном цокольном этаже, непригодном для жилья. Важнейшими помещениями были парадные комнаты, в которых не жили, а принимали гостей. В богатых домах-дворцах, таких как Кусково или Останкино, под парадные комнаты были отведены лучшие помещения. Об этих дворцах, выдающихся памятниках деревянного зодчества, будет рассказано отдельно.

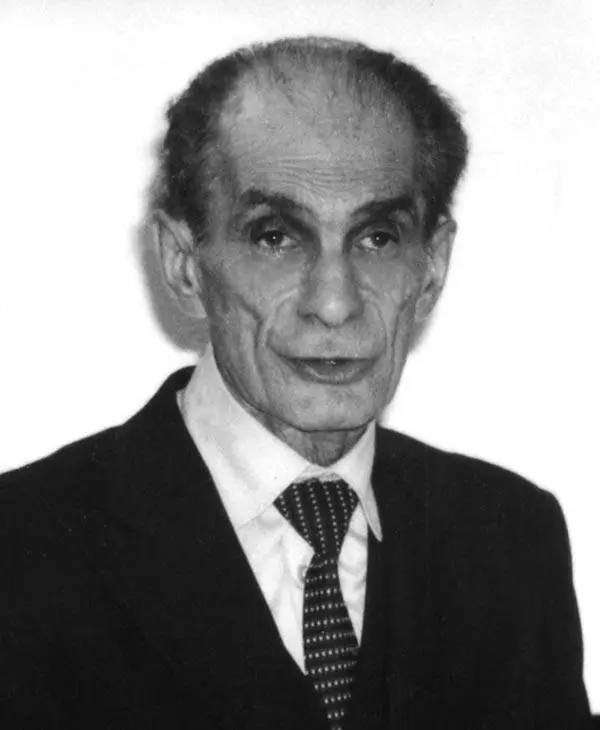

В.Я. Либсон

В Москве «допожарных», то есть построенных до 1812 года, деревянных домов остались буквально единицы. Еще в 1980 году известный московский реставратор Владимир Яковлевич Либсон говорил, что таких домов сохранилось менее десяти. Сколько их осталось сегодня, я сказать не берусь. Об одном из таких чудом уцелевших московских старожилов будет рассказано в этой книге.

В конце XIX – начале XX века возникали деревянные дома, которые строили для себя богатые московские оригиналы или художники. Таких домов не много, и о некоторых из них, например о Погодинской избе или о доме В. М. Васнецова, постараемся рассказать. О сохранившихся в Москве памятниках деревянного зодчества разных эпох в книге будет говориться на конкретных примерах. О каждом таком здании и людях, в нем проживавших, будет рассказано отдельно.

Деревянное строительство на Руси издревле велось по артельному принципу. Будущий застройщик начинал с того, что находил и нанимал для работы артель. Это был решающий момент при начале возведения дома или церкви. Артели были специализированные – плотники, каменщики, кровельщики, печники… Универсальных артелей не существовало, что легко объяснимо. Например, в артели, где были бы и плотники, и кровельщики, последним нечего было бы делать, пока ставился сруб дома. Такого артель позволить себе не могла. На Руси с древних времен и до конца XIX века каждый крестьянин умел обращаться с топором и другим плотницким инструментом и выполнять все домашние работы по дереву. Но это относится к работе по собственному хозяйству. Для строительства различных домов «по найму», как и во всяком большом деле, были нужны плотники-профессионалы. Они объединялись в плотницкие артели: для мастеров это был способ существования и зарабатывания денег на содержание семьи. Обычно артель переходила из деревни в деревню, предлагая свои услуги. В больших городах были особые места, где разные артели собирались и подрядчики могли выбирать нужную артель. В Москве, например, таким местом была площадь Хитрова рынка, где артели ждали нанимателей под специально построенным навесом. Эту ситуацию описал Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи»: «На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу» [12] Гиляровский В. А. Москва и москвичи. СПб., 2010. С. 42.

. Каждый строительный сезон «…слаженные, сработавшиеся артели плотников, столяров, каменщиков, штукатуров, маляров с весны до осени наводняли уездные и губернские города, Москву и Петербург, предлагая свои услуги. В городах обычно подряжали артели мастеров и для работы в усадьбах… Эти артели состояли из людей разного возраста, но пришедших из одной местности и объединенных родством или многолетним соседством. Обычно они владели какой-то одной строительной специальностью… За другую, не свою строительную работу они брались только в том случае, когда не удавалось взять подряд на работу, которую они хорошо знали, ибо хорошая репутация была для них залогом получения подряда в будущем сезоне» [13] Курс истории русской архитектуры, часть I. Петроград, 1916. С. 9.

.

Читать дальше