Самые ранние сохранившиеся деревянные памятники жилой архитектуры в Москве относятся к XVIII столетию. Объясняется это главным образом частыми пожарами. Они «пожирали» иногда целые районы города. Один из первых больших пожаров, когда выгорел Кремль, случился 3 мая 1331 года. А в 1365 году в деревянной церкви Всех Святых от свечи начался пожар, уничтоживший не только жилые дома, но и дубовые стены и башни Кремля, построенного Иваном Калитой. В летописи этот пожар назван Всехсвятским. После Всехсвятского пожара, зимой 1366 года, Дмитрий Донской начал строительство стен и башен Кремля из белого камня. В XV веке в Москве произошло шестнадцать больших пожаров, когда город выгорал полностью, а в 1493 году Москва горела дважды. Историки подсчитали, что за четыре с половиной столетия Москва тринадцать раз выгорала дотла и около ста раз частями. Только при Иване III, в 1493 году, появились первые противопожарные правила, а спустя полтора столетия – должность «объезжего головы», который должен был контролировать их соблюдение. Люди, специально поджигавшие дом, так называемые «зажигальщики», карались смертной казнью. Царь Алексей Михайлович в грамоте от 1668 года повелел: «Будет загорится в Кремле городе, в котором месте ни будь, и в тую пору бить во все три набата в оба края по скору…» С тех пор о пожаре стали извещать колокольным звоном. Количество пожаров стало сокращаться с началом производства обожженного кирпича и с появлением ручных пожарных насосов.

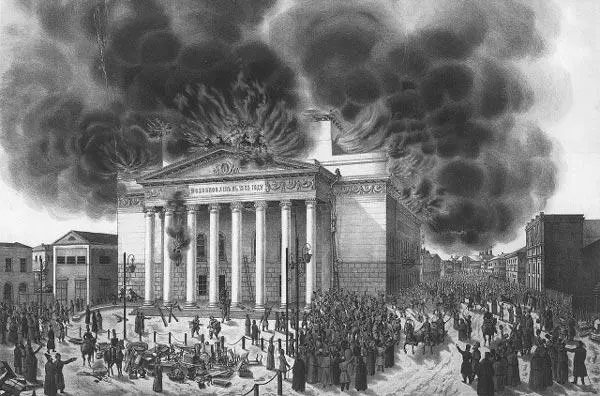

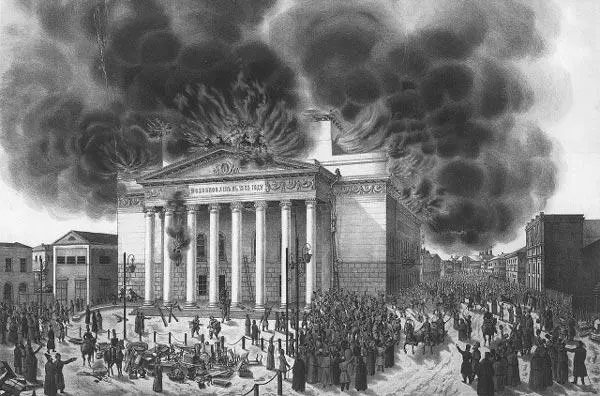

Пожар Большого театра, 1853 г.

Большие пожары случались и позже, и не только в Москве. 17 декабря 1838 года полностью сгорел Зимний дворец в Петербурге. Николай I лично руководил его тушением и спасением художественных ценностей, которые складывали вокруг Александровской колонны. А спустя пятнадцать лет в Москве сгорел незадолго до того восстановленный Большой театр. В пожаре погибли семь человек, убыток составил огромную сумму – восемь миллионов рублей.

О реальном характере древнего жилища сегодня можно говорить лишь предположительно, но его изучение возможно. «Образ дома создавался на основе представлений жителей о доме и семье, о традициях и религиозных воззрениях. Неизменность этого образа, его консерватизм особенно заметны при изучении как сельского, так и городского деревянного русского жилища» [5] Анисимова И. И., Гурьянова А. Э. Традиционное русское жилище. М., 2015. С. 9

.

Ситуация с деревянным строительством на Севере была особая. «Деревянное зодчество Русского Севера – суверенный мир, как бы выпавший из времени. Внешние влияния на него были минимальными. Он рос и формировался по собственным законам» [6] Деревянное зодчество. Вып. III. М.; СПб., 2013. С. 281.

.

Историк деревянного зодчества И. Н. Шургин, вспоминая свои поездки вместе с реставратором Б. П. Зайцевым, связанные с обследованием деревянных церквей Подмосковья, пишет, что «…мы тогда никак не думали, что большинство из них исчезнет еще при нашей жизни» [7] Там же. С. 354.

.

В Москве, в пределах Белого города, деревянных храмов почти не осталось уже к концу XVII века. Периодическая активизация строительства деревянных церквей была связана с частыми эпидемиями. В 1771 году, например, во время эпидемии чумы очень быстро построили шесть деревянных церквей на московских кладбищах. «Последним построенным до пожара 1812 года храмом стала Введенская церковь за Салтыковским мостом. После ее постройки к дереву как материалу для строительства храмов не возвращались до второй половины XIX века» [8] Там же. С. 182.

.

Остановимся подробнее на жилище небогатого человека и его семьи, в том числе в допожарной Москве. И в городе, и на селе это была бревенчатая изба. Бросается в глаза разительное отличие между скромными избами Центральной России и монументальными, большими домами деревень Русского Севера. Причина, в частности, в том, что на Севере не было крепостного права. Быт помещичьего крепостного крестьянина среднерусской полосы был очень тяжел. «Жизнь крепостного крестьянина была заполнена тяжелым изнурительным трудом. Бесправие, нищета, забитость, неграмотность сформировали тип крестьянина, который описали многие литераторы России… Свободных дней у помещичьего крепостного было два в неделю. В остальные дни он трудился на господина» [9] Анисимова Н. И., Гурьянова А. Э. Традиционное русское жилище. М., 2015. С. 56.

.

Читать дальше