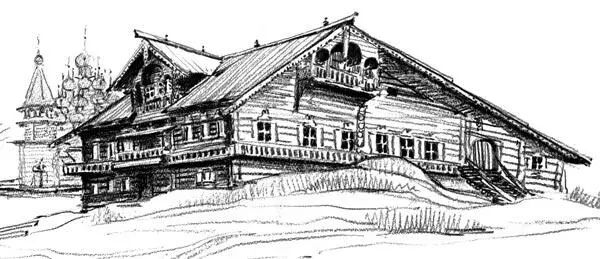

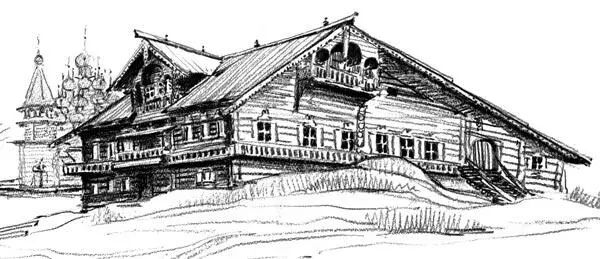

Крестьянский дом в Кижах. Рисунок В.В. Алексашиной

Крестьянская изба в Симбирской губ. Фото 1900-х гг.

Внутренний вид крестьянской избы

Изба – очень консервативный вид жилища. Быт людей, живших в избах, не менялся на протяжении столетий. Но было бы неверно думать, что изба не эволюционировала и оставалась в неизменном виде. Отличие хорошо видно при сравнении бедного народного жилища начала XVIII века и домов более позднего времени. Раньше большинство изб были курными, то есть топились «по-черному». До 1700 года поголовно все беднейшее население не только деревень, но и городов жило в таких избах. Но в течение XVIII–XIX веков количество «черных» изб неуклонно уменьшалось, и к середине XIX столетия их оставалось не более 20–30 %. В Москве в 1722 году появилась особая инструкция. В пункте 9 этой инструкции предписывалось во всех городских «черных» избах сделать трубы и впредь строительство «черных» изб запретить. В «черных» избах не только отсутствовала труба для отвода дыма, но и были земляные полы. Редко когда в таких домах полы были дощатые, и у современного человека это вызывает удивление. В своей книге исследователь архитектуры Л. В. Тыдман пишет: «Современному человеку трудно понять, почему семья, в которой есть мужчины, владеющие плотничьим мастерством, не могла обзавестись дощатыми полами и белой избой. Во-первых, помещичьему крестьянину не безопасно было выделяться каким-либо признаком зажиточности – это могло вызвать увеличение оброка. Другая причина – боязнь осуждения со стороны односельчан» [10] Тыдман Л. В. Изба. Дом. Дворец. М., 2000. С. 14.

. Тут имеется в виду общераспространенное в деревне и существующее до сих пор чувство зависти к более трудолюбивому и удачливому соседу. Зависть часто приводила к поджогам, которые становились для крестьянина непоправимой катастрофой. Именно зависть является одной из причин того, что в современной деревне частное фермерское хозяйство не может укорениться. Однако вернемся в далекое прошлое. Полы в избах до начала XVII столетия продолжали оставаться земляными.

Количество курных изб стало сокращаться только после отмены крепостного права в 1861 году. На изображениях Москвы того времени еще можно увидеть рядом с дворцами обычные деревенские избы. Что же представляла собой, не вдаваясь в детали, курная, или «черная», изба? Площадь бедной избы составляла приблизительно 15–20 м 2, что диктовалось длиной бревна. Такая простейшая ячейка называется клетью. Часто клети соединялись, образуя избу большего размера. Клеть также по мере надобности могла быть разделена на отдельные ячейки – комнаты – продольной и поперечными стенами. Затем, когда семья увеличивалась, к первоначальной клети прирубали другие. Деревянное зодчество сродни живому организму, поэтому сравнение биологического и архитектурного формообразования представляется вполне допустимым. Если в основе развития живого организма лежит клетка, то в деревянной архитектуре это клеть. Клети хорошо видны на плане дворца Алексея Михайловича в Коломенском, который напоминает клетки живого организма под микроскопом.

Волоковое окно

Крыша городской избы чаще всего была плоской. Она состояла из одинаковых, плотно пригнанных друг к другу бревен, поверх которых укладывали доски. По доскам, в качестве гидроизоляции, клали внахлест березовую кору, которая практически не поддается гниению. Поверх всего укладывали дерн. Скатные кровли появились несколько позже. Основным видом покрытия избы в деревнях были соломенные крыши. Из Москвы, Петербурга и губернских городов их удалось убрать ввиду большой пожароопасности.

В первой четверти XIX века научились изготавливать листовое железо, которое получило широкое распространение в больших городах, в том числе и в Москве. Хотя оно было очень дорогим, все домовладельцы, кто мог это себе позволить, стали крыть свои дома листовым кровельным железом. Окна в избах, топившихся «по-черному», были волоковые, небольшого размера. Такие окна прорезали между двух горизонтальных бревен и закрывали доской-задвижкой. Высота окна не превышала толщины бревна, а ширина была не больше полуторного размера высоты. Затягивали их бычьим пузырем, тонкой телячьей кожей. Очевидно, что дневного света такие окна почти не пропускали. Реже закрывали окна слюдой. Дым из топившейся «по-черному» печи выходил через дверь и волоковые окна. В 1727 году волоковые окна в Москве были запрещены особым указом.

Читать дальше