1 ...6 7 8 10 11 12 ...81

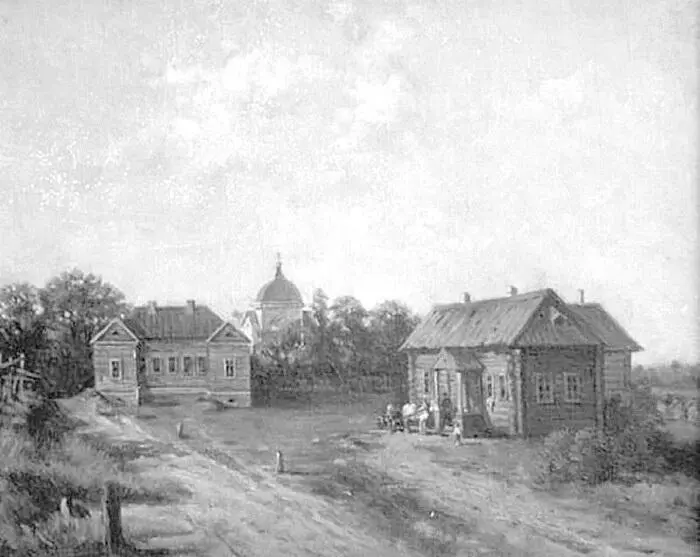

Тарханы

Семейная жизнь бабушки Лермонтова сложилась неудачно. В десяти верстах от Тархан, в селе Онучино находилось имение помещика Мансырева, к жене которого М.В. Арсеньев воспылал непреодолимой страстью. Муж ее долго был в отъезде за границей, а когда стало известно о его возвращении, М.В. Арсеньев отравился. Это случилось в ночь с 1 на 2 января 1810 года у рождественской елки, после домашнего спектакля, в котором Михаил Васильевич исполнял роль могильщика в трагедии Шекспира «Гамлет». На время похорон Елизавета Алексеевна вместе с четырнадцатилетней дочерью Марией уехала в Пензу. М.В. Арсеньев похоронен в семейном склепе в Тарханах. На его памятнике написано: «М.В. Арсеньев скончался 2 января 1810 года, родился 1768 года, 8 ноября».

Когда произносится фамилия Столыпин, то прежде всего в памяти возникает образ Петра Аркадьевича Столыпина (1862–1911), того самого Столыпина, который был премьер-министром России, а также умным и талантливым реформатором, много полезного сделавшим на благо своей страны. Дед премьера П.А. Столыпина Дмитрий Алексеевич Столыпин (1785–1826) приходился родным братом Елизавете Алексеевне, бабушке Лермонтова.

Чрезвычайно разветвленный род Столыпиных связан с Лермонтовым либо близким родственным знакомством, либо воспоминаниями о поэте, либо представители этого рода были вдохновителями его творчества. Назову вначале здесь Алексея Емель яновича Столыпина (1744–1817), весьма состоятельного прадеда Лермонтова и родного отца Е.А. Арсеньевой. Пензенский губернский предводитель дворянства, он учился в Московском университете и сумел дать сыновьям своим отличное образование. Это был высококультурный человек. Достаточно сказать, что Алексею Емельяновичу принадлежал один из лучших крепостных театров России. Женою его была москвичка Мария Афанасьевна, урожденная Мещеринова.

Общепризнанным главою рода Столыпиных являлся Афанасий Алексеевич Столыпин (1788–1866), младший брат Е.А. Арсеньевой. Лермонтов его особенно любил и называл дядюшкой. Поэт заслушивался его рассказами о Бородинском сражении и именно в этих рассказах почерпнул вдохновение к созданию своего поэтического шедевра «Бородино» (1837). То был отставной офицер-артиллерист, отсюда, из его военной профессии, – всем известные стихи: «Прилег вздремнуть я у лафета» , или «Забил заряд я в пушку туго», или «Чуть утро осветило пушки». В стихотворении Лермонтова рассказ ведет старый солдат, но этот рассказ поэт услышал из уст своего дяди Афанасия Алексеевича Столыпина, и к нему, дяде Столыпину, обращены слова поэта, открывающие хрестоматийное лермонтовское «Бородино»:

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

– Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри – не вы!

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля…

Не будь на то Господня воля,

Не отдали б Москвы!

Образ отважного полковника тоже пришел в стихотворение «Бородино» из рассказа дядюшки Афанасия Алексеевича:

Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам…

Да, жаль его: сражен булатом,

Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята! не Москва ль за нами?

Умремте ж под Москвой,

Как наши братья умирали!»

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

За проявленный на Бородинском поле личный героизм дядя Лермонтова Афанасий Алексеевич был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». Выйдя в отставку в 1817 году, он жил в своем имении Лесная Нееловка, на зиму переезжая в Саратов, и часто приезжал в Москву и Петербург. С 1832 года находился на посту саратовского предводителя дворянства. Его ценили как умного и веселого собеседника, радушного и гостеприимного хозяина, любителя литературы. Он был очень привязан к Лермонтову и, высоко оценивая его поэзию, не однажды хлопотал за него перед шефом жандармов Дубельтом. Поэт часто приходил к дяде в гости в его гостеприимный московский дом, бывал у него также в Петербурге, Нееловке и в Саратове.

К сожалению, письма Лермонтова к Афанасию Алексеевичу 1830-х годов не сохранились, но имя его упоминается в письмах поэта к другим адресатам 1837 и 1838 годов. Так, в письме к своему родственнику, служившему на Кавказе под началом А.П. Ермолова, генерал-майору Павлу Ивановичу Петрову (1790–1871) из Петербурга от 1 февраля 1838 года Лермонтов пишет:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу