Это гениальное стихотворение тронуло сердце и положено на музыку более чем тридцатью знаменитыми композиторами; в их числе – А. Варламов, А. Рубинштейн, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Э. Направник, А. Гречанинов.

Остается только гадать, какую именно песню певала трехлетнему Мише его юная и так рано умершая мама Мария Михайловна. «Небо полуночи» – это, конечно, северное небо, небо Москвы. Летящий ангел – это материнский образ, это та же безмерно любящая мама, вложившая всю свою душу в уста будущего сына-поэта. Мать несет в своих объятиях новорожденного сына; ангел несет душу младую с небес на землю – «для мира печали и слез». Самое главное, что песня ангела осталась «в душе молодой», осталась без слов, но чудесной ангельской мелодией. Слова потом придаст мелодии сам поэт. В одном ошибся Лермонтов – это в долгом томлении души, оставленной ангелом на земле, среди ее скучных песен. Даже по земным меркам (26 лет!) томление это было кратким, но в то же время – вечным, в бессмертных созданиях поэта.

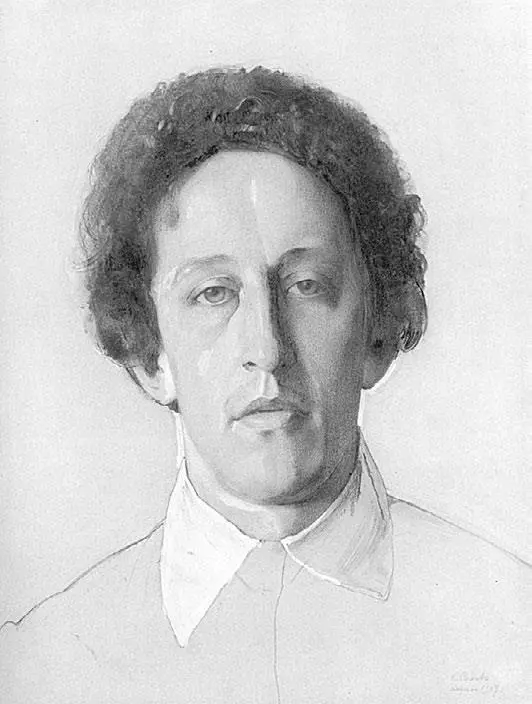

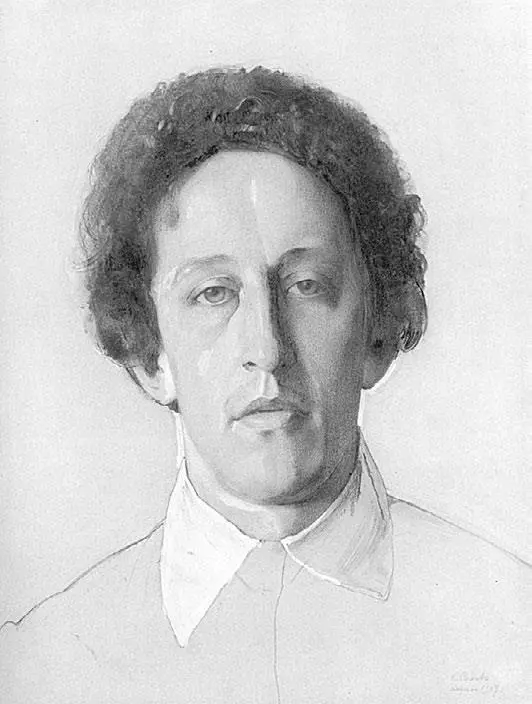

Михаил Юрьевич Лермонтов в раннем детстве.

Портрет неизвестного художника

«Лермонтовская энциклопедия» отмечает: «Род Арсеньевых в России берет свое начало в 1389 году, когда к великому князю Владимирскому и Московскому Дмитрию Донскому из Золотой Орды перешел на службу Аслан Мурза Челебей (наряду с др. представителями татарской знати). Челебей принял православную христианскую веру и получил имя Прокопий. По родословной легенде, «сам великий князь был его восприемником и выдал за него дочь своего ближнего человека Житова – Марию»… У Прокопия было три сына – Арсений, Яков и Лев. Старший сын Арсений (Юсуп) является родоначальником Арсеньевых. Из рода Арсеньевых вышли крупные государственные и военные деятели России».

Так, известен Василий Еремеевич Арсеньев, бригадир (воинский чин между полковником и генералом), прапрадед М.Ю. Лермонтова. В исторических записках упоминается также Николай Иванович Арсеньев (1760–1830), курляндский губернатор.

Портрет Александра Блока.

Художник К.А. Сомов

Александр Блок (1880–1921) очень верно заметил в своей поэме «Возмездие»: «Дворяне – все родня друг другу». Можно проследить любопытную связь рода М.Ю. Лермонтова и родословие А.А. Блока. Прадед А.А. Блока – известный ученый, естествоиспытатель и путешественник Г.С. Карелин (1801–1872). У него было четыре дочери, младшая из которых Елизавета Григорьевна приходилась Блоку родной бабушкой, а вот ее сестра Александра Григорьевна вышла замуж за инженера Михаила Ильича Коваленского. Их дочь Надежда Михайловна Коваленская, внучка Г.С. Карелина, была замужем вторым браком за Александром Александровичем Арсеньевым (1756–1844), воспитателем великих князей Александра и Константина Павловичей, а главное, имеющим непосредственное отношение к родословной М.Ю. Лермонтова. Кстати сказать, прадед Блока Григорий Силыч Карелин и Ю.П. Лермонтов, отец поэта, оба в начале XIX века окончили Первый кадетский корпус в Петербурге и были выпущены из него в чине прапорщиков.

Александр Блок родился в Петербурге, но как поэт – в Москве. Его первый сборник стихотворений «Стихи о Прекрасной Даме» вышел в Москве в 1904 году. Примерно в те же годы Блок обращается к творчеству Лермонтова, и слова Блока о Лермонтове звучат справедливо и в наши дни: «Почвы для исследования Лермонтова нет – биография нищенская…» И это утверждение – правда и на сегодня, несмотря на то что с момента написания этих строк прошел целый век, несмотря на то что открылись музеи поэта, изданы монографии о нем. Дело, вероятно, в том, что Лермонтов пришел на землю, в Россию, в Москву с некой тайной, загадочным шифром, разгадать который мы не в силах. Обратимся к статье Александра Блока, написанной в 1906 году:

«Лермонтов – писатель, которому не посчастливилось ни в количестве монографий, ни в истинной любви потомства: исследователи немножко дичатся Лермонтова, он многим не по зубам; для «большой публики» Лермонтов долгое время был (отчасти и есть) только крутящим усы армейским слагателем страстных романсов. «Свинец в груди и жажда мести» принимались как девиз плохонького бретерства и «армейщины» дурного тона. На это есть свои глубокие причины, и одна из них в том, что Лермонтов, рассматриваемый сквозь известные очки, почти весь может быть понят именно так , не иначе».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу