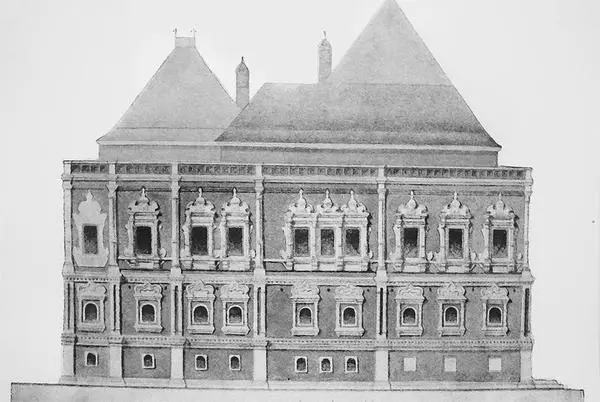

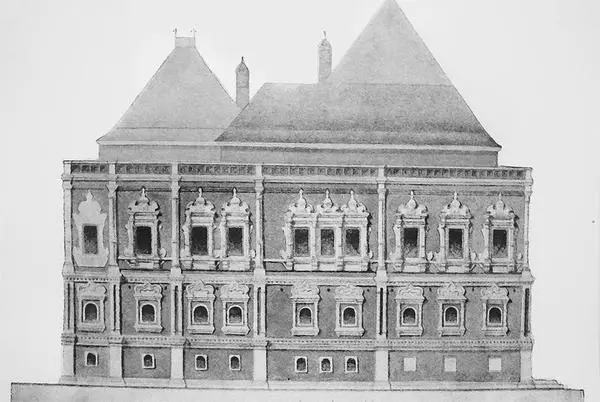

Соперничал с великолепным голицынским дворцом соседний дом бояр Троекуровых, единственный дошедший до нас остаток большого живописного ансамбля, созданного в XVI–XVII вв. на берегу Неглинной напротив Китай-города.

Владельцы его были родовитыми Рюриковичами, а основателем рода считался князь Ярославский Михаил, по прозвищу Троекур. Самым известным из рода Троекуровых был князь Иван Борисович, чье имя часто встречается в описаниях событий в 1689 г. — борьбы царевны Софьи и ее сводного брата Петра, Милославских и Нарышкиных. Троекуров пристал к последним, и именно он объявил Софье, поехавшей к Троице-Сергиевой лавре, где укрылся царь Петр, чтобы она в монастырь не являлась, а если ослушается, то с ней будет поступлено «нечестно» (то есть не будет соблюдена честь ее, как члена царствующего дома. — Авт .). Пришлось царевне возвращаться в Москву, куда через некоторое время прибыл тот же Троекуров с приказом идти ей в монастырь. После падения Софьи Ивана Борисовича назначили главой Стрелецкого приказа.

Палаты бояр Троекуровых

Так как сын его, любимец Петра I Федор Троекуров, погиб молодым под Азовом, двор перешел к внуку Андрею, за которым он числился по переписным книгам Москвы 1738–1742 гг. Вдова его Екатерина Григорьевна вышла замуж за Никиту Федоровича Соковнина, за которым дом был в 1760-х гг. Это тот Соковнин, который, несмотря на близость к кружку Артемия Волынского, обвиненного в измене и при Анне Иоанновне казненного, отделался довольно легко: был не казнен, а сослан, но через год, с воцарением Елизаветы Петровны, возвращен из ссылки и пожалован чином генерал-майора. Умер Соковнин в 1770 г. уже генерал-аншефом.

В пожар 1812 г. старинные палаты сильно обгорели и частично разрушились. Их подправили, но во время ремонта не старались сохранить подлинную декоративную обработку — сбивали красивые наличники и растесывали окна. С 1816 по 1917 г. дом принадлежал Московскому мещанскому обществу, управлявшему одним из городских сословий — мещанами (это слово заимствовано из польского языка и означает «горожанин»). Оно сдавало его внаем под самые разнообразные надобности. Так, например, здесь помещалась гостиница «Лондон», в которой часто останавливались приезжавшие из деревень на своих лошадях помещики, а позднее во дворе гостиницы обычно стояли извозчики.

В 1920-х гг. реставратор П. Д. Барановский исследовал это здание и доказал, что палаты сохранились, но он, однако, не успел приступить к их восстановлению — тогда только выделили краской места, которые можно было бы восстановить в древнем виде. Вернулись к палатам в 1952 г. После археологических работ, исследования памятника в натуре, обмеров выяснилось, что основан он был не в XVII в., а в XVI в., и ранее принятая дата — 1691–1696 гг. — относится к надстройке третьего этажа и общей переделке всего дома боярином И. Б. Троекуровым. Здание складывалось постепенно, на протяжении многих десятков лет. В основании его находятся постройки XVI в., которые расширялись и изменялись и к которым по мере надобности пристраивались новые. Во время реставрации обнаружили гульбище, проходящее на уровне третьего этажа, бывшее, возможно, распространенной особенностью богатых домов.

Троекуровские палаты были спасены, в них в советское время помещался музыкальный музей до переезда его в новое, специально построенное помещение на улице Фадеева. Теперь же палаты полностью закрыты, и в них невозможно не то что войти, но и подойти близко, так как они находятся в закрытом дворе Государственной думы. Посмотреть издали на них можно с Георгиевского переулка.

В 1932 г. приступили к сносу зданий по обеим сторонам Охотного Ряда: на южной для постройки гостиницы Моссовета и на северной для так называемого дома СНК.

СНК — это правительство, или Совет народных комиссаров. Решение о строительстве здания для него приняли 2 августа 1933 г., и в декабре 1935 г., то есть через два с половиной года, оно было закончено. И неудивительно, что так быстро: ведь строил его инженерно-строительный отдел НКВД, Народного комиссариата внутренних дел. Автором проекта был А. Я. Лангман, создавший для этой организации еще несколько строений. Правда, ему еще кое-кто помогал: советы специалистов в далекой от архитектуры области оказались чрезвычайно ценными. Оказывается, «товарищи В. М. Молотов и Л. М. Каганович… дали ряд важных указаний, способствовавших созданию и улучшению образа советского административного здания». Вот на основании советов одного недоучившегося студента, тогда председателя Совета народных комиссаров, и другого, выучившегося на сапожника, тогда первого секретаря городского комитета коммунистической партии, и было воздвигнуто это сооружение. Как писал сам автор, «надо было во внешнем выражении здания добиться характерных черт, присущих нашей действительности, — величественной простоты и монументальности; необходимо было найти путь к социалистическому реализму». Такой же внушающей страх монументальностью обладает другое произведение этого же автора — здание НКВД в Фуркасовском переулке.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу