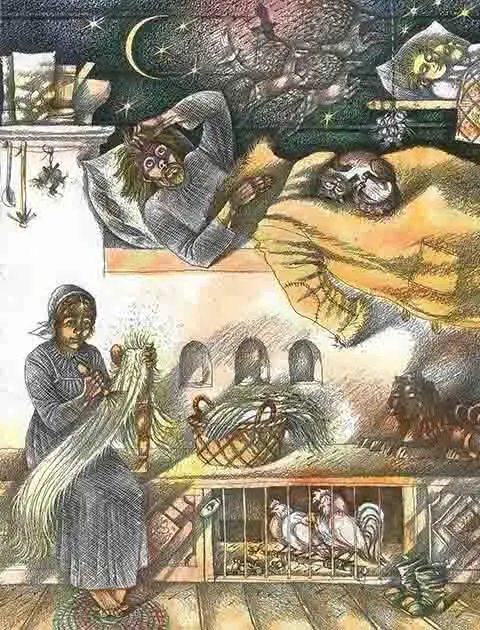

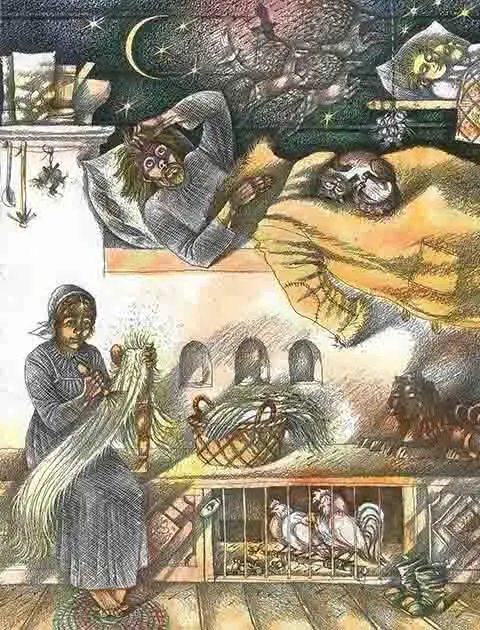

Проснулся Михаил, весь в поту лежит и по избе глазами шарит. Хорошо все видать. Тут полати, и на них сын и дочь спят. Тут жена у печки сидит, согнулась у каганца, лен теребит. На залавке чернеют модели новых поделок, приказчиков наряд: для господского дворца в самом Петербурге вылепить и отлить два чудища-льва, диковинных зверя с человечьим обличьем.

Не по душе эти поделки мастерку.

«То ли дело отлить коней на скаку. Как живые, они бы стали возле дворца», — думает Михаил, но не силен он пересилить своей думой хозяйскую прихоть.

Лежал-лежал Михаил так, думал и вдруг его взгляд на старые сапожишки сына упал. У порога они стояли. Низенькие, с петельками и заплатами на боках. Защемило сердце у Михаила, глядя на сапожишки.

Вся его горестная жизнь ровно в этих сапожишках вызвездилась, с ее нуждой, горем и болезнями. Закипело сердце у Михаила, и подумал он: «Погоди, Васятка, — так сына звали, — увековечу я нашу жизнь, всю ее в твоем сапожишке покажу».

И показал.

Когда оздоровел, говорят, первым делом за сапожишко чугунный принялся. Отлил такой, как настоящий Васяткин сапожок. Низенький, весь в складочках, морщинках от долгой службы. Широконосый с тремя петельками: одна позади и двумя по бокам. Двумя здоровенными заплатками — одна на носке, а другая на голенище. Хорошо их видать, ведь отец сам их латал. Носок сапожка кверху поднялся, ну все как есть, и вправду, на сапоге.

Любовались люди поделкой, сразу признав Васяткин сапожок. Только приказчику не поглянулась. Кричать поднялся на Михаила, как увидал поделку. Дескать, что это за работа — насмешка одна! Увидят господа — борони Бог! Разве дозволено с простого сапога украшение отливать, хоть и сделана она руками, как полагается?

Шумел, кричал приказчик за сапожок и строго-настрого запретил чугун на безделушки переводить, не поняв так всей красоты поделки, которая в точности все передала.

Думал Михаил отлить поделки о живых людях: как сено мужики из леса возят, как лихая тройка скачет по полю зимой, а за ней бегут вдогонку волки — уж совсем настигают. Только так и не довелось ему «лбом камень прошибить», любимые поделки сделать. Не хотел под плеть ложиться, да и сиротами сынов оставлять.

Много лет спустя его племянник, тоже Василий, когда уж в силу входил как мастер по чугуну, вынул из горки чугунный сапожок и задумался. Понял, какая думка была у дяди, когда тот лепил сапожишко. Понял и в цех взял поделку. Как есть повторил из чугуна сапожок и отдал его людям.

Не только поколения Торокиных и его внуков, но и умельцы Каслей Широковы и Вихляевы, Глуховы и Гилевы — все, все сумели правду про свою жизнь через чугун рассказать, а не только волшебных драконов отливать.

Тем и славится уменье каслинских мастеров, что своей живой кровинкой сумели чугун оживить, на века его сделать…

Про хозяина тебе рассказать, голубок? Ну что ж, расскажу. Только история эта такая давняя, что начинать ее следует, как говорится, с сотворения мира.

Мать и отец у меня — природные фарфористы. По мужской линии у нас все точильщиками работали, нынче это формовочная профессия — одним словом, вытачивали посуду. Женщины с малых лет в живописную шли и так до слепых глаз там и вековали. Дома меня оставить не с кем, ну мать и брала в цех. Сама она садилась к длинному столу, за которым трудилось еще одиннадцать таких же мастериц, а меня укладывала в корзинку возле себя. Помню, все шутила:

— Я тебя грудью кормила, а ты уже скипидар нюхал.

Так что, выходит, я не то что с пеленок, а с деда-прадеда фарфорист.

Ходить выучился, за стол в живописной держась. Идешь от табуретки к табуретке, все поближе к окну норовишь: оттуда видно, как дым из фабричной трубы валит, — а навстречу тебе, за те же табуретки, как за надежную опору, цепляясь, шагает мой годок, сын другой живописки. Ну, иной раз и подерешься. Только матери нас живо в чувство приводили: шлепок, и все тут. Потому мастер, не дай Бог, крик услышит, — сразу велит гнать из мастерской.

Подрос я и в точильщики не пошел. Нарушил, можно сказать, обычай. Какой интерес формовочную пыль глотать, все свои корня отравлять ядовитым воздушным пространством? Целый день, будто в тумане, в этой пыли. Не жильцы они считались, точильщики-то, все до единого чахоточные. Я, положим, не только это в резон брал, — меня само живописное дело манило. Сидят люди за длинным столом, один байку рассказывает, другие слушают. А тоненькая кисточка сама в руке ходит. Глядишь — на лазури-мураве розан расцвел, листочки-бутончики выпустил, темно-коричневые тычинки появились. Обожжешь чашку в огне, и эти тычинки, словно золотые бусинки, рассыплются.

Читать дальше