Открыли окна, выставили ларцы на подоконник — посушить на солнце. Савелий, Палей и Люлех сидят в избе.

Идет мимо избы медведь с седым пятном на лбу, глянул на окно, остановился. Видит, его маленький братишка — косолапый мишка малину собирает. Да такая малина, что у большого живого медведя потекли слюнки.

— Глядите: медведь под окном, — шепнул Люлех.

Палей скорее за аркан. Медведь встал на задние лапы, тянется к малине; ягода его к себе манит, да не сорвешь ее… Тут медведя и заарканили, на цепь привязали в сарае.

На другой день мимо окон волчище — рыжий бочище бежит: увидел он, как на ларце его меньшой брат с белым ягненком беседует, остановился, зубами щелкнул, глаза загорелись:

«Я вчера такого съел… И этого съем, отниму у глупого волчонка!»

Люлех скорее за аркан. Волк встал на задние лапы, силится ягненка схватить. Накинули на волка аркан, на цепь — и в сарай.

Вот и пришел день, когда главная хитринка художества перешла в их руки. Смастерили они еще по ларцу — поглядеть любо-дорого! Просят Савелия: скажи, мол, нам свое слово.

А он глянул на их работу, глаза загорелись у старика:

— Ребята вы мои, ребятушки! Не зря я вас учил. Теперь вы самую главную умелинку поймали. Кисти при вас, клык медвежий тоже, вся моя тайна с вами. Ступайте восвояси. А свататься вздумаете — приезжайте, да след к беглому Савелию воеводским псам не указывайте. Белянушка с Чернявушкой вас ждать будут.

Напоил, накормил братьев Савелий, хлеба им запас в путь-дорогу дал.

Вывели из сарая медведя и волка. Что с ними делать?

— За проступки следовало с вас обоих теплые шубы снять, — говорит лесным зверям Савелий. — Ну, так и быть, искупите свою вину: везите Палея и Люлеха на родину, к ним в село. Да слушайтесь же!

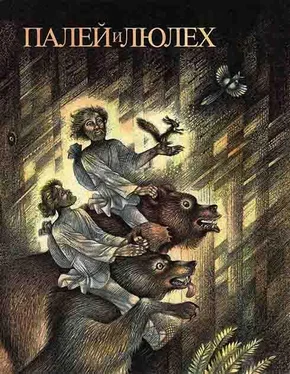

Сел Палей на медведя. Люлех — на волка. В котомках у них и ларцы, и кисти, и краски. Покатили. Хворост трещит, волк — ноги, благо, длинные — перескакивает через валежины, еле поспевает за ним ленивый медведь.

Волк замышляет: «В чащу Люлеха завезу, может, со спины стрясу, там его и съем…» Но не тут-то было, не такой седок попал: Люлеха и Палея не обманешь.

Долго ехали Палей и Люлех — и под дождем мокли и под солнцем сохли. Добрались наконец.

Глянули — и места родного не узнали. И так-то селенье было не селенье, а тут уж осталось всего ничего. Одна родительская изба стоит на пригорке — ни окон в ней, ни дверей, и на месте остальных изб зола да пепел.

— Где ж народ-то наш? Что тут было, пока мы пропадали?

Посидели Палей с Люлехом у разбитой избы, пошли бережком вдоль реки. Зеленый бугор травой порос, березка над ним на тонкой ножке стоит. Под березкой — камень-дикарек, под камнем — жестянка. Глянули они в жестянку, а в ней грамота.

В грамоте написано: лежат-де под этим бугорком Елисей с Охромеевной, по весне ханы-баскаки били их прелюто, и соседей тоже. Схоронили их соседи, а сами тайное пристанище искать ушли, домишки свои огню предали.

Погоревали над могилою сыновья. Стали думать, что же теперь делать? Уходить ли отсель, здесь ли оставаться?

Сердце-то не велит уходить. И край-то свой им дорог, да и отец с матерью здесь лежат. Решили они остаться. Делить свое богатство стали:

— Вот тебе, Палей, горка зеленая.

— А тебе, Люлех, речка чистая, — отвечает Палей.

После-то, видишь, так и стали называть эту речку Люлехом, а село на зеленой горке Палеем, только воеводский писец, когда в книгу писал, перепутал букву, с той поры и пошло название — Палех.

Погрустили Палей и Люлех о родителях. Но не век же кручиниться. Живой о живом думает.

Сняли с медведя и волка теплые шубы. Избенку обиходили. А потом решили и кисти попытать, правда ли главную умелинку свою передал им Савелий.

Обрадовались братцы: ладно у них получается — что цветы, что узоры. И блеск и сияние ларцам умеют дать.

Взяли они себе в жены Белянушку и с Чернявушкой. Стали жить по-доброму, по-хорошему.

Еще семьи три набеглых в селенье пришли, построились. И те все приохотились к ремеслу братьев.

Вот от того корня, говорят, палехский лазоревый куст и расцвел. И теперь, коли какого палехского с золотым ногтем в их светлой мастерской увидишь, так и знай: это, может, десятое колено от Палея и Люлеха.

Сказ о счастливой подкове

В славном да Великом Новгороде при Волхве-реке жил кузнец Скоромысло, смекалистая голова, сноровистые руки. Жил — не горевал, землякам-новгородцам железо ковал, кому что надо: торговым людям весы да запоры, ратникам — мечи да копья, а ратаям — сошники да орала. Никакое дело от рук Скоромысла не отбивалось, заморские гости и те знали к нему дорогу. Три молодца-сына отцу в кузнечном деле помогали, всякую вещь на славу ковали, чтобы люди довольны были.

Читать дальше