В «Других берегах» и многочисленных художественных произведениях Набокова разбросано немало упоминаний об английских гувернантках и наставниках, учивших маленького Володю, и об английских книжках, которые он читал. Он вспоминает английские сказки, книжки о рыцарях, чувствительную Марию Корелли и других сентиментальных и нравоучительных авторов — и, конечно, «Алису в Стране чудес». «Как и все английские дети (а я был английским ребенком), — скажет он в 1966 году в Момтрё, — Кэрролла я всегда обожал». [6] Владимир Набоков. Из интервью, данного Альфреду Аппелю. В кн.: Владимир Набоков. Рассказы. Там же. С. 424.

Не потому ли, что «Алиса» так разительно отличалась от «вульгарной сентиментальности» всех этих «Сониных проказ», «Примерных девочек», «Каникул» мадам де Сегюр (урожденной Растопчиной) или русского «Задушевного слова», Чарской и многих, многих других детских писательниц, вызывавших у самого писателя содрогание, переданное нм различным героям его прозы? Интересен сокрушительный отзыв, который находим в «Подвиге», — исследователь Набокова называет его самым «человечным» его романом, [7] Виктор Ерофеев. Набоков в поисках потерянного рая. В кн.: И м шмир Набоков. Другие берега. Там же. С. 11.

возможно, потому, добавим мы, что он и самый автобиографичный. «И, разумеется, первые книги Мартына были на английском языке: Софья Дмитриевич чумы боялась „Задушевного слова“ и внушила сыну такое отвращение к титулованным смуглянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, дебелой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канапе. Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говаривал: „У мальчугана опять кашелек, посмотрим, нет ли температурки“. Русская же литература для детей кишмя кишела сюсюкающими словами или же грешила другим—нравоучительством». [8] Владимир Набоков. Подвиг. Цит. по кн.: Владимир Набоков. Другие берега. С. 151.

Если собрать вместе все эти отзывы из книг Набокова, то вывод напрашивается сам собой: перевод «Алисы» не был для молодого писателя случайностью. Несмотря на все трудности эмигрантского существования, коммерческие описания каких-то кранов он переводил, а вот писательниц типа Марии Корелли или мадам де Сегюр — нет. Дело, по-видимому, в той особой соприродностщ которая, по глубокому убеждению Набокова, должна существовать между автором и его переводчиком. Только она позволит последнему создать то воплощение (снова слово Набокова!) оригинала, которое и может единственно считаться настоящим переводом. «Главное — верность своему автору, как бы ни ошеломлял результат», — напишет он в предисловии к английскому переводу своего романа «Приглашение на казнь». [9] Владимир Набоков. Рассказы. С. 407.

Такая соприродность, несомненно, существовала между молодым русским эмигрантом, с младых ногтей впитавшим в себя английский язык и дух, и педантичным оксфордским математиком, удивившим своих знакомцев ни на что не похожей книжкой о фантастических приключениях Алисы под землей. Однако в какой степени молодому Набокову удалось реализовать эту потенциальную соприродность, насколько ему удалось воплощение «Алисы в Стране чудес»— это вопрос особый, ибо здесь в дело включаются литературная традиция, опыт и многие другие обстоятельства.

Но, прежде чем обратиться к рассмотрению этих проблем, вспомним, что за писатель и что за личность был Кэрролл и почему его сказка об Алисе и ее приключениях до сих пор читается с таким восхищением в столь многих странах.

* * *

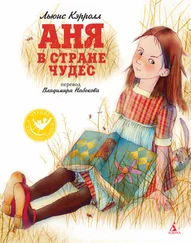

О Льюисе Кэрролле (1832–1898) нам известно сейчас уже очень много. Мы знаем, что настоящее имя его было Чарлз Лютвидж Доджсон («ж» при этом не произносилось, на чем он неизменно настаивал), что он читал лекции в Оксфорде в колледже Крайст Чёрч, который сам с блеском окончил, что он был математиком и автором ряда работ по математической логике. Мы знаем также и то, что он был человеком скрупулезной щепетильности и честности и весьма «викторианским джентльменом» (Г. К. Честертон), большим педантом и в то же время эксцентриком и чудаком, что он не захотел принять сан священнослужителя, что было непременным условием профессуры в его колледже, а остановился на сане диакона, без чего (до изменения университетского статута, которое произошло лишь во второй половине 70-х годов) он вообще не мог бы преподавать в Крайст Чёрч. Мы знаем, что он любил театр, был превосходным фотографом (на чаре этого нового и очень трудного искусства), страдал бессонницей и, чтобы не впасть в грех уныния, сочинял в ночи логические задачки, которые позже опубликовал под названием «Полуночные задачи» (Pillow Problems), что он придумывал новые правила для игры в шахматы и составлял шахматные задачи, а также без конца что-то изобретал. Мы знаем еще, что он любил детей, и особенно маленьких девочек, — весьма викторианская черта, ибо считалось, что им было открыто простое, интуитивное познание Бога и добра, и дружба с этими невинными душами могла сравниться лишь с «ангельскими беседами», — и что из всех своих юных друзей он более всего любил Алису Лидделл, дочь ректора Крайст Чёрч, с которым расходился по ряду принципиальных для него вопросов. Именно ей и была преподнесена рукописная сказка «Приключения Алисы под землей», которую доктор Доджсон рассказал Алисе и ее сестрам Лорине и Эдит во время знаменитого пикника 4 июля 1862 года. Рукопись, тщательно переписанная четким и красивым почерком доктора Доджсона, была также украшена его рисунками (которые воспроизведены в настоящем издании и сопровождают русский текст). Лишь в 1865 году расширенный текст рукописи был издан под названием «Приключения Алисы в Стране чудес» — на этот раз с иллюстрациями Джона Тенниела, выполненными под наблюдением самого автора (они сопровождают в настоящем издании английский текст).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу