Бомбардир

Появились первые патроны. Пуля и порох заворачивались в бумажку и заклеивались. Заряжая ружье, солдат откусывал конец патрона, насыпал немного пороха на затравочную полку, остальное – в дуло, забивал деревянным шомполом пыж, вкладывал в ствол пулю и поверх нее забивал второй пыж. Заряжание с дула шло медленно. Удивительно ли, что скорострельность ружей была тогда поразительно мала, не более одного выстрела в минуту!

С кремневыми ружьями русские солдаты воевали под командованием Александра Суворова, сражались в Отечественную войну 1812 года, в том числе в знаменитой битве под Бородино.

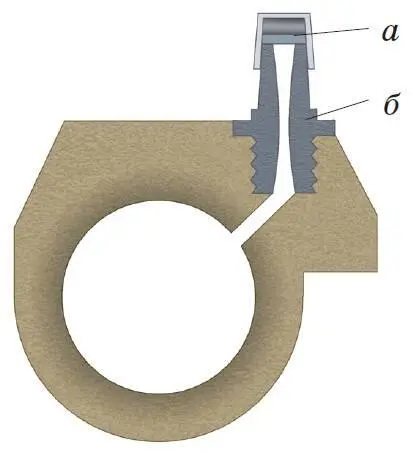

Более 150 лет просуществовал кремневый замок. В самом конце XIX века английский химик Эдвард Говард сообщил о своих экспериментах с гремучей ртутью, веществом, способным взрываться от удара. Оружейники быстро сообразили, что гремучую ртуть можно применить как воспламенитель порохового заряда. Так появился третий тип замка – «химический», капсюль американца Шоу, медный колпачок, внутри которого помещался взрывающийся состав.

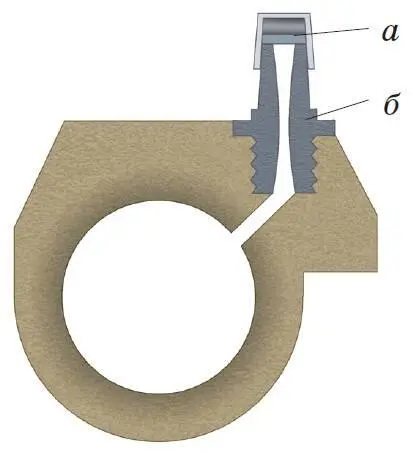

Капсюль надевался на затравочный стержень, ввинченный в казенную часть ружья. Стержень каналом соединялся со стволом. При ударе курка по капсюлю гремучая ртуть взрывалась и поджигала пороховой заряд.

Ударный замок начал быстро «завоевывать» страну за страной. В 1832 году ружья с новым замком были приняты на вооружение в Америке, два года спустя – в Англии, еще через год – в Пруссии, затем – в Австрии, Франции, России.

Русский солдат времен Северной войны, вооруженный «фузеей» – ружьем с кремневым замком

Пистолет с кремневым замком

Бумажный патрон

Пистолеты тоже стали капсюльными

Русский штуцер образца 1843 года

Капсюль (а) надевался на затравочный стержень (б)

Но способ заряжать ружья остался прежним – с дула, а значит, хлопотным и крайне медленным. Более того, заряжать нарезные ружья оказалось еще труднее, чем гладкоствольные. В них пулю приходилось вгонять силой.

Оружейники искали выход. Разное предлагали, но самый остроумный и простой способ изобрел француз капитан Минье. Он сделал в свинцовой пуле коническое гнездо и вставил туда железную чашечку. Пуля при заряжании свободно опускалась в ствол. Во время выстрела чашечка под давлением газов вдвигалась в пулю, раздвигала ее и вжимала в нарезы.

Россия в вооружении отставала от передовых стран. Когда в 1853 году началась Крымская война, в русской армии на тысячу гладкоствольных ружей приходилось лишь полсотни нарезных. Неприятельские же войска, английские и французские, почти поголовно были вооружены винтовками. Если гладкоствольные ружья стреляли на расстояние 300 шагов, то винтовки – в четыре раза дальше и к тому же намного точнее. Эта отсталость России дорого обошлась нашему народу в той неудачной войне. Век дульнозарядных (пусть при этом и нарезных) ружей подходил к концу. Наступало время казнозарядного оружия.

Пуля Минье

Устройство винтовки, которая появилась в 1841 году в прусской армии, держалось в тайне. Создателем ее был немецкий оружейник Иоганн Дрейзе.

Иоганн Дрейзе

Она заряжалась уже не с дула, а с казенной части, но главным в ней был патрон с бумажной гильзой. Пуля имела картонный поддон вроде стаканчика – шпигель. В нем Дрейзе поместил капсюль. Таким образом, капсюль находился внутри гильзы, между пороховым зарядом и пулей.

Читать дальше

![Геннадий Черненко - На пользу и славу Отечества [с иллюстрациями]](/books/65144/gennadij-chernenko-na-polzu-i-slavu-otechestva-s-i-thumb.webp)