1 ...6 7 8 10 11 12 ...172

Глава II

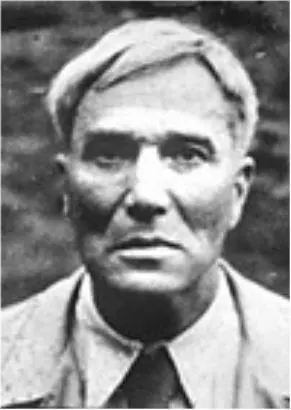

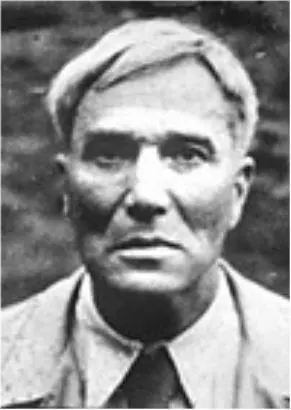

Борис Леонидович Пастернак

1958, Россия

Борис Пастернак

Выдающийся российский поэт и прозаик Борис Леонидович Пастернак (10 февраля 1980 года – 30 мая 1960 года) родился в очень образованной, известной в Москве еврейской семье. Отец поэта, Леонид Пастернак, был академиком живописи, преподавателем Училища живописи, ваяния и зодчества, специализировался на портретной живописи, писал портреты многих известных людей, в том числе и Толстого. Мать поэта, урожденная Роза Кауфман, известная пианистка, отказалась от карьеры музыканта, чтобы воспитывать детей: Бориса, его брата и двух сестер. Несмотря на довольно скромный достаток, семья Пастернаков вращалась в высших художественных кругах дореволюционной России, в их доме бывали Рахманинов, Скрябин, Райнер Мария Рильке и Толстой, о котором спустя много лет Пастернак сказал: «Его образ прошел через всю мою жизнь».

Л.О.Пастернак. Борис и его брат Александр в матросских костюмах. 1902 год. Музей Л.Пастернака. Лондон. Великобритания

Творчество Скрябина повлияло на решение Пастернака поступить в Московскую консерваторию, где он изучал теорию композиции, однако талантливому юноше для успешных занятий не хватило абсолютного слуха. В 1910 году он отказывается от мысли стать музыкантом, увлекается философией и религией, особенно Новым заветом в интерпретации своей набожной православной няни и Л.Н.Толстого, и, проучившись некоторое время на историко-философском факультете Московского университета, в возрасте 23 лет едет в Германию, в Марбургский университет, где в течение летнего семестра занимается у профессора Германа Когена, главы марбургской неокантианской школы. Впрочем, увлечение философией оказалось недолгим: встретив русскую девушку, Иду Высоцкую, в которую он давно был влюблен, Пастернак вспомнил о родине, уговорил себя, что от природы он скорее лирик, чем логик, и, совершив короткую поездку по Италии, зимой 1913 года вернулся в Москву. «Прощай, философия» – эти слова из автобиографической повести Пастернака «Охранная грамота» (1931) теперь значатся на мемориальной доске дома в Марбурге, где некогда проживал безвестный студент, ставший всемирно почитаемым классиком…

Б.Пастернак, С.Эйзенштейн, Л.и Э. Брик, В.Маяковский

«Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о летнем доме…» («Охранная грамота»).

По возвращении в Москву Пастернак устанавливает связи с видными представителями символизма и футуризма, знакомится с Владимиром Маяковским, одним из ведущих поэтов-футуристов, ставшим другом и литературным соперником Пастернака. Хотя музыка, философия и религия не утратили для Пастернака своей важности, он понимал, что истинное его предназначение – это поэзия, и летом 1913 года, после сдачи университетских экзаменов, завершает и выпускает первую книгу стихов – «Близнец в тучах» (1914) – тиражом 200 экземпляров (за густоту насыщения ассоциативными образами и парадоксальными метафорами поэта обвинили в «нерусской лексике»), а через три года – вторую, «Поверх барьеров». Книги эти вобрали в себя и его страсть к музыке, и интерес к философии.

В стихотворении, посвященном Пастернаку, А. Ахматова писала: «Он награжден каким-то вечным детством».

«Вечное детство» составляло, вероятно, самую суть поэтической личности Пастернака. Широко раскрытыми глазами он смотрел на мир, не уставая удивляться ему, восхищаться его чудесным разнообразием.

На первых порах своей поэтической деятельности Пастернак писал изысканные стихи для узкого круга ценителей. Перелом произошел в 20-е годы, когда поэт обратился к социальным проблемам. Идиллическая атмосфера его жизни в России накануне первой мировой войны передана позже в «Повести» (1929), где с очевидностью обнаруживается родство прозы и стихотворной лирики Пастернака.

Еще в детстве Пастернак повредил ногу, упав с лошади, и, когда началась война, в армию не попал, однако, чтобы принять посильное участие в войне, устроился конторщиком на уральский военный завод, что впоследствии описал в романе «Доктор Живаго».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу