Нартов не мог мириться с иностранным засильем в русской Академии, с шумахеровщиной.

Тяжелая это была борьба. Андрей Константинович отстаивал честь и достоинство русской науки. На короткое время он даже стал во главе Академии и, конечно, всеми силами поддерживал русских ученых, а также тех иностранных, которые давно связали свою судьбу с Россией и честно на нее трудились.

Даже в самые тяжелые для него времена не оставлял он работы над большим трудом – книгой о «механическом искусстве», которую назвал «Ясное зрелище машин».

Нартов предназначал ее для народа и рассказывал там об устройстве различных станков, о том, как их надо строить.

Он успел закончить свою книгу, но издать или, как он писал, «объявить в народ» так и не смог. Осталась рукопись, украшенная замечательными рисунками, а буквы в ней выписаны так аккуратно и тщательно, что кажутся напечатанными в типографии.

Более двух веков об этой книге ничего не было известно. Только в советское время историки нашли ее в архиве. И тогда стало ясно, какую ценную книгу оставил Нартов в наследство потомкам.

«Муж, делающий честь своему Отечеству»

Иван Иванович Ползунов

1728-1766

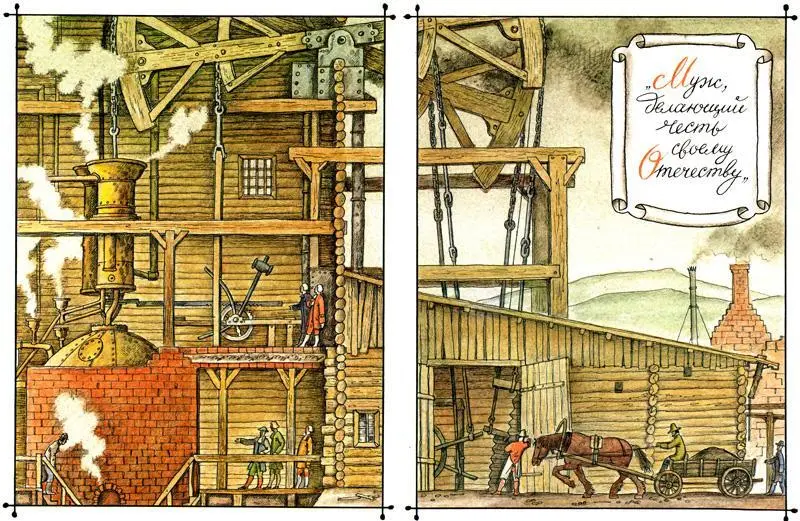

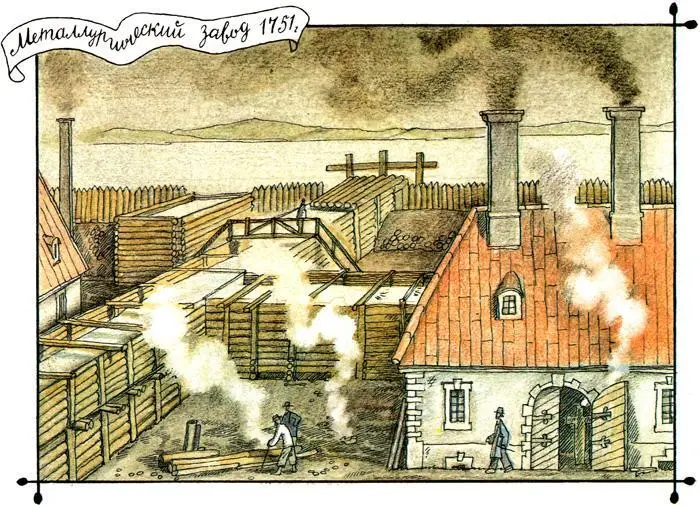

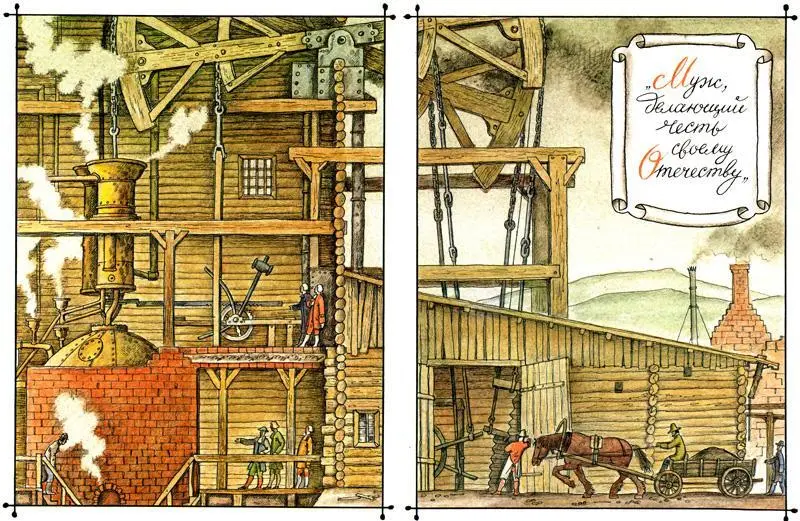

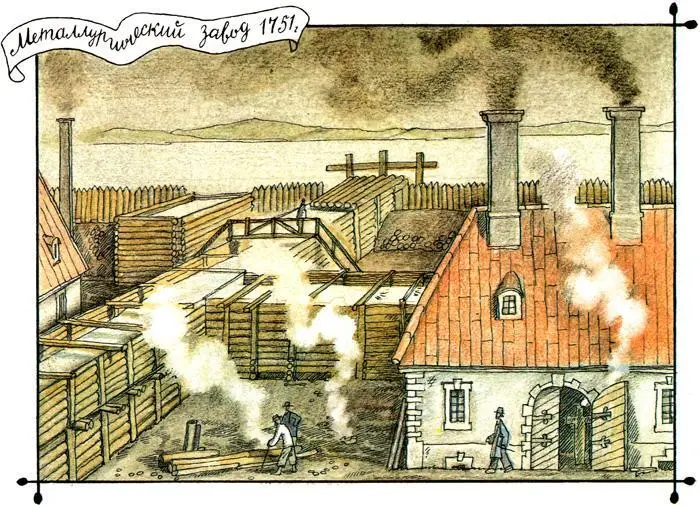

Когда Андрея Нартова уже не было в живых, в середине позапрошлого века разыгралась эта поразительная история. В отдаленной глуши, на Алтае, была построена огромная паровая машина – первая в России.

Начинался век пара. Фабрикам и заводам требовался новый двигатель. Да еще как требовался! Зависеть от рек и водоемов становилось все труднее. А ведь именно вода вращала станки, двигала воздуходувные мехи. Поэтому заводы и фабрики приходилось строить как можно ближе к рекам.

Делать это не всегда удавалось. Пришла пора отказаться от водяного колеса, заменить его другим, более удобным двигателем.

Нуждались в нем также шахты и рудники.

– Ох, эта проклятая вода! Она разорит нас и пустит по миру! – стонали владельцы английских шахт.

Глубокие копи то и дело заливались, затапливались подземными водами. Рабочие не отходили от насосов, и все же вручную справиться с водой не удавалось.

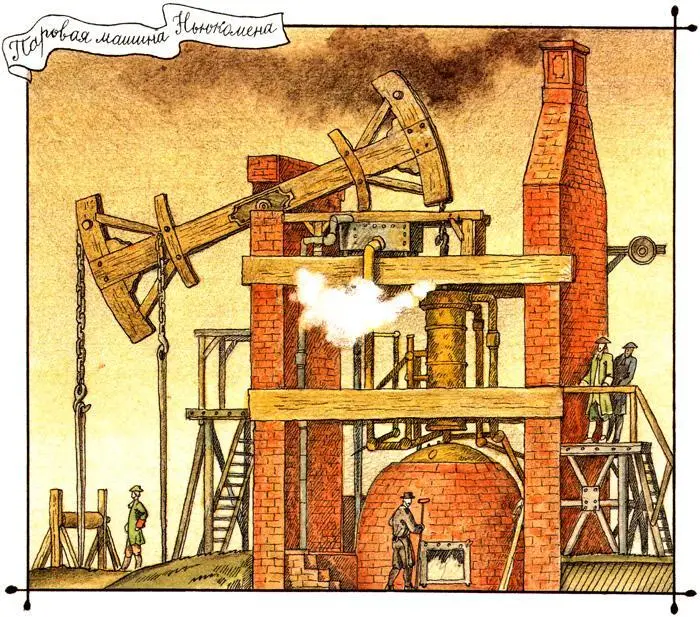

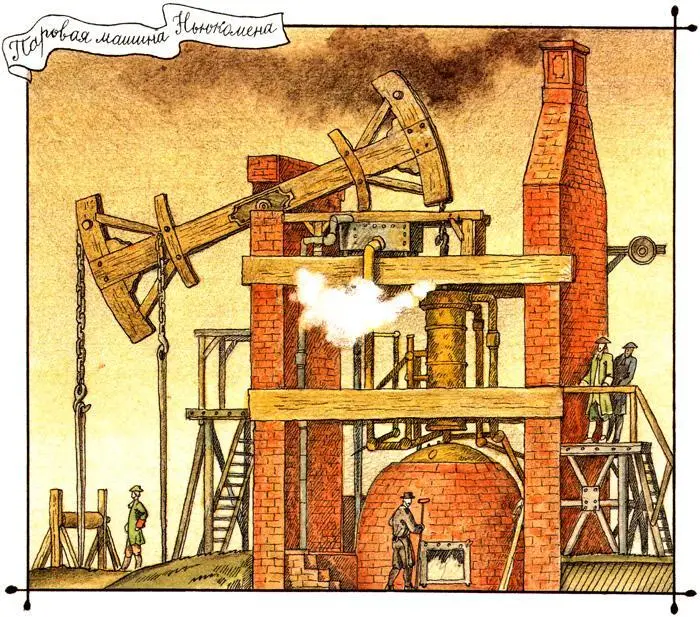

Новый двигатель был изобретен в 1711 году английским кузнецом Томасом Ньюкоменом. Он хорошо знал о бедах горняков. Ньюкомен изобрел паровую машину – неуклюжую, несовершенную.

Машина имела котел, напоминающий громадную кастрюлю. Над котлом находился медный цилиндр с поршнем. От поршня шла цепь к коромыслу. Оно качалось на оси, укрепленной на высоком кирпичном столбе. Другой конец коромысла был соединен с насосом.

Машинист открывал кран, и пар из котла устремлялся в цилиндр. Поршень поднимался, коромысло наклонялось. Затем машинист закрывал паровой кран и открывал водяной. В цилиндр впрыскивалась холодная вода. Пар в цилиндре сгущался, там образовывалась пустота, и под давлением воздуха поршень быстро шел вниз, тянул за собой коромысло, а оно – поршень насоса. Машина со своей задачей справлялась. Однако до чего же она была прожорливой! Из сотни повозок угля, брошенного в топку, только уголь одной повозки использовался полезно. Остальной уголь, сгорая, улетал в трубу.

Но даже не в том был главный недостаток машины английского кузнеца, а в неравномерности ее хода. Машина работала рывками. Насос она двигала неплохо, но для других целей совершенно не годилась.

Шихтмейстер Барнаульского завода

Паровая машина, годная для всякой работы, еще ждала своего изобретателя. Он родился в 1729 году, когда машины Ньюкомена стали известны не только в Англии, но и далеко за ее пределами. Звали его Иван Ползунов.

Он был сыном солдата, служившего на Урале, в Екатеринбургской горной роте. Ивану посчастливилось закончить заводскую школу. В наказе ученикам ее говорилось, что они должны «не токмо присматриваться, но и руками по возможности применяться и об искусстве ремесла – в чем оное состоит – внятно уведомиться».

Ученье было нелегким. Летом занятия продолжались по двенадцать часов в день. Весной – по девять. И только зимой из-за коротких дней (свечей не давали) – по семь часов.

Читать дальше

![Геннадий Черненко На пользу и славу Отечества [с иллюстрациями] обложка книги](/books/65144/gennadij-chernenko-na-polzu-i-slavu-otechestva-s-i-cover.webp)

![Евгений Белогорский - Во славу Отечества! [litres]](/books/418435/evgenij-belogorskij-vo-slavu-otechestva-litres-thumb.webp)