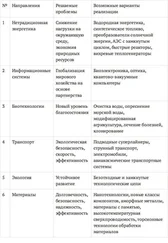

Третьим элементом выступает формирование целевых комплексных программ. Программно-целевое планирование направлено на реализацию наиболее важных перспективных и эффективных народнохозяйственных, научно-технических и социальных проектов. Комплексные программы ориентированы на достижение конечных целей в единстве организационного и финансового обеспечения. Программирование обеспечивает концентрацию ресурсов на решающих, приоритетных направлениях.

К макростратегическим программам следует отнести такие программы как Стратегия инновационного развития Российской федерации до 2020 года, Приоритетные направления развития науки, технологии и техники на ближайший период, Развитие атомной энергетики и др.

Четвертым элементом индикативного планирования выступают сводные расчёты народнохозяйственных показателей: объёмов производства ВВП и важнейших видов продукции, структурных параметров в отраслевом и региональном аспектах и ряд макроэкономических показателей.

5.2. Институцииональные преобразования в экономике России

Переход от централизованно управляемой экономики к рыночной потребовал проведения крупномасштабных институциональных преобразований, коренных изменений в экономическом механизме, внедрения новых организационно-правовых форм хозяйствования.

Главным направлением в формировании основ рыночной экономики стали преобразования отношений собственности – приватизация государственных предприятий, обеспечение равноправия всех форм собственности, в том числе частной, что было зафиксировано в законе РСФСР 1991 г. «О собственности в РСФСР». Первый этап приватизации, начавшийся в 1991 г. в соответствие с Указом Президента РФ, получил название ваучерной (вопреки закону Верховного Совета РСФСР «Об именных приватизационных счетах» от 1991 г.).

Целью приватизации госсобственности (разгосударствления) провозглашалось: создание эффективного собственника, формирование среднего класса, обеспечение социальной справедливости. Основной организационно-правовой формой хозяйствования в результате разгосударствления стали акционерные общества открытого или закрытого типа. Результатом ваучерной приватизации явилось перераспределение собственности, большая часть которой оказалась в руках номенклатуры, директората и разного рода дельцов.

Второй этап приватизации, начавшийся в 1994 г., получил название денежного, т. к. он осуществляется путём продажи государственной собственности на конкурсах и аукционах.

Однако доля средств, ежегодно получаемая от продажи госсобственности, в федеральном бюджете не превышала 1 %, многие предприятия были проданы по существенно заниженным ценам (за 1,5–5 % их действительной цены) [31].

Третий этап приватизации, осуществляемый в соответствии с законом РФ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества» 1997 г., вводил ограничения на приватизацию государственного имущества, на торги выставлялись лишь отдельные объекты (так называемая точечная приватизация), предусматривалась продажа госимущества по полной его стоимости. В 1999 г. Правительством РФ одобрена концепция «Управление государственным имуществом и приватизацией в РФ на 2000–2001 гг.», которой предусматривалась передача госсобственности в трастовое (доверительное) управление. Ныне в частном секторе создаётся более 70 % ВВП, 90 % объектов мелкой собственности отдано в частные руки.

В настоящее время намечена широкая приватизация госимущества, наблюдаются также процессы деприватизации (национализации) отдельных объектов – возвращение имущества в собственность государства. Такая мера оправдана в тех случаях, когда были грубо нарушены правовые нормы приватизации или объекты были переданы за бесценок. Возможно, также возвращение владельцам ранее экспроприированной собственности (реституция).

Весьма важным направлением институциональных преобразований явился закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 1991 г. в уточнённой его редакции 1995 г.

В соответствии с законом был создан антимонополистический комитет РФ (ныне Федеральная антимонопольная служба РФ) и его территориальные управления. Главными функциями этих организаций стало пресечение доминации на рынке, борьба с недобросовестной конкуренцией, недопущение чрезмерной монополизации рынка, регулирование ценовой политики естественных монополий (закон РФ «О естественных монополиях», 1995 г. в редакции от 30. 12. 2012 г.).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Михаил Гельберт - Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие]](/books/406777/mihail-gelbert-fiziologicheskie-osnovy-povedeniya-i-thumb.webp)