• Министерство образования и науки,

• Министерство труда и социальной защиты;

• Министерство финансов;

• Министерство по развитию Дальнего Востока;

• Министерство по развитию Северного Кавказа.

В структуру федеральных органов власти входит также Федеральная антимонопольная служба и ряд государственных комитетов (по земельной политике, Госимущество и др.). Значительная часть полномочий передана регионам.

Планы и прогнозы развития экономики. Важную роль в управлении экономикой играют прогнозирование, планирование и программирование развития народного хозяйства. Плановость – основополагающий принцип управления, значение планирования в современной экономике не только не снижается, но в условиях широкого распространения информационных технологий повышается. Возрастает роль планово-прогнозных оценок, прогнозирования последствий реализации хозяйственных мероприятий, стратегического планирования, расширяются возможности моделирования экономических процессов. Вместе с тем меняется характер планирования, теряет смысл в рыночной экономике директивность планов, их жёсткая обязательность, повышается значение индикативного – «мягкого», рекомендательного планирования. Задания индикативного плана не носят директивного характера, а выполняют роль экономических ориентиров. Практика разработки народнохозяйственных планов в советской экономике, а затем и во всем мире вызвала к жизни особую науку – планологию, которая изучает цели, методы и приемы планирования, прогнозирования и программирования социально-экономического развития.

Прогнозирование представляет собой долгосрочное научное предвидение результатов и последствий хозяйственных мероприятий, основанное на познании объективных тенденций развития национальной и мировой экономики, учёт макро– и микроограничений, качественных изменений в будущем. Прогнозирование базируется на инерционности развития экономики и общества в целом. Наиболее динамичным процессом является научно-технический прогресс, инновационная деятельность человечества, где возможны и значительные качественные преобразования. Однако, как считают науковеды, новые технические достижения, научные открытия настоящего момента времени достигнут вершины своего использования лишь через 15 лет. Таким образом, горизонт прогнозирования составляет 15–20 лет, при котором ошибка прогноза не превышает допустимых величин. Прогнозирование носит, как правило, вариативный характер (оптимистический и пессимистический сценарий развития).

Разработка народнохозяйственных планов и прогнозов осуществляется на основе закона РФ от 28 июня 2014 г. «Основы стратегического планирования в Российской Федерации», который устанавливает правовые основы стратегического планирования и координации государственных и муниципальных органов власти в целях социально-экономического развития. Прогнозно-аналитические расчёты выступают первой стадией индикативного планирования. Их основная задача – определение допустимого варианта развития национальной экономики в будущем, учёт возможных новых факторов экономической организации.

В современной экономике особое значение приобретает комплексное системное прогнозирование. При этом выделяют нормативный и генетический подходы. Первый включает в себя элементы плановости, целевые ориентиры. Второй базируется на экстраполяции сложившихся тенденций развития экономики в предшествующий период, учёте взаимосвязи внутренних элементов системы. В настоящее время широко используются при прогнозировании эконометрические модели, экспертные оценки. Вторым элементом индикативного планирования является разработка концепции развития национальной экономики, в которой формулируется стратегия развития (цели, задачи и приоритеты социально-экономической политики), намечается реализация долгосрочных и крупномасштабных народнохозяйственных мероприятий, важнейших институциональных преобразований в экономике.

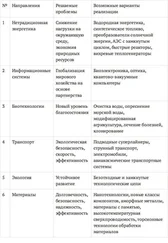

Правительственная Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. во главу угла ставит модернизацию экономики на основе создания инновационной экономики. Первостепенное значение придаётся обеспечению конкурентоспособ ности российских производителей, исправлению структурных деформаций, ликвидацию или реструктуризациацию малоэффективных секторов экономики, либерализацию экономической деятельности на микроуровне (дебюрократизация, дерегулирование, создание конкурентного рынка). Новая стратегия требует активной поддержки реального сектора экономики, проведение неоиндустриализации национального хозяйства, повышения роли государственного управления, защиты отечественных товаропроизводителей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Михаил Гельберт - Физиологические основы поведения и дрессировки собак [Учебное пособие]](/books/406777/mihail-gelbert-fiziologicheskie-osnovy-povedeniya-i-thumb.webp)